Markt

Auf Märkten (M.en) wird die Nachfrage nach einem Gut oder einer Dienstleistung über den Preismechanismus mit dem entsprechenden Angebot in Einklang gebracht. Auf einem M. treffen demnach die potenziellen Käufer (Nachfrager) auf die entsprechenden Verkäufer (Anbieter), um auf Basis ihrer jeweiligen Interessen und unter Einsatz eines Tauschmediums, typischerweise Geld, miteinander Handel zu treiben. Dies kann in organisierter Form an einem tatsächlichen oder virtuellen Ort geschehen, wie z. B. auf einem Wochen-M. oder einer Internetplattform. Ökonomen sprechen aber auch von M.en, wenn sie das unorganisierte Aufeinandertreffen von Nachfragern und Anbietern, nach sachlichen (Güterart), räumlichen (Münster, Deutschland, Europa) und/oder zeitlichen Kriterien (Termingeschäfte mit verschiedener Laufzeit) modellhaft zusammenfassen. M.e sind eine freiwillige, wechselseitig vorteilhafte und effiziente Form der wirtschaftlichen Koordination und Zuteilung knapper Ressourcen, die der hierarchisch diktierten, umverteilenden und verschwenderischen Koordination und Allokation in einer sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft überlegen sind. Die Funktionsbedingungen von M.en müssen jedoch durch einen staatlich garantierten Ordnungsrahmen institutionell abgesichert werden, wobei sich einige Lebensbereiche und Güterarten aus organisatorischen (z. B. öffentliche Güter) oder moralischen Gründen (z. B. Sklavenhandel) der marktlichen Organisation entziehen.

1. Funktionsweise von Märkten

Auf M.en erfolgt die Koordination zwischen Angebot und Nachfrage dezentral, d. h. auf Basis freiwilliger, meist bilateraler, Transaktionen. Jeder Anbieter und Nachfrager entscheidet demnach selbst darüber, in welcher Menge und zu welchem Preis er das entsprechende Gut feilbietet oder abnimmt, wobei erstere möglichst teuer verkaufen und letzere möglichst günstig einkaufen wollen. Liegt ein theoretisch vollkommener Wettbewerbs-M. mit vielen Nachfragern und Anbietern und substituierbaren Gütern vor, kann kein einzelner M.-Teilnehmer den Preis bestimmen, da ein zu hohes oder zu niedriges Gebot sofort von einem Konkurrenten der eigenen M.-Seite unter- oder überboten würde. Infolgedessen bildet sich wie von einer „unsichtbaren Hand“ (Smith 1974: 371) geleitet ein einheitlicher M.-Preis heraus, genau an dem Punkt, wo für die nächste Gutseinheit die zusätzliche Zahlungsbereitschaft des letzten (marginalen) Nachfragers den Grenzkosten des letzten (marginalen) Anbieters entspricht. Dieser Preis bringt den M. ins Gleichgewicht, da dort genau die Menge nachgefragt wird, die auch angeboten wird.

1.1 Nutzenmaximierung und Nachfrage

Die marktliche Nachfrage geht auf individuelle menschliche Bedürfnisse zurück, die durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen befriedigt werden. Unterschiedliche Vorlieben bei der Bedürfnisbefriedigung werden durch das ökonomische Konzept einer Präferenzordnung abgebildet. Diese legt im Einklang mit dem subjektiven Bewertungsmaßstab einer Person eine Rangfolge zwischen den zur Disposition stehenden Gütern fest, z. B. dass Karl einen Apfel einer Birne und diese wiederum einer Orange vorziehen würde. Unter bestimmten Bedingungen lässt sie sich als Nutzenfunktion darstellen, die jedem Güterbündel ein Nutzenniveau in Form einer nicht-negativen reellen Zahl zuweist. Dies erlaubt einen kardinalen Vergleich verschiedener Güterbündel, also eine Aussage darüber welche Kombination aus Äpfeln, Birnen und Organgen Karl einen um wie viel höheren oder niedrigeren Nutzen stiftet als eine andere Kombination. Ferner ermöglicht sie den Vergleich der Präferenzordnungen verschiedener Menschen, d. h. eine Einschätzung darüber, einen um wie viel höheren oder niedrigeren Nutzen Karl aus einer bestimmten Obstkombination zieht als Petra. Es wird bei den meisten Gütern und Individuen davon ausgegangen, dass eine größere Menge von jedem Gut einen größeren Nutzen stiftet als eine kleinere Menge.

Die Entscheidung, wie viel jemand von einem bestimmten Gut nachfragt, muss allerdings unter Knappheitsbedingungen getroffen werden, was bedeutet, dass für den Einkauf der zur Bedürfnisbefriedigung erforderlichen Güter und Dienstleistungen nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht. Dabei wird in der M.-Analyse angenommen, dass die Nachfrager wirtschaftlich handeln, indem sie versuchen mit ihren beschränkten Mitteln (Budgetrestriktion) gemäß ihren Vorlieben (Präferenzordnung) das größtmögliche Maß an Bedürfnisbefriedigung (Nutzenmaximierung) zu erreichen. Sie wollen also die bevorzugten Güter und Dienstleistungen zum niedrigstmöglichen Preis einkaufen.

Unter dieser Prämisse gilt das sogenannte Gesetz der Nachfrage, nach dem eine Preissenkung unter sonst gleichbleibenden Randbedingungen (ceteris paribus) zu einem Anstieg der nachgefragten Menge führen wird und umgekehrt. Die Gesamtnachfrage eines M.s setzt sich dabei aus der Summe der von jedem M.-Teilnehmer individuell nachgefragten Menge zusammen.

1.2 Gewinnmaximierung und Angebot

Das Angebot an Gütern oder Dienstleistungen auf M.en wird meist durch Unternehmen bereitgestellt, die auf Basis ihres Know-hows die dafür benötigten Produktionsfaktoren, wie z. B. Arbeit und Kapital, zu einem Endprodukt kombinieren, um dieses gewinnbringend abzusetzen. Der funktionale Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Produktionsfaktoren (Inputs) und der Produktionsmenge (Output) wird durch das ökonomische Konzept einer Produktionsfunktion erfasst, analog zur Nutzenfunktion der Nachfrager. Sie ordnet jeder Faktorkombination, bestehend aus verschiedenen Mengen diverser Faktorinputs, eine nicht-negative Outputmenge zu. Ähnlich wie bei den Präferenzordnungen der Nachfrager, können sich auch die Anbieter hinsichtlich ihrer Produktionsfunktion unterscheiden und z. B. für die gleiche Produktionsmenge unterschiedliche Mengenkombinationen aus Arbeit und Kapital benötigen. Je weniger Input für einen konstanten Output benötigt wird oder je mehr Output mit einem konstanten Input erzielt wird, desto effizienter ist die Produktionstechnologie des entsprechenden Unternehmens. Bei wirtschaftlich handelnden Unternehmen ist es sinnvoll anzunehmen, dass ihre Produktionsmenge mit zunehmendem Faktoreinsatz steigt.

Allerdings müssen auch Unternehmen ihre Entscheidung über die Produktionsmenge unter Knappheitsbedingungen treffen. Dies drückt sich darin aus, dass sie für die Beschaffung von Rohstoffen, Arbeitskräften und anderen Faktorleistungen nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben. Wollen Unternehmen im marktlichen Wettbewerb bestehen, müssen sie mit ihren beschränkten Mitteln (Budgetrestriktion) unter Berücksichtigung ihres technologischen Know-hows (Produktionsfunktion) die größtmögliche Produktionsmenge (Ertragsmaximierung) anstreben. Darüber hinaus werden sie versuchen, ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst vollständig und zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen, um nach Deckung ihrer Produktionskosten einen Gewinn realisieren zu können.

Je höher der Preis ist, der für ein bestimmtes Gut auf einem M. erzielt werden kann, desto mehr werden Unternehmen aufgrund der damit verbundenen Gewinnchancen davon anbieten wollen. Dies ist Ausdruck des sogenannten Gesetzes des Angebots, wonach ein Preisanstieg unter sonst gleichbleibenden Randbedingungen (ceteris paribus) zu einer Ausweitung der insgesamt auf dem M. angebotenen Menge führt und umgekehrt. Das Gesamtangebot auf einem M. setzt sich hierbei aus der Summe der durch die individuellen Anbieter bereitgestellten Einzelmengen zusammen.

1.3 Preismechanismus und Marktgleichgewicht

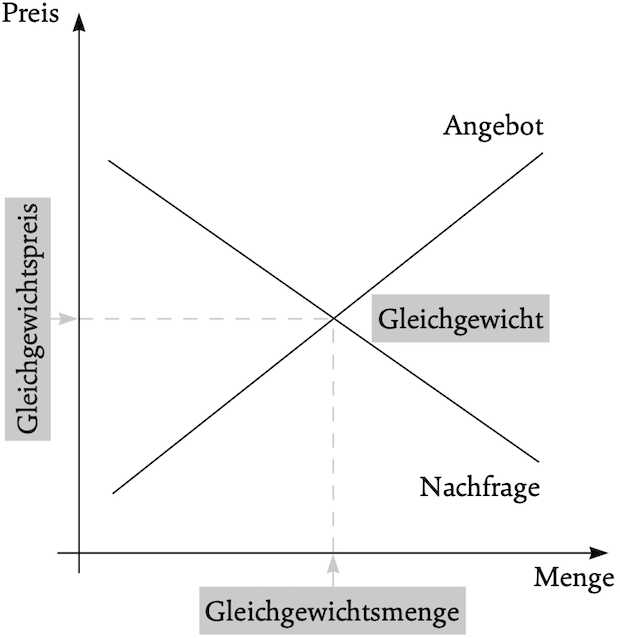

Das M.-Gleichgewicht bildet sich durch, meist bilaterale, Transaktionen zwischen gewinnmaximierenden Anbietern und nutzenmaximierenden Nachfragern heraus. Da erstere so teuer wie möglich verkaufen und letztere so preiswert wie möglich einkaufen wollen, werden beide M.-Seiten zu dem Preis ins Geschäft kommen, bei dem die Zahlungsbereitschaft des marginalen Nachfragers den Grenzkosten des marginalen Anbieters entspricht. Im beigefügten Preis-Mengen Diagramm (Abb. 1) ist dies im Schnittpunkt der fallenden Nachfrage- und ansteigenden Angebotskurve der Fall, da ein zu hohes Verkaufsangebot sofort von einem konkurrierenden Anbieter mit niedrigeren Grenzkosten unter- und ein zu niedriges Kaufangebot sofort von einem konkurrierenden Nachfrager mit einer höheren Zahlungsbereitschaft überboten würde. Der gleichgewichtige M.-Preis auf Höhe des Schnittpunkts bringt außerdem die nachgefragte mit der angebotenen Menge in Übereinstimmung.

Das auf diese Weise zustande kommende M.-Gleichgewicht weist eine Reihe normativer Vorzüge auf: Da es auf einer Vielzahl freiwilliger Tauschgeschäfte beruht, bei denen die Beteiligten selbst darüber entscheiden können, mit wem sie zu welchen Bedingungen Verträge schließen, ohne z. B. den Preis einseitig diktieren zu können, kommt es unter Wahrung der individuellen (negativen) Freiheit der M.-Teilnehmer zustande.

Dadurch ist die Güterallokation über den M.-Preis auch im aristotelischen Sinne tauschgerecht, da jeder für seine Leistung eine (nach seinen eigenen Maßstäben) angemessene Gegenleistung erhalten hat. Auch nach dem Rechtsgrundsatz volenti non fit iniuria kann niemandem aus einem Tausch Unrecht widerfahren, dem er selbst zugestimmt hat.

Kommen Verträge freiwillig zustande, sind darüber hinaus alle Tauschgeschäfte wechselseitig vorteilhaft. Jedes M.-Gleichgewicht ist daher eine Pareto-effiziente Güterallokation, also ein Zustand in dem sich kein M.-Teilnehmer mehr durch bilateralen Tausch besser stellen kann, ohne einen anderen M.-Teilnehmer schlechter zu stellen.

Zudem wird im M.-Gleichgewicht die Gesamtwohlfahrt der M.-Teilnehmer maximiert, also der größtmögliche soziale Überschuss in Form der (monetär bewerteten) Vorteile für Konsumenten und Produzenten realisiert.

2. Funktionsbedingungen von Märkten

Damit M.e die oben genannten normativen Vorzüge in der Realität (näherungsweise) entfalten können, müssen bestimmte, teils institutionell abzusichernde, Voraussetzungen erfüllt sein, die in ökonomischen M.-Modellen durch theoretische Annahmen ausgeblendet werden.

Trivialerweise müssen alle M.-Teilnehmer formale Entscheidungsfreiheit zwischen den zur Verfügung stehenden Alternativen genießen, ohne externe Vorgaben berücksichtigen oder Repressalien fürchten zu müssen. Es muss möglich sein, handelbare Eigentumsrechte über klar abgrenzbare Einheiten der betroffenen Güter und Produktionsfaktoren zu definieren und diese per Nutzungsausschluss gegenüber anderen geltend zu machen. Freiwillig geschlossene Verträge über den Austausch dieser Eigentumsrechte müssen rechtlich bindend und durchsetzbar sein. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die Vertragspartner für ihre Entscheidung vollumfänglich haften. Bilaterale Transaktionen dürfen also keine technologischen externen Effekte in Form positiver oder negativer Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte haben. Diese Faktoren setzen staatliche Institutionen im Mindestumfang eines Verfassungs- oder Rechtsschutzstaates (protective state) voraus, der für die Sicherheit seiner Bürger, den Schutz ihres Eigentums, die Durchsetzung ihrer rechtmäßigen vertraglichen Ansprüche und ihre Haftung für mögliche Nebenfolgen ihrer M.-Entscheidungen sorgt.

Andere Funktionsbedingungen von M.en erfordern einen weiterreichenden, meist staatlich garantierten, Ordnungsrahmen. Die für theoretisch vollkommene M.e charakteristische, vollständige Konkurrenz zwischen den M.-Teilnehmern setzt die Nichtexistenz von M.-Eintrittsbarrieren, z. B. infolge von Zollsenkungen oder dem Verbot von Preisdumping, sowie die Verhinderung von Preis- und Kartellabsprachen durch eine Wettbewerbsaufsicht (Wettbewerbsrecht) voraus. Erst dadurch wird gewährleistet, dass kein einzelner M.-Akteur einen nennenswerten Einfluss auf den M.-Preis ausüben kann, wie das z. B. bei Vorliegen eines Monopols oder Kartells der Fall wäre. In der Folge sind alle M.-Akteure gezwungen, als Mengenanpasser bzw. Preisnehmer zu agieren, d. h. sie können zwar bestimmen, welche Menge sie kaufen oder verkaufen, sind aber nicht dazu in der Lage den M.-Preis direkt zu beeinflussen. Darüber hinaus muss M.-Transparenz in Form möglichst vollständiger und kostengünstiger Informationen über die M.-Bedingungen sowie die Eigenschaften und den Preis des gehandelten Gutes herrschen, damit die M.-Teilnehmer informierte Entscheidungen treffen können. Dies kann sowohl durch private (z. B. Werbung, Maklerdienstleistungen oder Vergleichsportale im Internet) als auch durch staatliche Institutionen (z. B. Handelsregistereinträge, PAngV oder Strafen für betrügerische Geschäftspraktiken) gewährleistet werden. Auch die Geschwindigkeit von Anpassungsprozessen auf M.en kann gezielt gefördert werden, z. B. durch das Verbot von Knebelverträgen.

3. Grenzen von Märkten

Reale M.e erfüllen kaum je uneingeschränkt die Bedingungen vollkommener M.e. Mehr als eine Theorie des M.s sind die Wirtschaftswissenschaften eher eine Theorie des Marktversagens. Zudem entziehen sich einige Lebensbereiche und Güterarten aus organisatorischen oder moralischen Gründen dem marktlichen Austausch. Liegt bspw. ein öffentliches Gut wie die militärische Verteidigung eines Territoriums vor, von dessen Bereitstellung auch diejenigen profitieren, die nicht dazu beigetragen haben, würde es im Falle einer marktlichen Organisation zu einer Unterversorgung kommen, insb. aufgrund der Möglichkeit zu Trittbrettfahrerverhalten. Auch bei sogenannten Allmendegütern, wie z. B. Flüssen oder Weideflächen, kann es ohne die kollektive Zuweisung, Überwachung und Durchsetzung limitierter Nutzungsrechte zur Zerstörung oder Verschlechterung der Ressource zum Nachteil aller potenziellen Nutzer kommen. Die ausreichende Bereitstellung oder effiziente Bewirtschaftung dieser Güterarten wird deshalb als legitime Aufgabe eines demokratisch organisierten und über die Funktionen eines reinen Rechtsschutzstaates hinausgehenden Leistungsstaates (productive state) angesehen.

In manchen Lebensbereichen ist eine marktliche Organisation zwar möglich, aber aus moralischen Gründen unzulässig oder zumindest umstritten. So ist es zwar denkbar, sich selbst oder andere Menschen in die Sklaverei zu verkaufen, dies ist aber nicht mit dem freiheitlichen Gedanken von M.en vereinbar. Auch gegen den Organ- und Rauschgifthandel oder Prostitution lassen sich gewichtige ethische Argumente anführen.

Literatur

N. G. Mankiw/M. P. Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 72018 • M. Sendker/C. Müller: Preisbildung, in: Unterricht Wirtschaft + Politik 6/1 (2016), 2–11 • M. J. Sandel: Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes, 2012 • M. Fritsch: Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 2011 • J. Schumann/U. Meyer/W. Ströbele: Grundzüge der mikroökonomischen Theorie, 92011 • H. R. Varian: Intermediate Economics, 2010 • R. Spaemann: Moralische Grundbegriffe, 72004 • A. K. Sen: Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, 2002 • E. Ostrom: Die Verfassung der Allmende, 1999 • M. Taylor: The possibility of cooperation, 1987 • J. M. Buchanan: The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan, 1975 • A. Smith: Der Wohlstand der Nationen, 1974.

Empfohlene Zitierweise

D. Bäumlisberger, C. Müller: Markt, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Markt (abgerufen: 19.04.2025)