Lernen

In diesem Kapitel geht es um die psychologischen Grundlagen des L.s. Nach einer allgemeinen Definition des L.s, die auf alle Lebewesen zutrifft, werden die Besonderheiten des menschlichen L.s mit einem Schwerpunkt auf schulisches L. behandelt. Dabei wird die zentrale Rolle des Arbeitsgedächtnisses diskutiert. Anschließend wird der Frage nachgegangen, wie Wissen im Gedächtnis organisiert und repräsentiert sein muss, damit es für weiteres L. und Problemlösen optimal genutzt werden kann. Es wird behandelt, welche schulischen Lernformen dies unterstützen können. Im Abschnitt zu Intelligenz und Hochbegabung werden Ursachen für Unterschiede im Lernfortschritt diskutiert.

1. Grundbegriffe

Unter L. versteht man die relativ stabile Veränderung des Verhaltens eines Lebewesens in Abhängigkeit von seiner Erfahrung. Von L. spricht man also nicht bei zufällig auftretendem Verhalten, sondern nur bei einer gerichteten Veränderung, die allerdings von Rückschlägen begleitet sein kann. Ob gelernt wurde, kann man ausschließlich am Verhalten erkennen, wozu natürlich auch das Lösen von Testaufgaben gehört. L. entsteht aus der Interaktion zwischen einem Individuum und seiner Umgebung. L. ermöglicht es allen Lebewesen, die im jeweiligen Lebensumfeld gestellten Anforderungen zunehmend besser zu bewältigen.Viele Formen des L.s laufen bei Menschen und Tieren vergleichbar ab. Dazu gehören Konditionierungsprozesse, die darin bestehen, dass Reize und Reaktionen, die vorher unverbunden waren, im Gedächtnis gekoppelt werden. Bei der klassischen Konditionierung steuern die Reize das Verhalten: Es geht um die Identifikation von Merkmalen aus der Umwelt, die auf positive oder negative Konsequenzen hinweisen und dem Individuum damit einen Verhaltensvorteil verschaffen können. Beim operanten Konditionieren kann ein Individuum durch sein Verhalten das Auftreten von Reizen steuern. Folgt auf ein Verhalten eine positiv erlebte Konsequenz, wird es erneut gezeigt, folgt hingegen eine als Strafe erlebte Konsequenz, wird es unterlassen. Konditionierung spielt auch beim schulischen L. eine nicht zu unterschätzende Rolle und kann so manches Desaster auslösen, wenn die Lehrperson die Mechanismen nicht durchschaut. So muss man wissen, dass Strafreize grundsätzlich ungeeignet sind, den Aufbau von erwünschtem Verhalten zu fördern, weil sie Flucht- und Vermeidungsverhalten auslösen. Bei Michael Felten und Elsbeth Stern kann ausführlich nachgelesen werden, wie ein angemessenes Verständnis des L.s durch Konditionierung Lehrpersonen die Klassenführung erleichtern kann. Beim schulischen L. steht der Erwerb von Wissen im Mittelpunkt, welches über Symbolsysteme wie Sprache, Schrift und mathematische Zeichen vermittelt wird. Auch Schulstoff kann durch Konditionierung erworben werden, z. B. das Einmaleins oder die Vokabeln einer Fremdsprache. Wer die Aufgabe „7×3 =“ richtig mit „21“ beantwortet, wird gelobt. Die bes. geistige Kompetenz des Menschen besteht aber gerade darin, nicht nur rein assoziativ zu lernen, d. h., nicht nur Verbindungen im Gedächtnis aufzubauen, die von außen gesteuert werden, sondern Wissen aktiv und ohne äußeren Anstoß so umzustrukturieren, dass es auch zur Bewältigung neuer Anforderungen herangezogen werden kann. In der Schule geht es darum, die Lernenden bei der Rekonstruktion von im kulturellen Kontext entstandenem Wissen zu unterstützen. Sie müssen die Schrift, die Mathematik oder naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zwar nicht erfinden – das haben kluge Menschen vor ihnen getan – aber sie müssen sie für sich entdecken und rekonstruieren. Anders als andere Lebewesen haben Menschen im Laufe ihrer Geschichte die Welt aktiv verändert. Die genetische Grundausstattung, die unsere Gehirnfunktionen steuert, hat sich in den letzten 40 000 Jahren, nach allem, was wir bisher wissen, nicht wesentlich verändert; die Welt, in der wir leben, hingegen schon. Wollen wir den Erwerb solcher Kompetenzen verstehen, müssen wir den Lernbegriff erweitern: Es geht nicht nur um Verhaltensänderung, sondern auch um Wissenskonstruktion.

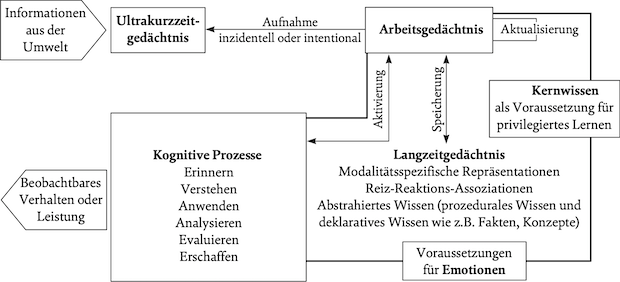

Abb. 1 stellt ein Modell des menschlichen L.s dar, in dem die Interaktion zwischen Gedächtnisprozessen, Wissen und den Produkten geistiger Leistung dargestellt ist. L. kann demnach verstanden werden als eine relativ stabile Veränderung des Wissens eines Menschen in Abhängigkeit von seiner Erfahrung.

Abb. 1: An menschlichem Lernen beteiligte Gedächtnisprozesse und geistige Ressourcen

2. Keine Wissenskonstruktion ohne Arbeitsgedächtnis

Dass L. ein Langzeitgedächtnis voraussetzt, geht schon aus der im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Definition hervor: Erfahrung muss gespeichert werden. Das gilt für die Ameise wie auch für den Menschen: Die Gehirne eines jeden Lebewesens sind flexibel genug für den Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen im Langzeitgedächtnis. Gleichzeitig ist das Gehirn eines Lebewesens bei seiner Geburt kein völlig unbeschriebenes Blatt, sondern enthält bereits Information, welche die Anpassung an die zukünftige Umwelt erleichtert. Dass Tiere mit Instinkten geboren sind, wird seit langem akzeptiert. Seit einigen Jahrzehnten wissen wir aber auch, dass Menschen nicht völlig unvorbereitet auf die Welt kommen, sondern mit Grundlagen, „Kernwissen“ genannt, ausgestattet sind, die eine Anpassung an die zu erwartende soziale und physische Umgebung erleichtern. Aus den Blickbewegungen von Säuglingen lässt sich ableiten, dass sie der Sprache, Mengenveränderungen im kleineren Bereich und Bewegungen von Objekten bes. Aufmerksamkeit schenken. Auf der Grundlage dieses Kernwissens lernen Kinder bspw. ohne professionelle Instruktion sprachliche Kommunikation und das Zählen von diskreten Mengen. Zudem haben sie eine Vorstellung davon, wie sich in der physikalischen Welt feste Gegenstände zueinander verhalten. Wie genau das angeborene Kernwissen für das weitere L. genutzt wird, wird noch kontrovers diskutiert, aber es ist unbestritten, dass Menschen auf der Grundlage des Kernwissens manches ohne große Anstrengung lernen können. Auch muss jedes Lebewesen mit einem Ultrakurzzeitgedächtnis ausgestattet sein, das zunächst einmal alle eingehenden Sinnesreize aufnimmt. Dieses Gedächtnis ist artenspezifisch, da sich unterschiedliche Spezies in ihrem Wahrnehmungsspektrum unterscheiden. Das Spektrum an wahrnehmbaren Tönen ist bspw. bei Hunden größer als bei Menschen, während diese visuelle Reize differenzierter wahrnehmen können. Für alle Spezies gilt: Von den eingehenden Sinnesreizen wird nur ein Bruchteil weiter verarbeitet. Welcher Reiz das Rennen macht, hängt von der Intensität der eingehenden Reize sowie vom Motivzustand des Lebewesens ab. Wie wird ausgewählt, welchen Reizen im Ultrakurzzeitgedächtnis Aufmerksamkeit geschenkt wird und ob sie in das Langzeitgedächtnis gelangen? Die hierfür zuständige Instanz wird Arbeitsgedächtnis genannt und ist das wichtigste Konstrukt der wissenschaftlichen Psychologie, das so zentral ist wie das Atom in der Chemie. Während davon ausgegangen werden muss, dass alle Lebewesen eine Instanz haben, die zwischen Ultrakurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis vermittelt, spricht vieles dafür, dass Struktur und Funktion des Arbeitsgedächtnisses ganz wesentlich für die Unterschiede im Gehirn zwischen Menschen und anderen Lebewesen verantwortlich sind. Ein Indikator ist, dass das Frontalhirn als Teil des Kortex, der die Besonderheit des menschlichen Gehirns ausmacht, an Arbeitsgedächtnisfunktionen maßgeblich beteiligt ist. Kern der Arbeitsgedächtnisfunktionen ist es, eingehende Information in das bestehende Wissen zu integrieren und daraus Handlungen zu initiieren, welche die Bewältigung der gerade anstehenden Anforderungen ermöglichen. Um handlungsfähig zu bleiben, muss jedes Inividuum aus der großen Flut an eingehenden Reizen eine Auswahl treffen. Die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist deshalb höchst funktional, stellt aber für das L. eine bes. Herausforderung dar. Aus Abb. 1 geht hervor, dass der Zugang vom Ultrakurzzeitgedächtnis zum Arbeitsgedächtnis „inzidentell“ oder „intentional“ gesteuert sein kann. Bei intentional gesteuerten Prozessen verfolgt das Individuum ein Ziel. Es wird deshalb bevorzugt eine Information auswählen, die dessen Erreichen unterstützt. Für Hinweise auf drohende Gefahren sowie auch auf bes. Belohnungen muss ein Weg offenbleiben. Unerwartete und bes. intensive Informationen werden weitergeleitet. Neben dem intentionalen wird es also immer auch den inzidentellen Weg geben, über den Informationen in das Arbeitsgedächtnis gelangen.

Die Menschen verdanken ihre Fähigkeit, sich abstrakten Inhalten und komplexen Problemen hinzugeben, im Wesentlichen den genannten Arbeitsgedächtnisfunktionen. Das Empfinden von Ärger, Ekel, Furcht, Freude, Traurigkeit und Überraschung ist von Anfang an überlebenswichtig und deshalb haben Emotionen einen privilegierten Zugang zum Arbeitsgedächtnis. Zu starke Emotionen hingegen lenken ab, weshalb Emotionskontrolle ein wichtiges Erziehungsziel in unserer Gesellschaft ist.

3. Intelligente Wissensrepräsentation im Langzeitgedächtnis als Schlüssel zum Können

L. heißt, die bestehende Wissensbasis so zu verändern, dass auf dieser Basis eine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Umgebung ermöglicht wird. Im vorangegangenen Abschnitt wurde der Aktivierung von Inhalten im Langzeitgedächtnis – also Wissen – eine zentrale Rolle zugeschrieben. In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass es von der Repräsentation des Wissens im Langzeitgedächtnis abhängt, wie effizient die Arbeitsgedächtnisfunktionen für das L. und Problemlösen genutzt werden. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist zwar begrenzt, aber wenn Wissen effizient im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, können größere Mengen aktiviert werden. Dies setzt allerdings vorangegangene Lernprozesse voraus, in denen prozedurales und deklaratives Wissen aufgebaut wird. Prozedurales Wissen wird auch als „Wissen wie“ verstanden, also automatisiertes Handlungswissen, das durch Wiederholung entsteht und zumindest im Detail nicht kommuniziert werden kann. Wir können niemandem das Lesen, das Schreiben oder das Fahrradfahren so genau erklären, dass er es auf Anhieb kann. Prozeduralisierung kann als Verdichtung verstanden werden: Einzelne Wissenselemente werden zu größeren Einheiten zusammengefasst. Wer die Zahlen 91119893101990 hört, wird sich diese kaum merken können. Im Allgemeinen kann sich der Mensch nur sieben bis neun Ziffern merken. Sagt man hingegen, dass es sich bei den Zahlen um zwei wichtige Daten der jüngsten deutschen Geschichte handelt, nämlich den Tag der Mauerfalls und den Tag der Wiedervereinigung, kann man die Zahlenreihe problemlos noch Jahre später reproduzieren: 9.11.1989, 3.10.1990. In der Psychologie wird diese Vergrößerung der Gedächtniskapazität durch Komprimierung des Wissens als chunking (Bündelung) bezeichnet. Unserer Fähigkeit zur Prozeduralisierung verdanken wir es, dass wir in Sekundenschnelle das Wort Mississippidampfschifffahrtsgesellschaftskapitän lesen können. Prozeduralisierung von Teilen des Wissens ist in allen Inhaltsbereichen Voraussetzung für höhere geistige Tätigkeiten. Das gilt für Mathematik wie auch für das L. von Fremdsprachen. Wer die binomischen Formeln als Muster abgespeichert hat, wird beim Auflösen einer algebraischen Gleichung auf einen Blick erkennen, was man vereinfachen kann. Wer Vokabeln einer Fremdsprache gelernt hat, kann sich bei der Konstruktion eines Satzes auf die Grammatikregeln konzentrieren. Dass wir das geschriebene Wort „Maschine“ auf einen Blick erkennen, ist unserem prozeduralen Wissen geschuldet. Dass wir anderen Menschen erklären können, was eine Maschine ist, basiert auf deklarativem Wissen, also Wissen, das in Symbolsysteme wie Sprache, Schrift, Formeln oder Bilder zu fassen ist. Den Kern dieses Wissens bilden Begriffe bzw. Konzepte. Wir nennen Wörter wie „Hund“, „Säugetier“, „Gerechtigkeit“, „Primzahl“ oder „Relativitätstheorie“ und erwarten, dass unser Kommunikationspartner versteht, auf welchen Ausschnitt der Welt wir uns beziehen. Begriffswissen entsteht durch die Verbindung zu anderen Begriffen. Dies können Eigenschaften sein wie z. B. „rot“ und „rund“, oder aber Begriffe auf der gleichen Ebene wie „Ball“ und „Teddybär“, die zusammen die Grundlage für Oberbegriffe wie „Spielzeug“ bilden können. Aus der Verbindung zwischen Begriffen entstehen Netzwerke, die unterschiedlich umfangreich und verschieden strukturiert sein können. Erst ein nach definitorischen Merkmalen und in einen Theoriekontext eingebettetes Begriffsnetzwerk, die Grundlage für eine weitestgehend störungsfreie Kommunikation zwischen Menschen, sorgt also genau wie prozedurales Wissen für den reibungslosen Ablauf der Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Wie aber erwirbt man ein solches Netzwerk? Dabei ist oft nicht das fehlende, sondern das bestehende Wissen ein Problem. Was spricht dagegen, die Sonne als ein mächtiges Lebewesen zu sehen, das uns Erdenbewohnern in regelmäßigen Abständen Licht schenkt? Wer einen Strudel im Fluss oder abfließendes Wasser in der Badewanne beobachtet hat, kann sich durchaus vorstellen, dass das Wasser saugt. Wenn in Wasser eingetauchte Gegenstände untergehen, wird dies konsequenterweise damit erklärt, dass das Wasser sie nach unten saugt. Wer gesehen hat, wie der Wind – von Kindern mit Luft gleichgesetzt – Gegenstände aufwirbelt, wird die Tatsache, dass manche Gegenstände nicht im Wasser untergehen, damit erklären, dass die Luft sie nach oben zieht. Eine Erklärung dafür, dass vom Physikunterricht so wenig hängen bleibt, ist die, dass sich die Schüler bereits lange, bevor das Fach in der Schule gelehrt wurde, so viele Gedanken über Begriffe wie Energie, Arbeit oder Geschwindigkeit gemacht haben, dass für die Feinheiten, die die Physiklehrperson zu vermitteln versucht, in ihrem Wissensnetz kein Platz mehr ist. Nur wenn eine sogenannte konzeptuelle Umstrukturierung erfolgt, also bisher als zentral gesehene Merkmale, z. B. dass eine Maschine aus Stahl besteht, als peripher eingestuft werden, dafür aber das Verrichten von Arbeit im physikalischen Sinne als definitorisches Merkmal betrachtet wird, können die Schüler die physikalische Definition einer Maschine verstehen. Während sich bei manchen Konzepten, wie z. B. beim Gewicht, der Wandel ganz nebenbei vollzieht, bedarf es bei vielen anderen Konzepten der professionellen Instruktion. Mit welchen Lernformen Lehrpersonen ihre Schüler beim Erwerb von tragfähigem konzeptuellem Wissen unterstützen können, wird im nächsten Abschnitt behandelt.

4. Lernformen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Bedeutung des Wissens für das Können erörtert. Worin besteht das Können beim schulischen L.? In dem Modell in Abb. 1 sind Kompetenzen als kognitive Prozesse bezeichnet. Sie wurden der Lernzieltaxonomie von David Krathwohl entnommen und können Lehrpersonen (Lehrer) helfen, Prüfungs- und Lernaufgaben zu formulieren. Die Lernzieltaxonomie hat eine hierarchische Struktur: Man kann nur verstehen, was man erinnern kann und nur analysieren, was man anwenden kann usw. Ein grobes Missverständnis wäre es aber zu meinen, dass man im Unterricht die kognitiven Prozesse nacheinander abarbeiten müsste: Erst Fakten lernen, dann die Beziehung zwischen den Fakten verstehen, danach Anwendung usw. Im Unterricht geht es darum, prozedurales und deklaratives Wissen aufzubauen, um die in Abb. 1 aufgelisteten kognitiven Prozesse zu ermöglichen. Dabei darf man sich den Aufbau von Wissen jedoch nicht wie das Besteigen einer Treppe oder einer Leiter vorstellen, sondern eher als einen nicht kontinuierlich verlaufenden Prozess der Optimierung von Netzwerken aus deklarativem und prozeduralem Wissen. Der Erwerb einer flexiblen Wissensbasis, in der die Bündelung von Faktenwissen, automatisierten Handlungen und Konzepten integriert sind, wird durch die Bewältigung von Anforderungen erworben. Kern der professionellen Expertise von Lehrpersonen ist die angemessene Auswahl von Aufgaben und Aufträgen. Die Lehr- und Lernforschung hat in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Lernformen entwickelt, mit deren Hilfe der Aufbau intelligenten Wissens effizient und nachhaltig gefördert werden kann.

In der Folge stellen wir vier bewährte Lernformen dar.

a) Erfinden mit kontrastierenden Fällen: Eine Möglichkeit, die Schüler auf das L. vorzubereiten, besteht darin, mit ihnen als Einstieg vor der Präsentation der eigentlichen Lerninhalte zunächst zu erarbeiten, worin eigentlich das Grundproblem besteht, für das eine bestimmte Theorie eine Lösung präsentiert. Dazu hat es sich bewährt, ihnen Fälle vorzugeben, die so ausgewählt sind, dass sie sich zwar in Oberflächenmerkmalen unterscheiden bzw. im Kontrast zueinanderstehen, dass sie aber eine abstrakte Gemeinsamkeit aufweisen. Diese Gemeinsamkeit sollen die Schüler – unterstützt durch Aufträge und Hilfestellungen – selbstständig erarbeiten. Erst nachdem sie selber Vorschläge formuliert haben, wird ihnen das wissenschaftliche Konzept vorgestellt. Sie können dann einschätzen, wie nah sie der korrekten Lösung mit ihren eigenen Vorschlägen gekommen sind. Die Lernform hat sich in empirischen Vergleichsstudien bei manchen Inhalten gegenüber dem herkömmlichen Vorgehen – erst den Lerninhalt darstellen, dann Übungsaufgaben bearbeiten – als überlegen erwiesen.

b) Aufträge zum Erstellen von Selbsterklärungen: Wie lässt sich im Unterricht oder im Anschluss daran das Gelernte vertiefen? Eine Lernform, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten in zahlreichen experimentellen Studien als bes. lernwirksam erwiesen hat, besteht darin, die Lernenden durch Erklärungsaufträge gezielt dazu anzuleiten, zentrale Lerninhalte noch einmal zu durchdenken. Die Schüler erhalten dabei den Auftrag, sich zu überlegen, wie sie bspw. ein Konzept, ein Naturgesetz oder einen Lösungsweg erklären würden. Solche Erklärungen, die man für sich selber konstruiert, werden in der Lehr- und Lernforschung als „Selbsterklärungen“ bezeichnet. Wichtig ist, dass die Aufträge anspruchsvoll sind und die Lernenden geistig herausfordern. Wenn Schüler Selbsterklärungsaufträge bearbeiten, wird dadurch erstens ihr Verständnis des Lernstoffs vertieft. Zweitens erwerben sie, wenn sie regelmäßig mit solchen Aufträgen konfrontiert werden, schließlich die Kompetenz, sich selber solche Erklärungen abzuverlangen.

c) Holistischer Vergleich von Modellen: Geht es um das Verständnis komplexer Modelle, hat es sich bewährt, den Lernenden sowohl das korrekte Modell als auch ein teilweise inkorrektes Laienmodell zu präsentieren und die Lernenden anzuleiten, alle wichtigen Unterschiede zwischen diesen Modellen herauszuarbeiten. Auf diese Weise könnte bspw. das Verständnis des menschlichen Blutkreislaufes noch lernwirksamer gefördert werden als mit Selbsterklärungsaufträgen. Das Besondere eines solchen Modellvergleichs liegt darin, dass damit gezielt Fehlvorstellungen angesprochen sowie die Vorteile des korrekten Modells hervorgehoben werden können.

d) Metakognitive Fragen: Erfolgreiches L. erfordert die regelmäßige Kontrolle des Lernstands und der Lernfortschritte. Um gezielt neues Wissen aufbauen zu können, ist es daher entscheidend, dass der Lernende weiß, was er bereits gut verstanden hat, und in welchen Bereichen er an seinem Verständnis noch arbeiten muss. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Schüler lernen, sich selber regelmäßig Fragen zu ihrem eigenen Verständnis zu stellen, wie z. B. die Frage: „Habe ich wirklich verstanden, worin der Unterschied zwischen einer Expotenzialfunktion und einer Potenzfunktion besteht? Könnte ich den Unterschied anderen Personen klar und eindeutig erklären?“ Um ihnen diese Kompetenz zu vermitteln, müssen ihnen regelmäßig Aufträge zur Reflexion ihres Lernstands, sogenannte „meta-cognitive questions“ (Mevarech/Fridkin 2006: 87) vorgegeben werden. Metakognitive Fragen müssen sorgfältig auf die jeweiligen Unterrichtsinhalte abgestimmt sein. Sie dürfen zudem nicht zu leicht sein und müssen zentrale Konzepte und Probleme ansprechen, bei denen tatsächlich Verständnisschwierigkeiten auftreten können. Die Kenntnis der Schülervorstellungen ist deshalb entscheidend. Der Einsatz metakognitiver Fragen hat zwei Effekte: Erstens führt er dazu, dass die Schüler den Lernstoff noch einmal durchdenken und besser verstehen und zweitens lernen die Schüler, sich selber metakognitive Fragen zu stellen und können so selbstständig ihren Lernstand und ihre Lernfortschritte kontrollieren.

5. Wer lernt leichter? Intelligenzunterschiede und Hochbegabung

Menschen mit vergleichbaren schulischen und außerschulischen Lerngelegenheiten können sich beträchtlich im Lernerfolg unterscheiden. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich auf Begabungsunterschiede zurückführen, die sich seit ungefähr 100 Jahren mit Intelligenztests messen lassen. An dieser Stelle wird eine kurze Einführung in die Intelligenzforschung gegeben, welche sich an ausführlichere Darstellungen anlehnt. Intelligenztests enthalten sprachliche, mathematisch-rechnerische oder figuralräumliche Aufgaben, aus denen sich der IQ errechnen lässt. Dieser folgt einer Normalverteilung (Gaußsche Glockenkurve), d. h., die meisten Menschen haben mittlere Ausprägungen (ca. 70 % liegen im Bereich von 85 bis 115 um den mittleren IQ von 100) während in den Extrembereichen sehr hoher (über IQ 130) oder sehr niedriger Intelligenz (unter 70) nur jeweils 2 % der Menschen anzutreffen sind. Der IQ ist keine absolute Größe wie z. B. Masse oder Länge, sondern er beschreibt die Abweichung einer Person von der mittleren Testleistung einer Population. Wissenschaftler sind sich inzwischen einig, dass die Effizienz der beschriebenen Arbeitsgedächtnisfunktionen Intelligenzunterschiede gut erklären kann. Die Frage nach den genetischen Ursachen von Intelligenzunterschieden wird unter Experten nicht länger kontrovers diskutiert, führt aber in der Öffentlichkeit immer noch zu Missverständnissen, die sich v. a. bei der Interpretation von Prozentangaben zeigen. Wie ist der Satz „Intelligenz ist zu 50 bis 80 % erblich“ zu verstehen? Erblichkeitsschätzungen beziehen sich nie auf die Intelligenz eines Individuums, sondern immer auf Unterschiede innerhalb einer Gruppe. Der statistische Fachausdruck hierfür ist „Varianz“, und in diese Größe geht – vereinfacht gesprochen – die Abweichung jeder einzelnen Person vom Durchschnittswert ein. Wissenschaftlich korrekt muss es heißen „Intelligenzunterschiede sind zu 50 bis 80 % erblich.“ Aber wie lässt sich die große Spanne von 50 bis 80 % rechtfertigen? Erblichkeitsschätzungen basieren auf Zwillingsstudien. Gemeinsam aufgewachsene eineiige, also genetisch identische Zwillinge, zeigen eine sehr hohe Übereinstimmung im IQ. Einen Rückschluss auf den Einfluss der Gene lässt das aber noch nicht zu, weil Zwillinge von der Befruchtung bis ins Erwachsenenleben hinein einer Vielzahl von Umwelteinflüssen gemeinsam ausgesetzt sind: dazu zählen Uterus, Elternhaus, Ernährung, Freundeskreis, Kita oder Schule. Gemeinsamen Umwelteinflüssen sind aber auch zweieiige Zwillingspaare ausgesetzt, insb. gleichgeschlechtliche. Ihr genetischer Code ist nicht identisch, sondern weist eine mit „normalen“ Geschwistern vergleichbare Übereinstimmung auf. Hätten Gene keinerlei Einfluss auf das Zustandekommen von Intelligenzunterschieden, sollten sich zweieiige Zwillingspaare genauso stark ähneln wie eineiige. Das ist aber ganz klar nicht der Fall, wie alle Studien zeigen. Zudem ist die Übereinstimmung im IQ bei zweieiigen Zwillingspaaren kaum höher als bei „normalen“ Geschwisterpaaren, obwohl diese aufgrund ihrer Altersdifferenz größere Unterschiede in der Umwelt aufweisen. Angesichts dieser Befundlage müssen wir uns endgültig von der Vorstellung verabschieden, alle Menschen ließen sich zu geistigen Überfliegern und damit gleichmachen. Statistische Analysen, in denen – grob gesagt – die Übereinstimmung bei eineiigen Zwillingspaaren mit jener bei zweieiigen in Beziehung gesetzt wird, lassen derzeit den Schluss zu: In entwickelten Ländern mit allgemeiner Schulpflicht sind mindestens 50 % der Intelligenzunterschiede auf Variationen in den Genen zurückzuführen. Warum „mindestens“? Und was hat der Schulbesuch mit der Intelligenz zu tun, wenn diese doch in die Gene geschrieben ist? Zunächst zu Letzterem: Intelligenz wird als das Potenzial einer Person verstanden, sich die mündliche und schriftliche Sprache sowie den Umgang mit mathematischen und anderen Symbolsystemen der jeweiligen Kultur anzueignen und dies alles für schlussfolgerndes Denken zu nutzen. Die genetischen Voraussetzungen, die alle Menschen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – dafür mitbringen, können sich aber nur bei entsprechender familiärer und schulischer Förderung entfalten. So wie eine Pflanze nur an einem guten Standort und bei ausreichender Bewässerung und Düngung jene Größe erreicht, die ihre Gene vorsehen. Hier kommen wir zu einem scheinbar paradoxen Schluss, der das „mindestens“ erklärt: Dass nicht sogar 100 % der Intelligenzunterschiede auf genetische Variation zurückzuführen sind, liegt im Wesentlichen an der ungleichen Verteilung von Bildungschancen in allen Ländern der Welt – wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße. In einer Gesellschaft, in der alle Kinder von Anfang an die für ihre geistige Entwicklung optimale familiäre und schulische Unterstützung vorfänden, könnte jedes die in seinen Genen vorgesehene Intelligenz erreichen. Die Anzahl richtiger Antworten im IQ-Test würde bei allen ansteigen, die Unterschiede aber würden bestehen bleiben oder sogar noch zunehmen, weil einige Gene erst unter optimalen Bedingungen wirksam würden. Weil wir aber von einer solchen Bildungsgerechtigkeit weit entfernt sind, gilt: Erreicht ein rundum gefördertes Akademikerkind „nur“ einen durchschnittlichen IQ, ist davon auszugehen, dass seine Gene nicht mehr hergeben. Wird hingegen bei einem Kind aus bildungsfernem Hause derselbe Wert gemessen, ist anzunehmen, dass es sein genetisches Potenzial nicht optimal in Intelligenz umsetzen konnte und unter besseren Bedingungen einen höheren IQ erzielt hätte. Diese Erblichkeitsschätzungen zwischen 50 und 80 % schwanken können, liegt also nicht daran, dass die Psychologie eine weiche Wissenschaft ist, die zu keinen genaueren Aussagen in der Lage ist, sondern es liegt an den großen Unterschieden in den Umweltbedingungen, denen verschiedene Gruppen von Menschen ausgesetzt sind. Intelligenzunterschiede zeigen sich v. a. in der Lerngeschwindigkeit, der Verarbeitungstiefe und einer geringeren Anzahl von Fehlern. Die Art der Fehler und Missverständnisse sind jedoch nicht prinzipiell anders. Die Vorstellung von unterschiedlichen Lerntypen oder Lernstilen ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu rechtfertigen. Solange es sich um Stoff der schulischen Allgemeinbildung handelt, sollte man zwar den unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten Rechnung tragen, aber es müssen keine prinzipiell unterschiedlichen Übungen und Erklärungen angeboten werden. Innere Differenzierung, Individualisierung und jahrgangsübergreifender Unterricht könnten demnach eine aus Sicht der Intelligenzforschung sinnvolle Alternative zu einem früh einsetzenden mehrgliedrigen Schulsystem darstellen. Hinweise auf die Intelligenz eines Menschen gibt es schon ab der frühen Kindheit, aber wirklich aussagekräftig sind Intelligenzmessungen frühestens ab dem Alter von etwa zehn Jahren. Seriöse Experten für Hochbegabung stellen deshalb keine Diagnose vor dem zehnten Lebensjahr. Das betont der Marburger Hochbegabtenforscher Detlef Rost, der in einer großen Längsschnittstudie die Lern- und Berufswege von Schülern mit einem IQ über 130 verfolgt hat. In seinen Studien konnte er mit vielen Vorurteilen aufräumen, u. a., dass Hochbegabte bes. anfällig für psychische Störungen seien. Eher ist das Gegenteil der Fall. Intelligente Menschen haben in vielerlei Hinsicht Vorteile: Sie lernen schneller, können ein Thema tiefer durchdringen und zeichnen sich auch durch eine bessere Gesundheit und ein längeres Leben aus. Wichtige Botschaften aus der Intelligenzforschung für die Bildung sind: Interindividuelle Unterschiede im Lernpotenzial sind gegeben und diese Unterschiede werden im Laufe der Schulzeit nicht geringer. Intelligente Menschen nutzen die ihnen gebotenen Lerngelegenheiten meist effizienter und können so ihren Vorsprung ausbauen. Dessen ungeachtet gilt aber, dass in vielen Gebieten ein Weniger an Intelligenz durch ein Mehr an L. im Sinne der Wissenskonstruktion ausgeglichen werden kann.

Literatur

E. Stern/A. Neubauer: Intelligenz. Grosse Unterschiede und ihre Folgen, 2013 • M. Felten/E. Stern: Lernwirksam unterrichten, 2012 • S. Gadgil/T. J. Nokes-Malach/M. T. H. Chi: Effectiveness of holistic mental model confrontation in driving conceptual change, in: L&I 22/1 (2012), 47–61 • S. Pauen (Hg.): Early childhood experience and later development, 2012 • D. L. Schwartz u. a.: Practicing Versus Inventing With Contrasting Cases: The Effects of Telling First on Learning and Transfer. In: Journal of Educational Psychology 103/4 (2011), 759–775 • K. Berthold/T. H. S. Eysink/A. Renkl: Assisting self-explanation prompts are more effective than open prompts when learning with multiple representations, in: Instructional Science 37/4 (2009), 345–363 • D. H. Rost: Hochbegabte und hochleistende Jugendliche. Befunde aus dem Marburger Hochbegabtenprojekt, 22009 • A. Neubauer/E. Stern: Lernen macht intelligent. Warum Begabung gefördert werden muss, 2007 • Z. Mevarech/S. Fridkin: The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. In: Metacognition and Learning 1/1 (2006), 85–97 • I. J. Deary: The Impact of Childhood Intelligence on Later Life: Following Up the Scottish Mental Surveys of 1932 and 1947. in: JPSP 86/1 (2004), 130–147 • D. R. Krathwohl: A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, in: Theory into Practice 41/4 (2002), 212–218 • S. Carey: Science Education as Conceptual Change, in: JADP 21/1 (2000), 13–19.

Empfohlene Zitierweise

M. Obermaier, E. Stern, L. Schalk, R. Schumacher: Lernen, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Lernen (abgerufen: 16.04.2025)