Pflicht: Unterschied zwischen den Versionen

K (Pflicht) |

K (Pflicht) |

||

| Zeile 66: | Zeile 66: | ||

</div> | </div> | ||

<p id="quotation1"> | <p id="quotation1"> | ||

| − | A. Pieper: Pflicht, I. Ethisch, Version | + | A. Pieper: Pflicht, I. Ethisch, Version 14.08.2021, 13:00 Uhr, in: Staatslexikon<sup>8</sup> online, URL: {{fullurl:Pflicht}} (abgerufen: {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}) |

</p> | </p> | ||

</div> | </div> | ||

| Zeile 134: | Zeile 134: | ||

</div> | </div> | ||

<p id="quotation2"> | <p id="quotation2"> | ||

| − | H. Grefrath: Pflicht, II. Rechtlich, Version | + | H. Grefrath: Pflicht, II. Rechtlich, Version 14.08.2021, 13:00 Uhr, in: Staatslexikon<sup>8</sup> online, URL: {{fullurl:Pflicht}} (abgerufen: {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}) |

</p> | </p> | ||

</div> | </div> | ||

Version vom 15. August 2021, 11:51 Uhr

I. Ethisch

Abschnitt druckenWer seine P. erfüllt, tut, was er soll. Dies wird im Alltagsverständnis oft als ein Zwang empfunden, der die persönliche Freiheit einschränkt. Jedoch hat bereits die antike, insb. die stoische Ethik die mit dem Begriff P. assoziierte Vorstellung von Zwang als ein Missverständnis aufgedeckt. Zenon, der den Terminus „to kathekon“ (Diog. Laert. VII, 108) als das dem Menschen Zukommende, ihm Geziemende geprägt hat, kennzeichnete damit eine sowohl natur- wie vernunftgemäße Handlung, die auszuführen dem Weisen selbstverständlich ist, dem Nichtweisen aber schwer fällt, da er das Gute nicht kennt.

Gestützt auf das (verlorengegangene) Werk „Peri tou kathekontos“ von Panaitios, hat Cicero drei Bücher mit dem Titel „De officiis“ verfasst, in denen er das sittliche Verhalten auf die Natur zurückführt, die den Menschen in allen Lebensbereichen gleichermaßen nach dem Nützlichen (utile) und dem Ehrenhaften (honestum) streben lässt. Wo utile und honestum in einen Konflikt geraten, gelte es, in einem „mittleren Handeln“ (media officia; off. 3.15) beiden Aspekten angemessen Rechnung zu tragen.

Ciceros Schrift hat bis hin zu Friedrich dem Großen nicht nur bei den Moralphilosophen große Anerkennung gefunden. Der preußische P.-Begriff betonte allerdings v. a. Zucht und Ordnung als Ausdruck des honestum. Demgegenüber verstand Immanuel Kant unter P. eine freie, ja die freie Handlung schlechthin, und zeigte in seiner praktischen Philosophie, wie der Gegensatz von Freiheit und Zwang im Begriff der P. zustande kommt. Der in I. Kants Ethik zentrale Begriff der P. steht in engem Zusammenhang mit seiner Anthropologie. I. Kant definiert den Menschen als ein „animal rationabile“ (Kant 1983, Bd. 6: 673), und nur ein Wesen, das zur Vernunft fähig ist, ohne sie schon naturwüchsig zu besitzen, kennt P.en. Tiere und Gott haben keine P.en. Von P. kann somit nur dort die Rede sein, wo Natur und Vernunft (Vernunft – Verstand) die Prinzipien zweier verschiedener Geltungsbereiche sind und entspr. verschiedene Gesetzmäßigkeiten konstituieren. Im menschlichen Willen treffen Natur und Vernunft als Seins- und Sollensprinzip aufeinander, wobei ersteres empirisch bedingte, letzteres unbedingte Forderungen erhebt. Das den Willen naturaliter bestimmende Seinsprinzip heißt bei I. Kant „Glückseligkeit“ (Kant 1983, Bd. 4: 255). Als Natur- und Bedürfniswesen ist der Mensch gezwungen, nach Glück zu streben; er kann nicht anders. Sofern er jedoch als Vernunftwesen betrachtet wird, kommt eine normative Dimension (die „Menschheit in seiner Person“) in den Blick, deren Prinzip „Sittlichkeit“ ist (Kant 1983, Bd. 4: 144). Der Mensch soll als Vernunftwesen nach Sittlichkeit streben. I. Kant charakterisiert dieses Sollen als „praktische Nötigung, d. i. Pflicht“ (Kant 1983, Bd. 4: 67). Während das Glücksprinzip i. S. eines Naturgesetzes kausal auf den Willen einwirkt, nötigt das Prinzip der Sittlichkeit den Handelnden i. S. eines Vernunftgesetzes, d. h. der Wille soll bejahen, was P. ist, aber er muss es nicht. Mit der im „soll“ sittlich gebotenen Setzung vernünftiger Ziele kommt die Idee der Freiheit ins Spiel. „Der Pflichtbegriff ist an sich schon der Begriff von einer Nötigung (Zwang) der freien Willkür durchs Gesetz“ (Kant 1983, Bd. 4: 508). Der Wille des endlichen Vernunftwesens Mensch erfährt sich zum einen als unfrei, insofern er durch die Bedürfnisstruktur seiner Natur determiniert ist; zum anderen erschließt sich ihm über die Vernunft eine Domäne von Freiheit, in der er selbst wählt und entscheidet. Nun ist für I. Kant eine „freie Willkür“ (Kant 1983, Bd. 4: 319), die ein regelloses, nach Belieben erfolgendes Tun und Lassen ermöglicht, eine unvernünftige und daher dem Menschen nicht angemessene Freiheit. Auch die Freiheit bedarf eines Gesetzes, aber ein solches Gesetz hat nur dann Anspruch auf allg.e Verbindlichkeit, wenn es nicht durch eine fremde Autorität erlassen wurde, sondern sich freier Selbstverpflichtung verdankt. „So kann der Pflichtbegriff keinen anderen als den Selbstzwang […] enthalten“ (Kant 1983, Bd. 4: 509). Darin dokumentiert sich Freiheit als Autonomie.

Mit dem Begriff der Autonomie ist bei I. Kant die Ebene der sittlichen Letztbegründung erreicht, auf der auch der P.-Begriff als Grundform von Normativität schlechthin gerechtfertigt wird. „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz“ (Kant 1983, Bd. 4: 26). Die P. nötigt zur unbedingten Anerkennung eben jenes Gesetzes, das Vernunftwesen sich aus Freiheit und um der Freiheit aller willen selbst gegeben haben. Das Nötigende der P. findet seinen sprachlichen Ausdruck im kategorischen Imperativ als dem „Prinzip aller Pflicht“ (Kant 1983, Bd. 4: 56), das den urspr.en Akt freier Selbstbestimmung in Erinnerung ruft und unter dem Namen P. dazu auffordert, unsere jeweilige Handlungsmaxime daraufhin zu prüfen, ob sie sich auf das Sittengesetz zurückführen und dadurch als ein Regelfall von Autonomie erweisen lässt.

P. bedeutet mithin eine Selbstdetermination des Willens durch die ihn immanent nötigende praktische Vernunft. P. ist damit ein Indiz für die Würde des seiner Verpflichtung zur Freiheit bewussten Vernunftwesens Mensch, „das keinem anderen Gesetze gehorcht als dem, das es zugleich gibt“ (Kant 1983, Bd. 4: 67). Nur wer um der Freiheit willen „aus Pflicht“ handelt, handelt sittlich. Wer aus anderen Gründen (der „Neigung“) oder nur „gemäß der Pflicht“ handelt, mag zwar pragmatisch klug oder in einem außermoralischen Sinn („legal“) gut handeln, aber er handelt nicht sittlich, weil er nicht autonom handelt. Wer schlließlich gar dem Prinzip der Glückseligkeit den Vorrang vor dem der P. gibt, handelt pflichtwidrig. I. Kant differenziert den allg.en P.-Begriff im Rahmen seiner „Metaphysik der Sitten“ (1983) „als eines Systems der Pflichten überhaupt“ (Kant 1983, Bd. 4: 350) dahingehend, dass er zwischen vollkommenen und unvollkommenen P.en, zwischen P.en gegen sich selbst und gegen andere, zwischen Tugend- und Rechts-P.en unterscheidet und im Fall konkurrierender P.en dem „stärkere(n) Verpflichtungsgrund“ (Kant 1983, Bd. 4: 330 f.) den Vorrang einräumt.

I. Kant – und Johann Gottlieb Fichte ist ihm darin gefolgt – hat eine deontologische Theorie der Ethik vertreten, d. h. eine P.-Ethik, die Autonomie als Prinzip der Sittlichkeit begreift. Kritiker haben I. Kant vorgeworfen, sein P.-Begriff sei zu abstrakt und unpersönlich, und er habe die Sinnlichkeit zu stark abgewertet. So wollte Friedrich Schiller den Gegensatz zwischen P. und Neigung nicht durch einseitige Unterordnung der Neigung (des Glücksverlangens) unter die P., sondern durch wechselseitige Subordination und Koordination der beiden anthropologischen Triebkräfte Stofftrieb und Formtrieb aufgehoben wissen, was nicht bedeute, dass er beliebig zwischen beiden wählen kann; vielmehr soll jeder determinierende Zwang, werde er von der Moral oder von der Natur auf den Willen ausgeübt, in einem Dritten neutralisiert werden. Dieses Dritte ist der „Spieltrieb“, der „den Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit“ setze (Schiller 1975: 57). Im Spiel gewinnt der Mensch die ihm eigentümliche zwanglose Freiheit, die den Gegensatz von P. und Neigung überwunden hat: in der kreativen Selbstorganisation des Individuums als „lebende Gestalt“ (Schiller 1975: 63).

Friedrich Nietzsche und Arthur Schopenhauer setzten dem rigorosen P.-Gebot starke Gefühle entgegen, die Lust am Leben einerseits, das Mitleid andererseits. „Ein Volk geht zu Ende, wenn es seine Pflicht mit dem Pflichtbegriff überhaupt verwechselt“, meinte F. Nietzsche (Nietzsche 1989: 177). „Was zerstört schneller als ohne innere Nothwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fühlen? Als Automat der ‚Pflicht‘ ?“ (Nietzsche 1989: 177) A. Schopenhauer sah im Mitleid „als alleiniger Quelle der Handlungen von moralischem Wert“ (Schopenhauer 1968, Bd. 3: 741) die Grundlage der Ethik (Schopenhauer 1968, Bd. 3: 741). Er beharrte darauf, „im geraden Widerspruch mit Kant zu sagen: der bloße Begriff [der P.] ist für die echte Tugend so unfruchtbar wie für die echte Kunst: alle wahre und reine Liebe ist Mitleid“ (Schopenhauer 1968, Bd. 1: 511).

Die Vertreter eines teleologischen Ansatzes in der Ethik, wie er insb. im Utilitarismus und in der Wertethik entwickelt wurde, haben die Sittlichkeit einer Handlung von deren Folgen bzw. Wertqualitäten abhängig gemacht und damit P. nicht mehr als Prinzip einer autonomen Willensbestimmung aufgefasst, sondern als eine Eigenschaft von Handlungen (Handlungstheorie). Der kantische P.-Begriff wird als formalistisch kritisiert, da sich aus ihm nicht ableiten lasse, was im Einzelfall zu tun ist. Man könne nicht Ziele (deontologisch) nach Maßgabe des P.-Begriffs bzgl. ihrer Sittlichkeit bestimmen, sondern müsse genau umgekehrt (teleologisch) das, was P. ist, von der Sittlichkeit der Ziele her definieren. Entspr. macht der Utilitarismus die Maximierung des Nutzens zur P. George Edward Moore konstatiert: „Unsere ‚Pflicht‘ (duty) kann deshalb nur definiert werden als diejenige Handlung, die mehr Gutes in der Welt zustande bringen wird als jede mögliche Alternative“ (1970: 211).

Max Scheler hat seine Ethik auf dem materialen Apriori einer Güter- und Wertelehre fundiert, deren Rangordnung darüber entscheidet, welche Handlung vorzuziehen und damit P. ist. Nach M. Scheler gründen „alle Normen, Imperative, Forderungen […] in einem selbständigen Sein, im Sein der Werte“ (Scheler 1966: 195), und die Evidenz der Werte erzeugt allererst ein P.-Bewußtsein. „Alle ‚Sollensnotwendigkeit‘ geht auf die Einsicht in apriorische Zusammenhänge zwischen Werten zurück; niemals aber auf eine Notwendigkeit des Sollens! So kann auch nur zur ‚Pflicht‘ werden, was gut ist, oder was, weil es gut ist. […], notwendig sein ‚soll‘“ (Scheler 1966: 93).

In der Normen- oder deontischen Logik (von griechisch to deon = was sein soll; was P. ist) wird mit Hilfe der beiden deontischen Operatoren o (für obligatory = verpflichtend) und p (für permitted = erlaubt) versucht, „gewisse Techniken der modernen Logik auf die Analyse normativer Begriffe und des normativen Diskurses anzuwenden“ (von Wright 1979: 13). Dabei geht es nicht mehr darum, P. deontologisch als Form einer Willensbestimmung oder teleologisch als Eigenschaft einer Handlung zu explizieren, sondern den präskriptiven Status des Wortes P. und seine korrekte Verwendung im alltäglichen Sprachgebrauch zu klären.

Hans Krämer hat deontologische und teleologische Ethik unter dem Dach einer integrativen Ethik als zwei selbstständige Typen von Ethik zusammengeführt. Er verabschiedet die „Idee einer zirkulären Selbstbestimmung als Verpflichtung […] gegenüber sich selbst“ (1992: 19), weil die Annahme eines unbedingten Sollens dem Begriff der Autonomie widerspreche. Sollen und Wollen (P. und Glücksverlangen) ließen sich nur im sozialen Kontext „sozionorm“ (1992: 43) miteinander verbinden. Entspr. beziehen sich alle moralischen Gebote (strenge und weite P.en) auf das für den jeweils Anderen Gute. Der moralisch Handelnde soll daher aufgrund seiner „Disposition, sich pflichtgemäß zu verhalten“ (1992: 67), stets dem Mitmenschen die Wahl des für ihn strebensethisch Guten überlassen.

Literatur

H. Krämer: Integrative Ethik, 1992 • W. Weischedel (Hg.): Kant-Studienausgabe, Bd. 4, 1983 • I. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: ebd., 7–102 • Ders.: Kritik der praktischen Vernunft, in: ebd., 103–302 • Ders.: Die Metaphysik der Sitten, in: ebd., 303–634 • Ders.: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: W. Weischedel (Hg.): Kant-Studienausgabe, Bd. 6, 395–690 • F. Nietzsche: Der Antichrist, in: KSA, Bd. 6, 1980, 165–253 • G. H. von Wright: Norm und Handlung. Eine logische Untersuchung, 1979 • F. Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 1975 • H. Reiner: Die Grundlagen der Sittlichkeit. Pflicht und Neigung, 1974 • J. G. Fichte: Von den Pflichten der Gelehrten, 1971 • G. E. Moore: Principia ethica,1970 • A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, in: ders.: Sämtliche Werke, Bd. 1, 1968 • Ders.: Die beiden Grundprobleme der Ethik, in: ders.: Sämtliche Werke, Bd. 3, 1968, 483–815 • M. Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 51966 • E. Horneffer: Angewandte Ethik. Eine Pflichtenlehre der Gegenwart, 1951 • W. D. Ross: The Right and the Good, 1930.

Empfohlene Zitierweise

A. Pieper: Pflicht, I. Ethisch, Version 14.08.2021, 13:00 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Pflicht (abgerufen: 22.11.2024)

II. Rechtlich

Abschnitt druckenDie Unterscheidung von Recht und P. ist konstitutiv für das moderne Rechtsdenken. Trotz ideengeschichtlich unverzichtbarer konzeptioneller Ansätze in römischer Zeit ist ihre konsequente Durchführung vormodernen fremd, so wie sie heute in totalitären Rechtsordnungen verleugnet wird.

1. Recht und Pflicht

Dem freiheitlichen Verfassungsstaat der Gegenwart wird gerne die Konstitutionalisierung eines Primats des (subjektiven) Rechts vor der P. bescheinigt, der die Rechts-P. als „große Verlegenheit der neueren Rechtstheorie“ (Welzel 1959: 838) erscheinen lässt. In seltsamer Einmütigkeit im Ergebnis wird der P. von idealistischen Positionen die Qualität als eigenständiger Rechtsbegriff bestritten und von rechtsrealistischen „Mystizismus“ (Hägerström 1965: 30) oder gar „Magie“ (Hägerström 1965: 74) unterstellt.

Als Belastung erweist sich insoweit gerade das gewichtige und zugl. schillernde philosophische Erbe des Begriffs der P., das den Blick auf die spezifisch rechtlichen Verhältnisse der P. erschwert. Jenseits dessen lässt sich die Rechts-P. schlicht als die Bezeichnung der Bindung des Rechtssubjekts durch das Recht bestimmen: P. ist im Recht das Sollen in der „Selbstbeschreibung“ (Jakobs 2008: 38) und „Innensicht“ (Jakobs 2008: 71) des normunterworfenen Individuums; Rechtsgeltung (Geltung) und Rechts-P. sind „zwei verschiedene Aspekte desselben Sachverhaltes“ (Welzel 1959: 837). Die Rechts-P. ist folglich Spiegelbild einer Berechtigung: „Das ist das Rechtsverhältnis: die Beziehung zweier Tatbestände, von denen der eine in einem als Rechtspflicht, der andere in einem als Berechtigung statuierten menschlichen Verhalten besteht“ (Kelsen 1934: 59). In Rechtsverhältnissen tritt der P. die Berechtigung in zwei Ausprägungen gegenüber, nämlich interpersonell als das subjektive Recht und/oder intrapersonell als die Kompetenz.

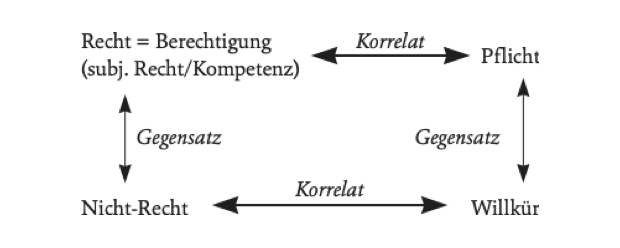

Außerhalb von Rechtsverhältnissen bestehen weder Recht noch P., sondern es herrschen Nicht-Recht und Willkür (Hohfeld 1913: 36 ff.: „privilege“) – schematisch veranschaulicht (angelehnt an Alexy 1986: 188; Auer 2008: 585):

2. Pflicht als Element des Rechts

Rechts-P., wie auch subjektives Recht und Kompetenz sind irreduzible Elemente juristischer Normativität, „Rechtswesensbegriffe“ (Somló 1917: 9 f.), deren Wirksamkeit unabhängig von ihrem Inhalt (Hart 1982: 254 f.: „content independent“) und nach der Einhaltung bestimmter Verfahren durch den Souverän autorisiert ist.

Dieses Verständnis ist freilich nicht unumstritten. Die Fragen nach Wesen und Herkunft der Rechts-P. ist vielmehr zugl. Markstein für die Unterscheidung positivistischer und nicht positivistischer Deutungen des Rechts aller Spielarten. In stoisch-thomistischer Tradition sehen naturrechtliche (Naturrecht) und andere anti-positivistische Rechtsbegründungen keinen kategorialen Unterschied zwischen rechtlicher und moralischer P. als Ausprägungen des allg. Guten. Grundbedingung jeder Form des Rechtspositivismus ist dagegen die, als solche freilich nicht spezifisch positivistische und bereits bei Christian Thomasius und Immanuel Kant wirkmächtig zu findende, scharfe Trennung von rechtlicher und moralischer P. mit der Folge der Bestimmung der Rechts-P. als rein äußerlicher P.

3. Pflicht im Verfassungsstaat

Besteht nun eine Rechts-P. nur innerhalb eines konkreten Rechtsverhältnisses, so steht die ewige Diskussion – insb. in der angloamerikanischen Rechtsphilosophie – um Wesen und Herkunft der sog.en obligation to obey the law außerhalb des juristischen Diskurses. Insb. der demokratische Rechtsstaat lässt sich ausgehend vom legitimatorischen Prinzip der Volkssouveränität nur auf der Grundlage einer strikten Trennung von Recht und Moral beschreiben. Was in der älteren Literatur als Untertanenverhältnis bezeichnet wurde, erweist sich im freiheitlichen Verfassungsstaat als nichts mehr als die Summe der Rechts-P.en aus allen konkreten Rechtsverhältnissen. Bindung erzeugt nur der einzelne Rechtssatz, nicht aber die Rechtsordnung als amorphes Ganzes. Nur so ist die Bindung durch die Rechts-P. hinreichend bestimmt.

Im Verfassungsstaat gewährleisten Grundrechte und Staatsorganisationsrecht die Lückenlosigkeit des „Korrespondenzprinzips“ (Auer 2008: 598 f.) von P. und Berechtigung: Jeder öffentlich-rechtlichen P. entspricht entweder ein subjektiv-öffentliches Recht oder eine Kompetenz, jeder Kompetenz mindestens eine Amts-P. als bes. Form der Rechts-P. In dieses Verständnis fügt sich nahtlos der zahlreiche dogmatische Gebrauch des Begriffs der P. in nahezu allen Rechtsgebieten ein. Prototypisch sind hier zu nennen etwa die Verbindlichkeit im Privatrecht, die Garanten-P. im Strafrecht, die Treu-P. im Beamtenrecht, die Schul-P. im Schulrecht, die grundrechtliche Schutz-P. im Verfassungsrecht.

Literatur

M. Auer: Subjektive Rechte bei Pufendorf und Kant, in: AcP 208/5 (2008), 584–634 • G. Jakobs: Norm, Person, Gesellschaft, 32008 • R. Alexy: Theorie der Grundrechte, 1986 • H. L. A. Hart: Essays on Bentham, 1982 • V. Kubeš: Die Rechtspflicht, 1981 • J. Finnis: Natural Law and Natural Rights, 1980 • J. Raz: The Authority of Law, 1979 • H.-L. Schreiber: Der Begriff der Rechtspflicht, 1966 • A. Hägerström: Recht, Pflicht und bindende Kraft des Vertrages nach römischer und naturrechtlicher Anschauung, 1965 • H. L. A. Hart: The Concept of Law, 1961 • H. Welzel: Macht und Recht (Rechtspflicht und Rechtsgeltung), in: W. Wegener (Hg.): FS für Karl Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag, 1959, 833–843 • H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 1934 • F. Somló: Juristische Grundlehre, 1917 • W. N. Hohfeld: Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, in: Yale Law Journal 23 (1913), 16–59 • J. Binder: Rechtsnorm und Rechtspflicht, 1912.

Empfohlene Zitierweise

H. Grefrath: Pflicht, II. Rechtlich, Version 14.08.2021, 13:00 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Pflicht (abgerufen: 22.11.2024)