Sozialstruktur

1. Was ist Sozialstruktur? – Einführung und Überblick

Bei der Beschreibung von Nationalstaaten respektive Bevölkerungen oder Gesellschaften und deren Vergleich sind z. B. die Altersstruktur, die Bildungsstruktur, die Wohlstandsverteilung, die Arbeitslosenquote, die Lebenserwartung, Zu- und Abwanderung und vieles mehr von Bedeutung. All dies sind Aspekte der S.

Was genau sind jedoch soziale Strukturen? Je nachdem, ob es um Alter, Bildung, Wohlstand, Arbeitslosigkeit, Lebenserwartung oder um Migration geht, sind bspw. die Verteilung der Bevölkerung auf Altersgruppen, auf Bildungsabschlüsse bzw. Einkommensgruppen, der Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung, die durchschnittliche Lebensdauer, die schlichte Anzahl von Zu- oder Abwanderungen oder sonstige Verteilungen und Zusammenfassungen der Bevölkerung nach sozialstatistischen Merkmalen von Interesse. Soziale Strukturen beziehen sich somit nicht (nur) auf ein einzelnes Individuum und dessen Verhalten, sondern auf darüber hinausgehende, aus dem individuellen Handeln resultierende Strukturen, die aus der zusammenfassenden Beschreibung einer Vielzahl von Individuen bestehen.

Die zusammenfassende Beschreibung erfolgt oft in Form von Durchschnitten, Anteilen oder einer schlichten Anzahl, jedoch sind auch theoretisch und/oder statistisch voraussetzungsvollere Maßzahlen gebräuchlich und manchmal notwendig. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich weitgehend auf einige statistisch einfache Beschreibungen sozialer Strukturen und will für die Missverständnisse und Fehlinterpretationen sensibilisieren, die gar nicht selten schon mit ganz einfachen sozialstrukturellen Angaben einhergehen.

2. Soziale Ungleichheit und soziale Mobilität – nicht ganz selbstverständliche Grundbegriffe

Die soziale Strukturierung der Bevölkerung nach Geschlecht, Migrationshintergrund, Bildung, Beruf usw. bestimmt z. T. erheblich über die gesellschaftliche Verteilung von Lebensumständen und -chancen. Soweit bei einzelnen Merkmalen – z. B. beim Beruf – mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sozialkategorie eine Besser- oder Schlechterstellung gegenüber anderen Kategorien verbunden und die betreffende Gruppenzugehörigkeit nicht relativ kurzfristig frei wählbar ist, handelt es sich um soziale Ungleichheit. Gelegentlich spricht man auch von vertikaler sozialer Ungleichheit – im Unterschied zu den horizontalen „Disparitäten“, die nicht mit allgemein als solche empfundenen Vor- und Nachteilen verbunden und i. d. R. im Rahmen der Lebensform und des Lebensstils frei bestimmbar sind. Lebensstile und Lebenschancen waren zwar in historischen Epochen z. B. durch Bekleidungsvorschriften u. a. Regelungen fast immer eng aneinander gebunden und haben sich erst im Verlauf des 20. Jh. zunehmend entkoppelt. Ausschlaggebend für die soziale Ungleichheit sind jedoch die Lebenschancen, nicht die Lebensstile.

Kennzeichnend für die soziale Ungleichheit sind also sozialgruppenspezifische Vor- und Nachteile in der Gesellschaft. Die betreffenden Gruppierungsmerkmale müssen somit wichtig sein für die Realisierung weit verbreiteter Zielvorstellungen über die Lebensgestaltung. Diese Zielvorstellungen betreffen nicht nur die materielle Versorgung, sondern auch die Arbeitsbedingungen, die soziale Integration, die körperliche und psychische Gesundheit und vieles mehr. Die Relevanz einzelner Merkmale für die Analyse sozialer Ungleichheit variiert zwischen den Gesellschaften und in der historischen Zeit. So war bspw. Geldbesitz in der DDR weniger bedeutsam für die Gestaltung der materiellen Lebensumstände als in der BRD, weil in Anbetracht einer knappen Versorgungslage manche Versorgungsgüter vorwiegend über die Einbindung in Tauschbeziehungen beschafft wurden. Ein anderes Beispiel sind hohe Bildungszertifikate, die in vorindustrieller Zeit für den Großteil der Bevölkerung ziemlich unerheblich gewesen wären.

In heutigen westlichen Industriegesellschaften sind in erster Linie die drei im Folgenden behandelten Dimensionen für die Analyse sozialer Ungleichheit von Bedeutung, nämlich Bildung, Beruf und materieller Wohlstand. Dies sind zugl. – nicht ohne Grund – die drei klassischen Schichtindikatoren. Dabei sind die drei Ungleichheitsdimensionen natürlich eng miteinander verbunden: Geringe Bildung bspw. geht tendenziell mit einer schlechten beruflichen Stellung und niedrigem Einkommen einher.

Bei der Analyse der Ursachen sozialer Ungleichheit spielen soziale Mobilität und Mobilitätsbarrieren eine zentrale Rolle. Je nach Ungleichheitsdimension handelt es sich um Bildungsmobilität, Berufsmobilität, Einkommensmobilität usw. Während die Beschreibung sozialer Ungleichheit eine statische Perspektive einnimmt, richtet die Mobilitätsforschung den Blick auf die Dynamik der Veränderung sozialer Ungleichheit.

Das Ausmaß sozialer Mobilität ist ein Maßstab für die Offenheit einer Gesellschaft und wichtig für die Herstellung sozialer Gerechtigkeit: Definiert man soziale Gerechtigkeit aus der liberalen Perspektive als Leistungsgerechtigkeit, dann sind gleiche – bzw. der Leistung entsprechende – Auf- und Abstiegschancen der Inbegriff sozialer Gerechtigkeit, ungeachtet dessen, ob sich dadurch die Verteilungsgleichheit gar noch vergrößert. Aus der Perspektive des sozialen Ideals der Verteilungsgerechtigkeit ist hingegen die Offenheit einer Gesellschaft nur eine Grundbedingung für die Herstellung von mehr Verteilungsgerechtigkeit. Je nach politischer Orientierung ist also soziale Mobilität selbst Maßstab für soziale Gerechtigkeit oder doch zumindest ein wichtiges Mittel für ihre Verwirklichung.

3. Bildungsstruktur und Bildungsungleichheit

Die stetige Höherqualifizierung der Bevölkerung – auch bekannt als Bildungsexpansion – ist ein Prozess, der nicht nur die letzten Jahrzehnte betrifft, sondern schon im 19. Jh. mit der Alphabetisierung begann. Ein Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass der soziale Status in modernen Gesellschaften überwiegend nicht mehr direkt vererbt, sondern im Verlauf des Lebens erworben wird, wobei der Bildung eine wichtige soziale Platzierungsfunktion zukommt. Grundlage der Bildungsexpansion sind außerdem die sukzessive komplexer gewordenen technischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebensbedingungen in modernen Gesellschaften. So sind nicht zuletzt seit Beginn des 20. Jh. die Alphabetisierung und eine minimale Grundbildung zentrale Voraussetzungen für die Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben sowie für die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und damit auch für die Herausbildung moderner Demokratien. Hinzu kam in den letzten Jahrzehnten auch eine Professionalisierung oder gar Akademisierung vieler Berufsfelder. Neben diesen und weiteren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklungen ist die Bildungsexpansion auch eine Folge bildungspolitischer Maßnahmen (Bildungspolitik).

Die vermehrte Bildungsbeteiligung wurde insb. von Frauen getragen, bei denen zunächst auch eine Berufsausbildung (Berufliche Bildung) selbstverständlicher wurde und deren Anteil inzwischen auch bei Abiturienten sowie Hoch- und Fachhochschulabschlüssen teilweise über dem der Männer liegt.

Die allgemeine Höherqualifizierung der Bevölkerung und die damit einhergehende Veränderung der Bildungsstruktur impliziert eine Bildungsmobilität zwischen den Generationen. Dies ist mit Tab. 1 veranschaulicht, die sich exemplarisch auf die Bildungsmobilität zwischen Männern der Geburtsjahrgänge 1970–85 und deren Vätern bezieht. Die Tab. ist zugleich ein Beispiel für eine Mobilitätsmatrix bzw. Mobilitätstabelle, die prinzipiell für die Betrachtung jedweder Mobilitätsprozesse – auch die von Karrieremobilität – nützlich ist.

| Abschluss des Vaters | Eigener Bildungsabschluss | ||||

| Maximal Hauptschule |

Mittlere Reife | Abitur1) (ohne Uni/FH) |

Universität/FH | Gesamt | |

| Abstromprozent | |||||

| Maximal Hauptschule | 38 | 28 | 12 | 22 | 100 |

| Mittlere Reife | 15 | 25 | 19 | 40 | 100 |

| Abitur1) (ohne Uni/FH) | 11 | 22 | 20 | 47 | 100 |

| Universität/FH | 4 | 10 | 19 | 67 | 100 |

| |

|||||

| Gesamt | 24 | 23 | 16 | 38 | 100 |

| Zustromprozent | |||||

| Maximal Hauptschule | 81 | 63 | 40 | 31 | 51 |

| Mittlere Reife | 13 | 22 | 25 | 22 | 20 |

| Abitur 1) (ohne Uni/FH) | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |

| Universität/FH | 4 | 10 | 29 | 42 | 24 |

| |

|||||

| Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1) inkl. Fachhochschulreife

Tab. 1: Westdeutsche Männer der Geburtsjahrgänge 1970 bis 1985 nach dem eigenen Bildungsabschluss und dem Bildungsabschluss des Vaters (in %)

Quelle: Sozio-ökonomisches Panel (Welle 30); zusammengestellt in Anlehnung an Klein 2016: 190 f.

Im oberen Teil der Tab. ist horizontal bzw. zeilenweise prozentuiert, und die „Gesamt“-Zeile gibt wieder, wie sich die Söhne auf die vier Bildungsgruppen verteilen: 24 % haben maximal Hauptschulabschluss und 38 % einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Im unteren Teil der Tab. ist hingegen vertikal bzw. spaltenweise prozentuiert, und die „Gesamt“-Spalte zeigt die Bildungsstruktur bei den Vätern, von denen 51 % maximal Hauptschulabschluss und nur 24 % einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss haben. Diese Veränderung der Bildungsstruktur zwischen Vätern und Söhnen spiegelt die strukturelle bzw. „erzwungene“ Aufwärtsmobilität in der Bildungshierarchie wider.

Die unterschiedliche Prozentuierungsrichtung gibt völlig unterschiedliche Information, die nicht selten verwechselt wird. In der Anordnung von Tab. 1 informieren die spaltenbezogenen Prozentuierungen – auch Zustrom- bzw. Herkunftsquoten genannt – darüber, aus welcher Herkunftsschicht sich eine Schicht rekrutiert bzw. aus welcher Herkunftsschicht die Mitglieder einer Schicht „zuströmen“. So kommen z. B. in Tab. 1 (unterer Teil) 42 % der Akademiker aus einem akademischen Elternhaus und bei 31 % hat der Vater maximal Hauptschulabschluss. Zustromquoten sind damit ein Maßstab für die Offenheit bzw. Abgeschlossenheit einer Sozialschicht. Gleichzeitig informieren Zustromquoten über die Verbreitung individueller Mobilitätserfahrung in der Gesellschaft und in den einzelnen Sozialschichten und sozialen Klassen.

Erwähnenswert ist, dass auf der Basis von Zustromquoten bzw. auf der Basis der sozialen Zusammensetzung einer Gruppe nicht selten auch Aussagen über Chancen, Chancenunterschiede und Benachteiligung (Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit) getroffen werden. In diesem Kontext steht z. B. auch eine Aufschlüsselung von Bildungsabschlüssen nach dem Bildungsniveau des Vaters wie im unteren Teil von Tab. 1. In der Tat sind auch die Zustromquoten (bzw. „Sozialprofile“ [Geißler 2002: 351]) einzelner Teilgruppen der Gesellschaft Ausdruck von Chancen, wenn man sie mit den betreffenden Quoten in der Gesamtbevölkerung vergleicht. So sind Männer, deren Väter mit maximal Hauptschulabschluss haben, unter den Akademikern deutlich seltener als in der Gesamtbevölkerung (31 % v 51 %, vgl. Tab. 1) – eine Unterrepräsentation, welche die Bildungsbenachteiligung deutlich zum Ausdruck bringt.

Hauptproblem bei dieser Herangehensweise an die Analyse von Chancenungleichheit ist jedoch, dass oft genug eine falsche Referenzgruppe herangezogen oder gar eine Referenzgruppe gar nicht explizit genannt, sondern nur diffus mitgedacht wird. Dafür gibt es viele Beispiele. Auch die (im Wissenschaftsbetrieb) viel diskutierte Frauenquote in der Professorenschaft wird oft genug als Benachteiligung von Frauen bei der Berufung von Professoren fehlinterpretiert. Die Frauenquote beschreibt jedoch das Sozialprofil – in diesem Fall das Geschlechtsprofil – einer Berufsgruppe, nicht aber die geschlechtsspezifischen Aufstiegschancen. Für einen Rückschluss auf Benachteiligung ist jedoch ein Vergleich mit der Frauenquote unter den habilitierten Bewerbern der jeweiligen Jahrgänge (was empirisch schwierig zu ermitteln ist) notwendig, während ohne Angabe einer Referenz implizit die Frauenquote in der Gesamtbevölkerung mitgedacht wird.

Zur Analyse von Mobilitätschancen bezieht man sich deshalb besser auf die horizontalen, so genannten Abstromquoten im oberen Teil von Tab. 1, mit denen unterschiedliche Mobilitätschancen direkt beziffert werden. Die Abstromquoten geben in Abhängigkeit vom Bildungsniveau des Vaters an, welcher Anteil der Söhne einen jeweiligen Bildungsabschluss erreicht (d. h. entweder auf demselben Bildungsniveau landet oder in andere Bildungsgruppen „abströmt“) und berichten somit über die Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken in einer Gesellschaft. Wie aus den Abstromquoten in Tab. 1 hervorgeht, erreichen auch Söhne von Vätern mit Abitur oder gar mit (Fach-)Hochschulabschluss z. T. nur Hauptschulabschluss (11 bzw. 4 %). In nicht unbedeutendem Ausmaß kompensieren sich daher Auf- und Abstiege gegenseitig (zirkuläre Mobilität). Dabei gilt: Je größer die zirkuläre Mobilität, desto geringer ist der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungsweg der nachwachsenden Generation. Trotzdem ist bspw. in den betreffenden Kohorten die Chance von Kindern aus einem Hauptschul-Elternhaus, einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss zu erreichen, mit 22 % deutlich niedriger als bei Akademikerkindern (67 %).

Für diese herkunftsspezifisch unterschiedlichen Bildungschancen ist eine Vielfalt sozio-kultureller und ökonomischer Faktoren verantwortlich. Im Hinblick auf sozio-kulturelle Faktoren wird die unterschiedliche Bildungsbeteiligung zum einen mit einer unterschiedlichen Nähe sozialer Schichten zu den in der Schule relevanten Werten und Bildungsanforderungen begründet, zum anderen mit der Bedeutung, die die familiären Lebensverhältnisse für die kulturellen und sozialen Ressourcen des Kindes haben. Die zunehmende Verbreitung bildungsnaher Herkunftsmilieus infolge der Bildungsexpansion gibt dabei der Bildungsexpansion eine Eigendynamik, die auch als Bildungsspirale bezeichnet wird und eventuell langfristig eine Verringerung der ungleichen Bildungschancen begünstigt.

Demgegenüber thematisieren ökonomische Erklärungsfaktoren der herkunftsabhängigen Bildungsungleichheit die materiellen Ressourcen, die für die Investition in das Humankapital notwendig sind, sowie die Ertragserwartungen der Bildungsinvestitionen. Dabei variieren zumindest die materiellen Ressourcen zwischen den sozialen Schichten, wobei aber in der Vergangenheit zahlreiche bildungspolitische Maßnahmen (Abschaffung von Schulgeld, weiterführende Schulen am Wohnort, Verlängerung der Schulpflicht, Stipendien und vieles mehr) sowie auch geringere Familiengrößen die Kosten einer weiterführenden Bildung erheblich reduziert haben.

Über die Bedeutung der Bildung für Berufsverlauf und Einkommen bestehen allerdings unterschiedliche Theorien: Die Humankapitaltheorie (beruhend auf Gary Stanley Becker) geht von einer Qualifizierung durch Bildung aus. Ihr liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Berufserfolg in erster Linie von den individuellen Ressourcen bestimmt wird. In diesem Kontext werden Bildungsabschlüsse als Investition in das Humankapital interpretiert, da eine höhere individuelle Berufsqualifikation zu höherer Arbeitsproduktivität und darauf beruhend zu höherem Einkommen führt.

Demgegenüber sehen strukturalistische Arbeitsmarkttheorien (beruhend u. a. auf Lester Carl Thurow) in dem erreichten Bildungsabschluss mehr oder weniger nur eine Selektionsfunktion für den Arbeitsmarkt. Formale Bildungszertifikate werden v. a. beim Berufseinstieg als Indikator für Lernfähigkeit und geringe Einarbeitungskosten interpretiert und dienen als Eintrittskarte in berufliche Mobilitätspfade, wohingegen die Berufsqualifikation in starkem Maße on-the-job erworben wird. Ausschlaggebend für die Arbeitsproduktivität ist aus dieser Perspektive weniger der formale Bildungsabschluss als vielmehr der Arbeitsplatz. Verantwortlich für die individuelle Statuszuweisung ist somit nicht nur die individuelle Qualifikation, sondern auch die Qualifikationsstruktur der anderen Bewerber bzw. ein Vorsprung vor den Mitkonkurrenten. Eine zunehmende Bildungsbeteiligung folgt deshalb in dieser Theorietradition auch aus der Notwendigkeit, in der Konkurrenz um Arbeitsplätze mithalten zu können. Auch dies ist ein Motor der Bildungsspirale.

Der bekannte Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Beruf bzw. Einkommen des Individuums kennt somit unterschiedliche Erklärungen. Je nachdem aber, inwieweit Humankapital oder Wettbewerbsvor- und -nachteile für den Zusammenhang ausschlaggebend sind, sind gesamtgesellschaftlich sehr unterschiedliche Folgen der Bildungsexpansion für den Wohlstand der Gesellschaft zu erwarten. Insoweit, wie mit der Bildungsexpansion eine allgemeine Höherqualifizierung der Bevölkerung stattfindet, postuliert die Humankapitaltheorie eine kollektive Wohlstandsverbesserung. Soweit hingegen Bildungszertifikate nur die Selektion bei der Besetzung beruflicher Positionen regeln, ist keine kollektive berufliche Aufwärtsmobilität und Wohlstandsverbesserung zu erwarten, wenn sich nicht auch die Positionsstruktur entspr. verändert.

Selbst die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die in Schule und Ausbildung vermittelten Kompetenzen sind keineswegs selbstredend. Eine Vergrößerung höherer Bildungsgruppen (z. B. Abiturienten) auf Kosten unterer Bildungsgruppen (z. B. Hauptschülern) bedeutet nicht automatisch eine Verbesserung der Kompetenzen im Querschnitt der Bevölkerung. Was gelegentlich übersehen wird ist ein einfacher logischer Zusammenhang: Geht man davon aus, dass es auf jeder Bildungsstufe zumindest tendenziell die begabteren Schüler sind, die eine nächsthöhere Bildungsinstitution besuchen, dann wird im Zuge der Bildungsexpansion die oberste Bildungsgruppe um tendenziell weniger Begabte erweitert und die unterste Bildungsgruppe um die vergleichsweise Begabtesten reduziert, während das Bildungspotenzial in den mittleren Bildungsinstitutionen unter Zu- und Abgängen leidet. Die logische Folge ist eine Reduzierung der Kompetenzen im Durchschnitt jedes Bildungsabschlusses. Doch wie steht es um den Durchschnitt der Bevölkerung? Dies hängt davon ab, ob der Kompositionseffekt der Vermehrung höherer Bildungsabschlüsse oder die veränderte Zusammensetzung der Klassen den Ausschlag gibt, und das Gesamtergebnis hängt nicht zuletzt davon ab, wie die tendenziell gestiegene Heterogenität in den höheren Bildungseinrichtungen und die reduzierte Heterogenität in der Hauptschule pädagogisch bewältigt werden. Für den internationalen Vergleich werden sinnigerweise nicht einzelne Bildungseinrichtungen, sondern eine Altersstufe über alle Bildungseinrichtungen hinweg untersucht, sodass mit einem alters- bzw. jahrgangsbezogenen Ländervergleich eine Evaluation des gesamten Bildungssystems inkl. der institutionellen Struktur des Bildungssystems und der Verteilung der betreffenden Schüler auf die Schultypen durchgeführt wird.

4. Berufsstruktur und Beschäftigung

Die Integration in das Beschäftigungssystem und die berufliche Stellung sind die zentralen Determinanten sozialer Ungleichheit. Die Ungleichheit im Bildungssystem ist v. a. deshalb so vielbeachtet, weil Bildung eine wichtige Voraussetzung für die Integration in das Erwerbsleben und für die Erlangung beruflicher Positionen darstellt. Die Erwerbstätigkeit – die eigene wie die von Angehörigen – ist hingegen für den weitaus größten Teil der Bevölkerung nicht nur die wichtigste Basis materiellen Wohlstands (auch sozialstaatliche Transferleistungen hängen z. T. von der vorherigen Erwerbstätigkeit ab), sondern auch die weiteren Lebensbedingungen werden von der (Nicht-)Integration in das Beschäftigungssystem und von dem ausgeübten Beruf nachhaltig geprägt. Dabei ist das Beschäftigungssystem für die soziale Ungleichheit in zweierlei Weise bedeutsam: zum einen hinsichtlich der beruflichen Stellung, zum anderen hinsichtlich der Integration in das Erwerbssystem.

In der Berufsstruktur hat seit Beginn der Industrialisierung (Industrialisierung, Industrielle Revolution) eine sukzessive Verschiebung von der Arbeiter- zur Angestelltenschaft stattgefunden. Diese beruht zum einen auf einer Verschiebung der Positionsstruktur von der Landwirtschaft (dem primären Sektor) über den industriellen zum Dienstleistungssektor (Tertiarisierungsprozess). Stark abgenommen haben zuerst die Beschäftigtenzahlen in der Landwirtschaft und inzwischen auch in der hochautomatisierten großindustriellen Produktion. Hinzu kommt die steigende Professionalisierung vieler Berufsfelder.

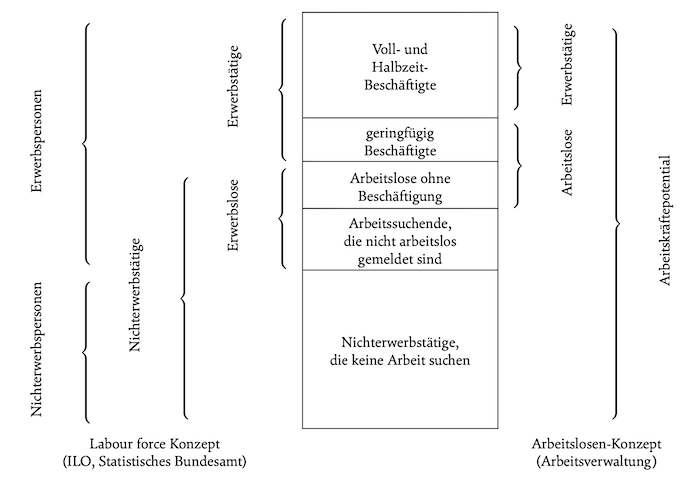

Hinsichtlich der Integration in das Erwerbssystem sind unterschiedliche Kategorisierungen des Erwerbsstatus verbreitet: die des StBA und die der Arbeitsverwaltung. Die international gebräuchliche und hierzulande vom StBA realisierte ILO-Klassifikation (labour force-Konzept) ist in Abb. 1 (Sp. 395) dargestellt und der Begriffssystematik der deutschen Arbeitsverwaltung gegenübergestellt.

Das labour force-Konzept unterscheidet zwischen Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen, wobei die Erwerbspersonen die Erwerbstätigen und die Erwerbslosen umfassen. Gleichzeitig wird zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen unterschieden, wobei die Erwerbslosen zwar zu den Nichterwerbstätigen, aber dennoch zu den Erwerbspersonen zählen. Die Kategorisierung hängt somit im Detail davon ab, wie die Erwerbslosen auf der einen Seite von den Erwerbstätigen und auf der anderen Seite von den Nichterwerbspersonen abgegrenzt sind. Im Hinblick auf die Abgrenzung gegenüber der Erwerbstätigkeit macht sich Erwerbslosigkeit daran fest, dass der Betreffende nicht (d. h. weniger als eine Stunde pro Woche) arbeitet. Im Hinblick auf die Abgrenzung gegenüber den Nichterwerbspersonen ist Erwerbslosigkeit definiert durch

a) aktive Arbeitssuche in den zurückliegenden vier Wochen und durch

b) sofortige Verfügbarkeit für eine Beschäftigung innerhalb von zwei Wochen.

Die Erwerbslosenquote gibt den Anteil der Erwerbslosen an allen Erwerbspersonen an.

Im Unterschied zur Erwerbslosigkeit ist Arbeitslosigkeit auch mit einer Beschäftigung mit weniger als 15 Stunden pro Woche vereinbar (vgl. Abb. 1). Auf der anderen Seite – in Abgrenzung zur Nichterwerbstätigkeit – zählen als arbeitslos nur diejenigen, die arbeitslos gemeldet sind und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Summa summarum existieren im Jahr 2014 2,8 Mio. Arbeitslose und 2,1 Mio. Erwerbslose. Natürlich haben Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit eine hohe Überschneidung, die aber stark zurückgegangen ist. Bezogen auf das Jahr 2014 gilt nur die Hälfte der Arbeitslosen auch als erwerbslos und nur zwei Drittel der Erwerbslosen sind arbeitslos.

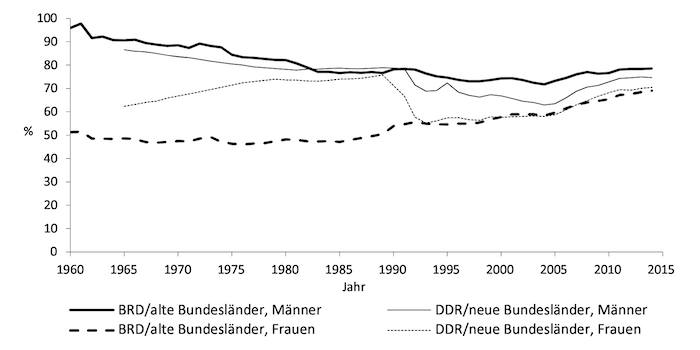

Die wichtigsten Größen der Beschäftigungsentwicklung sind die Erwerbstätigen und die Arbeits- respektive Erwerbslosen. Abb. 2 (Sp. 397) bezieht sich zunächst auf die Erwerbstätigkeit. Während die Erwerbstätigenquote von Männern seit den 1950er Jahren leicht abgenommen hat, ist die von Frauen gestiegen, wobei sich aber in der DDR bzw. in den neuen Bundesländern die Erwerbstätigenquote von Frauen nach 1990 auf das westdeutsche Niveau reduziert hat und die von Männern wegen der zunächst hohen Arbeitslosigkeit zeitweilig deutlich unter das westdeutsche Niveau gefallen war. Inzwischen hat die Erwerbstätigenquote von Frauen fast das Niveau der Männer erreicht.

Verantwortlich für die allgemein rückläufige Erwerbstätigenquote von Männern sind drei Faktoren: die Verlängerung der Schul- und Ausbildungszeiten, der zeitweilig frühere Übergang in den Ruhestand und bis etwa 2005 die langfristige Zunahme der Arbeitslosigkeit. Die Frauenerwerbstätigkeit hat hingegen trotz dieser drei Faktoren stetig zugenommen. Verantwortlich hierfür ist nicht nur der Rückgang der Fertilität, sondern die Zunahme steht auch in Zusammenhang insb. mit höheren Ausbildungsabschlüssen und mit der Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft – die gestiegene Frauenerwerbsbeteiligung ist deshalb auch bei Müttern zu beobachten.

Abb. 1: Arbeitsmarkt und Beschäftigung – Begriffsystematik

Quelle: Klein 2016: 222

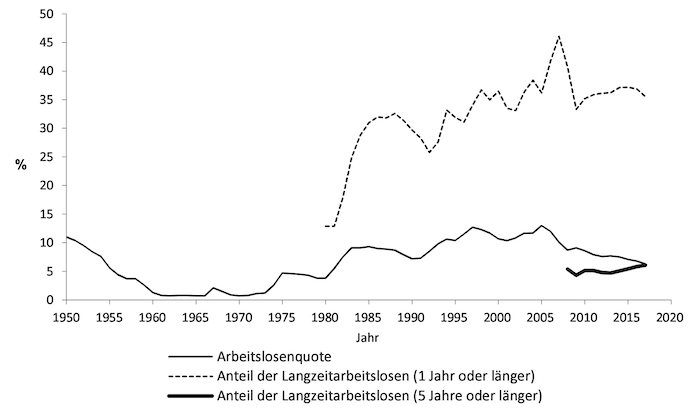

Abb. 3 (Sp. 397) zeigt schließlich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und die der Langzeitarbeitslosigkeit. Die hohe Arbeitslosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg – bedingt durch Kriegszerstörung und Zuwanderung – ist während der 1950er Jahre im Zusammenhang mit der prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung stark gesunken und blieb bis Mitte der 1970er Jahre auf einem historisch niedrigen Niveau von zumeist unter 1 %. Die Wiederanstiege Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre erklären sich mit wirtschaftlichen Rezessionen und Anfang der 80er Jahre auch mit geburtenstarken Jahrgängen, die in dieser Zeit auf den Arbeitsmarkt drangen und zu einem Anstieg v. a. der Jugendarbeitslosigkeit geführt haben. Der Anstieg in den 90er Jahren beruht auf den Transformationsprozessen in den neuen Bundesländern nach der Wende.

Ein sozialpolitisch vieldiskutiertes Thema ist die Arbeitslosigkeitsdauer, denn lange andauernde Arbeitslosigkeit hat natürlich bes. nachhaltigen Einfluss auf die Lebenslage der Betroffenen. Seit 2008 ist auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen statistisch in Zeitreihen erfasst und in Abb. 3 wiedergegeben. Zu sehen ist ein deutlicher Anstieg. Ein „beliebter“ Trugschluss ist allerdings, einen Anstieg als Verschlechterung der Beschäftigungsaussichten, als Versagen der Regierung oder ähnlich zu interpretieren. Das Gegenteil ist der Fall. Denn bei den meisten Angaben zur Arbeitslosigkeitsdauer handelt es sich nämlich nicht um die Dauer bis zur Wiederbeschäftigung, sondern um die zurückliegende Dauer der Arbeitslosigkeit unter den aktuell Arbeitslosen. Wie aus Abb. 3 zu entnehmen hat aber parallel zum „Anstieg“ der Arbeitslosigkeitsdauer die Arbeitslosenquote abgenommen. Und dies hängt unmittelbar miteinander zusammen, denn bei den Arbeitslosen, die wieder Arbeit finden, handelt es sich tendenziell um diejenigen mit den vergleichsweise besten Wiederbeschäftigungschancen und noch kurzer Arbeitslosigkeit – zurück bleiben diejenigen, die schon vergleichsweise länger arbeitslos sind, sodass natürlich die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer und der Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den nach wie vor Arbeitslosen ansteigt. Niemand wünscht sich, dass die „Arbeitslosigkeitsdauer“ abnimmt, was nämlich i. d. R. bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt und nun unter den Arbeitslosen viele mit noch ganz kurzer Arbeitslosigkeit sind.

Abb 2: Die Erwerbstätigenquote (im Alter von 15 bis 65 Jahren, bis 2004 nach dem Arbeitslosenkonzept [Arbeitsverwaltung], ab 2005 nach dem ILO-Konzept) seit 1960 nach Geschlecht und GebietszugehörigkeitQuellen: Statistisches Bundesamt (verschiedene Jahrgänge des Statistischen Jahrbuchs für die Bundesrepublik Deutschland); Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (verschiedene Jahrgänge des Statistischen Jahrbuchs der DDR); eigene Berechnungen (zusammengestellt aus Klein 2016: 225)

Abb. 3: Die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in der Nachkriegszeit

Quelle: Zusammenstellung in Anlehnung an Klein 2016: 225, 227

Längst ist jedoch die strikte Zweiteilung des Arbeitsmarkts in Erwerbstätige und Arbeitslose obsolet geworden, denn eine wachsende Gruppe von „Beschäftigten“ ist nur in Teilzeit beschäftigt oder gar nur „geringfügig“, nur befristet und/oder nur in Zeit- bzw. Leiharbeit – verbunden mit geringer Entlohnung und schlechter sozialer Absicherung. Diese sogenannten Atypischen Beschäftigungsverhältnisse machen im Jahr 2017 fast ein Viertel (23,1 %) der abhängig Beschäftigten aus (bei Frauen 33,0 %, bei Männern 13,9 %). Unter den Atypisch Beschäftigten sind die Teilzeitbeschäftigten mit 62 % die größte Gruppe, hierauf folgen mit 33,0 % die befristet Beschäftigten und mit 28,2 % die Geringfügig Beschäftigten. Der kleinste Teil mit 12,1 % sind die Zeitarbeitnehmer.

5. Wohlstand und Armut

Die Verteilung von Wohlstand und Armut hängen in starkem Maße ab von Bildung und Beschäftigung wie auch von demographischen Strukturen: Geburtenentwicklung, Haushaltsstrukturen u. a. mehr (Demographie). Auch für die Beschreibung der Verteilung von Wohlstand sind einige Erläuterungen nötig. Denn die Armutsquote und viele andere Angaben zu Wohlstand und Armut sagen nichts aus, wenn man nicht reflektiert, wie sie jeweils berechnet wurden. Und hierbei gibt es viele sinnvolle Möglichkeiten mit jedoch unterschiedlicher Aussage.

Zu den wichtigsten Wohlstandsindikatoren zählen Einkommen und Vermögen. Meistbeachtet (auch aufgrund der besseren Datenverfügbarkeit) sind allerdings Einkommen und Einkommensunterschiede. Zu den wichtigsten Einkommensquellen gehört das Markteinkommen, v. a. aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit. Die Verteilung der Markteinkommen wird auch als primäre oder als Brutto-Einkommensverteilung bezeichnet. Nach Abzug von (direkten) Steuern und Sozialabgaben und nach Hinzufügung von sozialen und privaten Transferleistungen resultiert daraus die Verteilung des Nettoeinkommens, die sogenannte sekundäre Einkommensverteilung. Die primäre Einkommensverteilung rekurriert auf den Entstehungszusammenhang sozialer Ungleichheit im Produktionsprozess, und der Vergleich zwischen primärer und sekundärer Einkommensverteilung beleuchtet das Ausmaß sozialer Umverteilung.

Von großer Bedeutung ist außerdem die „familiäre“ Umverteilung im Haushalt (Haushalt, privater). Ausschlaggebend für den individuellen Wohlstand ist nicht das individuelle Einkommen, sondern die individuelle Partizipation am Haushaltsnettoeinkommen. Dabei hängt der individuelle Wohlstand nicht nur davon ab, welche Ressourcen im Haushalt zusammenfließen, sondern auch davon, welcher Bedarf – insb. welche Personenzahl – den Ressourcen des Haushalts gegenübersteht. Zu berücksichtigen sind zudem die Einsparungsmöglichkeiten (economies of scale), die in größeren Haushalten durch gemeinsames Wirtschaften entstehen, nämlich

a) durch breitere Verteilung von Fixkosten (z. B. die gemeinsame Nutzung von Bad und Küche in der Wohnung, Einsparungen beim täglichen Einkauf und der Nahrungszubereitung, ggf. gemeinsame Nutzung eines Autos usw.),

b) durch geringere, in der Unteilbarkeit mancher Konsumgüter angelegte Überschusskapazitäten (z. B. bei einer Gefriertruhe) sowie

c) durch Güter, die in den Grenzen des gemeinsamen Haushalts den Charakter öffentlicher Güter haben, weil sie von mehreren parallel konsumiert werden können, ohne dass sich deren Konsum gegenseitig beeinträchtigt (Beispiele sind Licht, Heizung usw.).

Hinzu kommen Bedarfsunterschiede zwischen den Individuen, v. a. zwischen Kindern und Erwachsenen.

Die Einkommensrelationen, die zwischen Haushalten mit unterschiedlichem Bedarf bestehen müssten, damit deren Haushaltsmitglieder auf demselben bzw. einem äquivalenten Wohlstandsniveau leben, finden in so genannten Äquivalenzskalen Ausdruck. Die Relation zwischen einem Ein- und einem Zweipersonenhaushalt ist bspw. 1:1,5, sofern zwei Personen im Haushalt für denselben Pro-Kopf-Konsum unter Berücksichtigung der genannten Einsparungen nur das 1,5-fache Einkommen benötigen. Dividiert man das Nettohaushaltseinkommen durch die Summe der Bedarfsgewichte, erhält man ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, das sogenannte Äquivalenzeinkommen.

Da die Skalenvorteile in verschiedenen Lebensbereichen recht unterschiedlich ausfallen und in ihrer Gesamtheit somit vom Lebensstil abhängen und da die Unterschiede des Bedarfs auch von anderweitigen individuellen Lebensumständen (Erwerbstätigkeit, Gesundheitszustand usw.) beeinflusst werden, ist die empirische Ermittlung wohlstandsäquivalenter Einkommensrelationen keineswegs einfach. Gebräuchlich sind Skalen, die entweder von der OECD vorgeschlagen wurden oder sozialstaatlichen Regelungen entnommen sind – z. B. in Deutschland den Leistungsabstufungen, die für Arbeitslosengeld II (bzw. umgangssprachlich „Hartz IV“) und für Sozialhilfe gelten. Je nach zugrunde liegender Äquivalenzskala ergeben sich sehr drastische Unterschiede dessen, was als wohlstandsäquivalentes Haushaltseinkommen anzusehen ist. Dabei hat die bei empirischen Analysen zugrunde gelegte Äquivalenzskala nachhaltige Auswirkungen auf die Verteilung und die sozialen Unterschiede von Wohlstand und Armut in der Gesellschaft. So fällt bspw. Kinderarmut sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wie der wohlstandsäquivalente Bedarf von Kindern veranschlagt wird.

Erst recht hängt eine Armutsquote davon ab, bei welchem Einkommen die Armutsgrenze gezogen ist. Viele Studien verwenden eine Armutsgrenze bei 50 oder 60 % des Durchschnittsäquivalenzeinkommens (arithmetisches Mittel oder Median). Dabei kann je nachdem die Armutsquote 18,7 % betragen oder nur 6,2 %. Die Dramatisierung oder Bagatellisierung eines einzelnen Werts ist daher nichtssagend ohne Reflexion der zugrundeliegenden Berechnung. Um die Auswirkungen der letztlich willkürlichen Armutsgrenze, der Äquivalenzskala und weiterer Analyseentscheidungen auf Umfang und Struktur der Armut einzuschätzen, empfiehlt es sich vielmehr, die Ergebnisse alternativer Berechnungsmethoden parallel zu betrachten. Ebenfalls erkenntnisträchtig ist ein Vergleich von Armutsquoten zwischen verschiedenen Zeitpunkten oder Sozialgruppen (die natürlich auf je dieselbe Weise berechnet sein sollte), wenn dabei die zeitlichen und sozialgruppenbezogenen Unterschiede im Vordergrund stehen und das Niveau nicht überinterpretiert wird.

Will man die Einkommensungleichheit über das gesamte Einkommensspektrum betrachten, geschieht dies oft mittels einer Perzentildarstellung. Diese beruht auf einer Einteilung der Bevölkerung in gleich große Teile (Perzentile), sortiert nach der Höhe des Einkommens. Häufig anzutreffen ist eine Einteilung in zehn Teile (Dezile). In diesem Fall ist im untersten Dezil das Bevölkerungszehntel mit den geringsten Einkommen, im nächsten Dezil das mit den nächstgeringsten Einkommen usw. Das oberste Dezil enthält dementsprechend das Bevölkerungszehntel mit den höchsten Einkommen. Gibt man zusätzlich an, welcher Anteil des Volkseinkommens in den einzelnen Dezilen zusammenkommt, so erhält man eine Darstellung der Ungleichverteilung, wie sie aus Tab. 2 hervorgeht.

| Nettovermögen | Nettoäquivalenzeinkommen | |

| 2012 | 2014 | |

| 1. Dezil | -1,2 | 3,4 |

| 2. Dezil | 0,0 | 5,1 |

| 3. Dezil | 0,1 | 6,3 |

| 4. Dezil | 0,5 | 7,3 |

| 5. Dezil | 1,5 | 8,3 |

| 6. Dezil | 3,6 | 9,3 |

| 7. Dezil | 7,1 | 10,5 |

| 8. Dezil | 11,9 | 12,1 |

| 9. Dezil | 19,1 | 14,6 |

| 10. Dezil | 57,3 | 23,1 |

Tab. 2: Verteilung des individuellen Nettoäquivalenzeinkommens2) und des Nettovermögens auf Bevölkerungsdezile (in % des Gesamtnettoäquivalenzeinkommens bzw. des Gesamtnettovermögens)

2) inklusive des Mietwerts selbstgenutzten Wohneigentum

Quelle: Fünfter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2017): 504, 509

Wie Tab. 2 zu entnehmen, bezog das einkommensärmste Zehntel der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2014 zusammen nur 3,4 % des gesamten Nettoäquivalenzeinkommens, das reichste Zehntel hingegen insgesamt 23,1 %. Typischerweise ist exakt der Übergang vom 6. zum 7. Dezil in vielen Ländern mit einem Überschreiten der 10 %-Grenze verbunden, bei der ein Bevölkerungszehntel gerade zu einem Zehntel am gesellschaftlichen Wohlstand teilhat. Eine 10 %-Teilhabe in allen Dezilen würde Gleichverteilung bedeuten.

Die in Tab. 2 beschriebenen Perzentilinformationen lassen sich auch zur Berechnung stärker zusammengefasster Maßzahlen heranziehen. Ein Ungleichheitsindikator ist bspw. die Relation, die zwischen dem Einkommen des obersten Perzentils zu dem des untersten besteht. Bezogen auf die in Tab. 2 wiedergegebenen Werte ist das Einkommen des obersten Dezils um das (23,1/3,4 =) 6,8-fache höher als das des untersten!

Neben dem Einkommen ist der Wohlstand durch das Vermögen bestimmt. Während dem Einkommen eine gewisse Regelmäßigkeit unterliegt, spricht man bei einem einmaligen Ressourcenbezug von einem Vermögenstransfer. Der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögenstransfers ist allerdings unter dem Aspekt der Wohlstandsverteilung durchaus fließend: So unterliegt auch das Einkommen gewissen Schwankungen, die sich als Einkommensmobilität begreifen lassen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass Vermögen die Grundlage des Vermögenseinkommens darstellt und umgekehrt die Vermögensbildung auch auf dem Ansparen von Einkommen basiert.

Zum Vermögen gehören Geld- und Sachvermögen (d. h. insb. Immobilien und Betriebsvermögen). Obwohl das Vermögen den Ressourcen zugerechnet wird, haben einige Vermögensarten – nämlich das Gebrauchsvermögen (z. B. ein teures Auto) und das selbst genutzte Wohneigentum – auch einen Konsumwert, weshalb in empirischen Untersuchungen der Mietwert selbstgenutzten Wohneigentums gelegentlich zum Einkommen gerechnet wird.

Das private Nettovermögen ist wesentlich ungleicher verteilt als das Nettoäquivalenzeinkommen: Im Jahr 2014 verfügt das oberste Dezil über 57,3 % des Netto-Gesamtvermögens, die obere Hälfte sogar gut über 99 %, und die gesamte untere Hälfte besitzt zusammen nur knapp 1 % (siehe Tab. 2).

Das durchschnittliche Nettovermögen (d. h. das Bruttovermögen abzüglich von Schulden) belief sich 2014 auf 214 500 Euro je Haushalt. Die deutlich größte Komponente ist das Immobilienvermögen, und die Vermögensverteilung wird deshalb stark von der des Immobilienvermögens geprägt. Deutlich geringere Bedeutung hat das Finanzvermögen. Sachvermögen ohne die Immobilien spielt überhaupt nur im obersten Dezil der Vermögensverteilung eine größere Rolle, nämlich in Form von Betriebsvermögen an einem selbstgeführten Betrieb.

Betrachtet man Einkommen und Vermögen im EU-Vergleich haben deutsche Haushalte ein durchschnittlich hohes Bruttoeinkommen – hinter Luxemburg, Belgien, Niederlande und Finnland, aber vor z. B. Frankreich, Spanien und Italien. Jedoch hat Deutschland mit rund 50 % der Arbeitskosten inzwischen die höchste Abgabenlast durch Steuern und Sozialabgaben – selbst im Vergleich mit allen OECD-Staaten. Weit überdurchschnittlich sind die Abgaben in Deutschland auch gerade bei Geringverdienern und Alleinerziehenden.

Im Unterschied zu dem tendenziell hohen (Brutto-)Einkommen ist das Privatvermögen der Deutschen erstaunlich gering – große Aufmerksamkeit hat z. B. erfahren, dass das durchschnittliche Haushalts-Nettovermögen (Median) in Spanien, Italien und anderen Ländern, die wirtschaftlich schlechter aufgestellt wahrgenommen werden als Deutschland, mehr als dreimal so hoch ist wie hierzulande.

Literatur

D. Baron/P. Hill: Atypische Beschäftigung und ihre sozialen Konsequenzen, 2018 • OECD: Taxing Wages 2018 (2018), URL: http://dx.doi.org/10.1787/tax_wages-2018-en (abger.: 17.2.2021) • StBA: Atypische Beschäftigung (2018), URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellenArbeitskraefteerhebung/AtypKernerwerbErwerbsformZR.html (abger.: 30.8.2018) • Deutsche Bundesbank: Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland. Ergebnisse der Vermögensbefragung 2014, 2016 • European Central Bank: The Household Finance and Consumption Survey. Results From the Second Wave, 2016 • T. Klein: Sozialstrukturanalyse. Eine Einführung, 2016 • OECD: PISA 2015 Ergebnisse. Exzellenz und Chancengerechtigkeit in der Bildung (2016), URL: http://www.oecd.org/education/pisa-2015-ergebnisse-band-i-9789264267879-de.htm (abger.: 17.2.2021) • European Central Bank: The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey-results From the First Wave, 2013 • R. Becker/A. Hecken: Studium oder Berufsausbildung? Eine empirische Überprüfung der Modelle zur Erklärung von Bildungsentscheidungen von Esser sowie Breen und Goldthrope, in: ZfS 36/2 (2007), 100–117 • B. Keller/H. Seifert: Atypische Beschäftigung, 2007 • J. Baumert/G. Schürmer: Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb im internationalen Vergleich, in: J. Baumert u. a. (Hg.): PISA 2000. Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, 2002, 159–202 • R. Geißler: Die Sozialstruktur Deutschlands, 2002 • P. Bourdieu: Cultural Reproduction and Social Reproduction, in: J. Karabel/A. Halsey (Hg.): Power and Ideology in Education, 1977, 487–510 • L. Thurow: Generating Inequality, 1975 • R. Boudon: Education, Opportunity, and Social Inequality, 1974 • G. Becker: Human Capital, 1964.

Empfohlene Zitierweise

T. Klein: Sozialstruktur, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Sozialstruktur (abgerufen: 16.04.2025)