Einkommen

1. Einzelwirtschaftliche Betrachtung

1.1 Einkommen und Einkommensbezieher

Unter E. werden die Mittel verstanden, die einer Person, einer Gruppe oder einem Unternehmen zur Verfügung stehen, um in einem bestimmten Zeitraum Ziele zu verfolgen. E. ist folglich immer eine Zeitraumgröße, die sich auf eine bestimmte Periode bezieht. Es stellen sich damit Probleme der zeitlichen Zuordnung, der sachlichen Abgrenzung und schließlich der Zurechnung zu E.s-Beziehern.

Als Periode werden meist der Monat oder das Jahr als zeitlicher Rahmen gewählt. Die Zuordnung zu einer Periode erfolgt nach dem Zeitpunkt der Entstehung einer Forderung. Bei Untersuchungen zur E.s-Verteilung von im Lebenslauf stark schwankenden E. (z. B. Ausbildungszeiten) kann auch das Lebens-E. die sinnvolle Bezugsgröße sein, während für Bereiche mit starkem klimatisch bedingten (Landwirtschaft und Fremdenverkehr) oder konjunkturellen Einfluss eine Betrachtung über mehrere Jahre als angemessen erscheint.

Die Unterscheidung zwischen Brutto- und Netto-E. spricht die Differenz an, die durch die direkte Besteuerung entsteht. Für den Vergleich der E. im Zeitablauf (Längsschnittbetrachtung) wird zwischen Nominal- und Real-E. unterschieden. Berücksichtigung findet dabei, dass ein Teil der nominalen Entwicklung durch Preisänderungen bedingt ist. Für die Preisbereinigung wurde ein Verbraucherpreisindex der Lebenshaltungskosten entwickelt. Diesem allgemein meist verwendeten Preisindex liegt ein bzgl. der Warenzusammensetzung regelmäßig aktualisierter, repräsentativer Warenkorb der Haushalte zugrunde. Die Preise eines Warenkorbes im Basisjahr als 100 % zugrunde gelegt, bilden dann für die kommenden Jahre als Index die Preisentwicklung in Bezug auf dieses Basisjahr ab. Je nach Bedarfsstruktur wurden auch unterschiedliche Indices entwickelt, da Haushalte je nach Zusammensetzung verschiedene Bedürfnisse (Bedürfnis) haben (z. B.: Rentner, Alleinstehende) und sich deren repräsentative Warenkörbe in ihrer Zusammensetzung unterscheiden.

Bei den Löhnen (Lohn) ist zwischen dem Tariflohn und dem Effektivlohn zu unterscheiden. Als Tariflohn bezeichnet man den Lohn, der sich als Mindestlohn in Tarifverhandlungen bildet. Auf seiner Basis führen Überstundenvergütungen und sonstige Zuschläge, die die Anpassung an die jeweilige Wirtschaftlage ermöglichen, zum Effektivlohn, der in der Hochkonjunktur erheblich über dem Tariflohn liegen kann. Die Differenz zwischen Tarif- und Effektivlohn wird Lohnspanne bzw. Lohndrift genannt.

Für Querschnittsbetrachtungen von E. im internationalen Vergleich bleiben aktuelle Wechselkurse (Wechselkurs) ungeeignet, da diese stark durch Geschehnisse der Finanzmärkte bestimmt sind. Es muss demzufolge eine Umrechnung über Kaufkraftparitäten erfolgen. Dabei wird ein Wechselkurs für die Umrechnung verwendet, der sich über den Preis vergleichbarer Warenkörbe ergibt. Problematisch bleibt dies dann, wenn sich repräsentative Warenkörbe zwischen Ländern aus traditionellen oder religiösen Gründen deutlich unterscheiden.

Bei der sachlichen Abgrenzung stellen sich Fragen, ob Begünstigungen (Kantinenessen, Nutzung von Dienstwohnungen und Sportanlagen, Werbegeschenke) in Rechnung zu stellen sind. Die Ermittlungen im Rahmen der VGR berücksichtigen Leistungen im Haushalt mit Ausnahme im Sektor Landwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft) nicht. Den E. der Unselbständigen werden die Versicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) zugerechnet.

Wenn E. durch die Nutzung von Vermögen entstehen, sind produktionsbedingte Wertminderungen (Abschreibungen) einzubeziehen, während im Allgemeinen die Berücksichtigung von Wertsteigerungen des Vermögens an Bewertungsproblemen scheitert.

Für internationale Vergleiche stellen sich weitere Schwierigkeiten. Je nach dem Wirtschaftsstil von Volkswirtschaften spielt die sogenannte Schattenwirtschaft (legal als Nachbarschaftshilfe oder illegal z. B. aus dem Drogenhandel) eine unterschiedlich große Rolle, und bei Entwicklungsländern erhält die Selbstversorgung große Bedeutung. Dies gilt auch für den Fall, dass in sozialistischen Ländern das Preissystem durch Vergünstigungen bei Gütern des lebensnotwendigen Bedarfs einen verteilungspolitischen Zweck verfolgt. Ferner unterscheidet sich international der Anspruch auf staatliche Leistungen (z. B.: Befreiung von Schulgeld und von Studiengebühren, sozialer Wohnungsbau), die im Falle sozialer Leistungen auch Bedeutung erhalten, wenn sie nicht in Anspruch genommen werden, weil ihr Bestehen entsprechende Rücklagenbildungen nicht erforderlich macht. All diese Fragen, wie und inwieweit diese Gesichtspunkte bewertet und berücksichtigt werden sollen, sind insb. für internationale Vergleiche von bes. Bedeutung.

Richtet sich das Interesse einer Betrachtung auf die Entstehung des E.s, so wird das E. dem einzelnen E.s-Bezieher zugerechnet. Dabei erfolgt die Unterscheidung zwischen kontraktbestimmten E. (Faktor-E. und Übertragungen aufgrund rechtlicher Ansprüche) und Residual-E., die als Differenz zwischen Erlösen und Kosten als Gewinn im Wirtschaftsprozess anfallen. Die als Unternehmens-E. zu bezeichnenden E. gesondert zu betrachten, erhält Bedeutung, wenn es um deren Entwicklungsmöglichkeiten oder ihre Besteuerung (z. B. Fragen von Körperschaft- und Erbschaftsteuer) geht.

Die E.s-Statistik unterscheidet vier Kategorien. Zu den E. aus unselbständiger Tätigkeit werden Löhne (Lohn), Gehälter und Beamtenbezüge zusammengefasst. Die E. aus Unternehmertätigkeit in der zweiten Kategorie umfassen nach der Abgrenzung der VGR auch die E. der freien Berufe (Freie Berufe) sowie die aus der Vermietung nichtlandwirtschaftlicher Gebäude erzielten E. Wenn allerdings diese E. unter dem Begriff Gewinn zusammengefasst werden, handelt es sich nicht mehr um Gewinn verstanden als Residual-E. Die E. aus unselbständiger und unternehmerischer Tätigkeit zusammen werden als Erwerbs-E. bezeichnet. Als dritte Kategorie fasst das System der VGR die sogenannten fundierten E. zusammen, die als Vermögens- bzw. Besitz-E. nicht immer klar von den E. aus Unternehmertätigkeit zu trennen sind. Dabei werden die E. aus Vermietung landwirtschaftlicher Gebäude, Vermietung und Verpachtung, Zinsen (Zins), Dividenden und Beteiligungserträgen zusammengefasst. Die vierte Gruppe bilden die als Transfer-E. bezeichneten E. aus staatlichen und privaten Übertragungen.

Den verschiedenen E.s-Kategorien können nicht durchgehend eindeutig unterschiedlichen Individuen zugeordnet werden. Der Sachverhalt, dass Personen E. aus verschiedenen Kategorien erhalten, wird als Querverteilung bezeichnet.

Interessieren Fragen der Versorgung, so erscheint das Haushalts-E. als sinnvolle Größe. Beim verfügbaren Haushalts-E. werden vom Brutto-E. des Haushalts die Steuern (Steuer), Sozialversicherungsbeiträge, regelmäßige Vermögensteuern (Vermögensteuer) und periodisch zu leistende Zahlungen (z. B. Unterhaltszahlungen) abgezogen. Letztere werden dem Brutto-E. des empfangenden Haushalts zugerechnet. Wesentlicher Teil des E.s sind die Einkünfte von Haushaltsmitgliedern über 16 Jahren, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträge, Familienleistungen (Kindergeld, Wohnungsbeihilfen), Sozialhilfe, Sozialgeld und bedarfsorientierte Grundsicherung.

Auf dieser Grundlage kann ein Nettoäquivalenz-E. als fiktive Größe ermittelt werden, um das Wohlstandsniveau von Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung vergleichbar zu machen. Dabei erfolgt für die einzelnen Personen eines Haushaltes eine unterschiedliche Gewichtung. Während eine Person mit dem Gewicht 1,0 beachtet wird, erhalten alle anderen Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren ein Bedarfsgewicht von 0,5 und Mitglieder mit 14 Jahren ein Gewicht von 0,3. Damit soll erreicht werden, dass die Vorteile der Ausstattung größerer Haushalte mit Gütern, die nur einmal im Haushalt vorhanden sein müssen (Herde, Waschmaschinen usw.) im Vergleich z. B. zu Einpersonenhaushalten Berücksichtigung finden.

1.2 Armutsgefährdung und Armutslücke

Das Nettoäquivalenz-E. bildet die zentrale Größe für Messungen zum Problem Armut. Als Mittelwert wird dabei der Median der E. gewählt, der als ein Mittelwert der Lage die Gesamtheit nach ihren Merkmalswerten in zwei Hälften trennt. Abgesehen vom Merkmalswert selbst liegen also 50 % unter und 50 % über diesem Wert. Als Schwellenwert für die Armutsgefährdung hat man sich in der nationalen und europäischen Sozialpolitik auf die Höhe von 60 % des Median des Äquivalenz-E.s geeinigt.

2010 waren nach Zahlung staatlicher Sozialleistungen bei einem Schwellenwert von 952 Euro 15,8 % der Bevölkerung armutsgefährdet. Im Rahmen von Armutsanalysen spielt auch der Begriff der Gefährdungslücke eine wesentliche Rolle. Mit diesem bezeichnet man das Ausmaß, wie weit der Median der E. der Armutsgefährdeten vom Schwellenwert abweicht. Diese Armutslücke wird meist als Prozentsatz angegeben, um den dieser Medianwert vom Schwellenwert abweicht. Er lag 2010 bei 21,4 %, d. h. das Median-E. der Armutsgefährdeten lag bei 784 Euro.

2. Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

2.1 Volkseinkommen und Sozialproduktbegriffe

Im BIP sind alle Waren und Dienstleistungen zusammengefasst, welche im Inland produziert werden, abzüglich der als Vorleistungen betrachteten Importe. Sie werden mit Marktpreisen bewertet. Eine Ausnahme bilden die Leistungen des Staates, die im Allgemeinen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Ihre Bewertung im BIP erfolgt zu Kostenpreisen. Das BIP Deutschlands betrug im Jahre 2014 2 915,7 Mrd. Euro.

Das Bruttonational-E., früher als BSP bezeichnet, kann als Inländerprodukt bezeichnet werden, wobei als Inländer diejenigen Personen aufgefasst werden, die ihren dauerhaften Wohnsitz im Inland haben. Dementsprechend werden vom BIP ausgehend diesem die E. von Inländern im Ausland (Primär-E. aus der übrigen Welt) zugeschlagen und die Leistungen von Ausländern im Inland (Primär-E. an die übrige Welt) abgezogen. Das BSP unterscheidet sich im Wert für Deutschland nur wenig vom BIP und wird für das Jahr 2014 mit 2 982,4 Mrd. Euro ausgewiesen.

Sollen diese Größen jedoch die Leistung der Volkswirtschaft zum Ausdruck bringen, so müssen die nutzungsbedingten Wertminderungen des Produktionskapitals als Abschreibungen in Rechnung gestellt werden. Da diese im Jahr 2014 517,8 Mrd. Euro ausmachten, ergibt sich ein Wert von 2 464,7 für das Nettonational-E. 2014.

Werden von diesem Wert das Ausmaß der indirekten Steuern (Steuer) (Produktions- und Importabgaben an den Staat; 2012: 314,0 Mrd. Euro) subtrahiert und die Subventionen (Subvention) des Staates (2012: 25,5 Mrd. Euro) hinzugezählt, so ergibt sich das Volks-E. für das Jahr 2012 mit 2 176,2 Mrd. Euro.

Für einen Zeitreihenvergleich müssen diese nominalen Werte mit einem Preisindex deflationiert werden, um die reale Entwicklung im Zeitablauf verfolgen zu können. Dies gilt v. a. für die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Wachstumsraten. Wenn also dargestellt wird, dass das BIP nach einer Abnahme um 5,1 % im Jahre 2009 in den Folgejahren bis 2012 um 4,2 %, 3,0 % und 0,7 % zugenommen hat, so sind damit die mit einem Preisindex bereinigten realen Werte gemeint.

2.2 Volkseinkommen als Wohlstandsindikator

Sozialprodukt und Volks-E., meist umgerechnet in eine Pro-Kopf-Größe, werden auch als Wohlstandsindikatoren verwendet, wobei bei Querschnittsbetrachtungen im Ländervergleich eine Umrechnung mit Kaufkraftparitäten erfolgen muss.

Die Verwendung dieser Größen zur Wohlstandsmessung sieht sich der Kritik unter verschiedenen Aspekten ausgesetzt. Zum einen betonen Kritiker, dass der Begriff Wohlstand einen derart komplexen Sachverhalt umreißt, dass er nicht durch eine einzige Größe ausgedrückt werden kann, sondern nur in einem Bündel von verschiedenen Sozialindikatoren angemessen auszudrücken ist. Andererseits erfolgen Bemühungen, durch Korrekturen bei einer einzigen Größe, die den Vorstellungen von Wohlfahrt eher entspricht, bleiben zu können, weil über eine einzige Größe leichter eindeutige Schlüsse im intertemporalen und internationalen Vergleich möglich sind.

Was den zweiten Gesichtspunkt angeht, so haben 1972 William Nordhaus und James Tobin das Konzept eines MEW entwickelt. Zum einen werden Ausgaben für Landesverteidigung und innere Sicherheit (Polizei und Gefängnisse) als Beitrag zum Wohlstand angezweifelt und ausgeschlossen, zum anderen betont, dass Ausgaben für Ausbildung und Gesundheit als Investitionen (Investition) in Humankapital aufzufassen und auch die dauerhaften Konsumgüter als Vermögen zu verstehen sind. Andernfalls wird nämlich eine Verkürzung der Lebensdauer von dauerhaften Konsumgütern – als Strategie umsatzsteigernder Produktverschlechterung – als wohlfahrtssteigernde Erhöhung erfasst. Die dauerhaften Konsumgüter gehen somit über ihre bewertete Nutzung in die Rechnung ein, die durch bewertete Freizeit und Selbstversorgung im Haushalt, Kosten der Verstädterung (z. B. Fahrzeiten zur Arbeit) weiter ergänzt wird. Damit stellt sich eine Fülle von Bewertungsfragen und damit auch neuer Anlass zu Kritik. Ob bspw. die Ausgaben für Gesundheit, Ausbildung und neue Infrastruktur nicht als Vorleistungen zur Aufrechterhaltung der fraglichen Wirtschaft aufzufassen und damit zu vernachlässigen sind, statt sie als Vermögenserhöhung zu verstehen, kann unterschiedlich beurteilt werden.

Eine Weiterentwicklung als ISEW erfolgte 1989 durch Herman Daly und John Cobb. Der HDI, der seine Entwicklung im Wesentlichen dem pakistanischen Ökonomen Mahbub ul Haq in Zusammenarbeit mit dem Nobelpreisträger Amartya Sen verdankt, hat international bes. Bedeutung erlangt, denn er wird seit 1990 im jährlich erscheinenden „Human Development Report“ (deutsch: Bericht für humane Entwicklung) des UNDP veröffentlicht. Er berücksichtigt neben dem BIP pro Kopf die Lebenserwartung, die Bildungsdauer als Anzahl an Schuljahren, die ein 25-Jähriger absolviert hat, sowie die voraussichtliche Dauer der Ausbildung eines Kindes im Einschulungsalter.

Damit fand allerdings die Entwicklung der eindimensionalen Indizes kein Ende, sondern es wurden in Anbetracht von Umwelt- und Armutsproblematik weitere, zugleich speziellere und umfassendere Konzepte entwickelt. 1995 folgte die Veröffentlichung eines GPI, und schließlich entstand in Deutschland ein Nationaler Wohlfahrtsindex.

All diese Indikatoren sind natürlich vom Wohlstandsverständnis ihrer Entstehungskultur geprägt und damit für internationale Vergleiche nur bedingt geeignet, ferner durch eine hohe Zahl von Bewertungsproblemen gekennzeichnet und schließlich mit komplexen Messverfahren verknüpft, die nicht leicht vermittelbar sind, was ihre Anschaulichkeit angeht. Den gängigen Sozialproduktskonzepten liegen, wenn auch in geringerem Maße, auch normative Einstellungen zugrunde, sie bleiben aber leichter zu vermitteln. Ferner ist zu bedenken, dass sie auch mit verschiedenen Wohlstandskomponenten positiv korreliert sind (z. B. Entwicklung der Freizeit, der konsumtiven Aspekte der Bildung, der Ausgaben für die Umwelt) und diese also mittelbar berücksichtigen. Daher stellt sich die Frage, ob die Weiterentwicklungen für die politische Diskussion so viel geeigneter bleiben und ob der höhere Ermittlungsaufwand, die Bewertungsprobleme und die mangelnde Anschaulichkeit zu rechtfertigen sind. Als Schwächen der Sozialproduktskonzepte zur Messung des Wohlstandes bleiben wesentlich drei Gesichtspunkte zu bedenken. Zum einen bleiben Freizeit und ehrenamtlicher Einsatz (Freiwilligenarbeit) unbeachtet, ferner sind die E.s-Verteilung und damit subjektives Glückempfinden und gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten (Partizipation) ohne Einfluss und schließlich werden die Auswirkungen der Produktion auf Umwelt und Ressourcen nicht in Rechnung gestellt. Diese Mängel des BIP, die nur schwer durch eindimensionale Indikatoren zu beheben sind, führten dazu, dass verschiedene Konzepte sogenannter sozialer Indikatoren als Ersatz oder Ergänzung entwickelt wurden.

2.3 Soziale Indikatoren

Sozialindikatoren verstehen sich als statistische Instrumente, deren Ziel es ist, ein repräsentatives Bild einer Gesellschaft durch quantitative Daten zu vermitteln. In der getroffenen Auswahl kommt immer zum Ausdruck, welche Gesichtspunkte für die Kennzeichnung von sozialem Fortschritt Wichtigkeit haben. Im Einzelnen stellt sich dabei die Aufgabe, möglichst zu Resultatsindikatoren (Outputindikatoren) an Stelle von Mittelindikatoren (Inputindikatoren) zu kommen. Bspw. stellt im Bereich Gesundheit die Zahl der Krankenhausbetten pro Kopf einen Mittelindikator dar, der bei mangelnder Effizienz nicht unbedingt Ausdruck des Gesundheitszustandes einer Gesellschaft ist. Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit bilden als Resultatsindikatoren den gesellschaftlichen Fortschritt im Bereich Gesundheit zutreffender ab. Ferner werden verschiedene Aspekte wie Arbeitslosigkeit oder Lebenserwartung als unumstritten in die Beurteilung einbezogen, was für Gesichtspunkte wie Frauenarbeit oder Zahl der Abtreibungen nicht gilt. Auch muss die Einbeziehung von subjektiven durch Umfragen ermittelten individuellen Einschätzungen als auch von aktuellen durch Medien beeinflussten Stimmungen vorsichtig beurteilt werden.

Als Hauptanliegen für diese Indikatoren wurden durch die OECD acht Bereiche ausgewählt und zwar: a) Gesundheit, b) Entwicklung der Persönlichkeit durch Bildung, c) Arbeit und Qualität des Arbeitslebens, d) Zeiteinteilung und Freizeit, e) Verfügung über Güter und Dienstleistungen, f) Physische Umwelt, g) Persönliche Sicherheit und Rechtspflege und h) Gesellschaftliche Chancen und Beteiligung. Diese werde jeweils durch mehrere, verschiedene messbare Größen abgebildet.

In Deutschland wurden 13 Dimensionen gewählt: Bevölkerungswachstum, Soziale Strukturen, Arbeitsmarkt, Bildungswesen, E., Transportwesen, Wohnverhältnisse, Gesundheitszustand, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Umwelt, Sicherheit, Freizeitbeschäftigungen und auch subjektiv empfundene Lebensqualität. Im Einzelnen wurden dabei 260 Indikatoren und 900 Zeitreihendaten verarbeitet.

In Anbetracht dieser Komplexität hat das Bedürfnis, im Zeitablauf und beim internationalen Vergleich eindeutige Schlüsse ziehen zu können, immer wieder dazu geführt, dass Zuflucht zu eindimensionalen Indikatoren wie dem HDI der UNO genommen wurde, womit die Bedeutung sozialer Indikatoren und das Bemühen um deren Weiterentwicklung abgenommen haben.

2.4 Faktoreinkommensquoten

2.4.1 Lohnquote

In der Klassik der VWL (Klassische Nationalökonomie) wurde zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden unterschieden. Die entsprechenden Faktorentgelte werden als Lohn, Zins und Rente bezeichnet, wobei für den Zins oft auch der normativ belastete Begriff Profit verwendet wird. Der Anteil der unselbständig Beschäftigten am Volks-E. heißt Lohnquote. Bzgl. der Lohnquote gab es lange Zeit eine Diskussion, ob ihre tatsächliche oder vermeintliche Konstanz erklärungsbedürftig sei. Die entsprechenden verteilungstheoretischen Erklärungen lieferten die makroökonomische Grenzproduktivitätstheorie und der nachfrageorientierte Ansatz Nicholas Kaldors. In der makroökonomischen Grenzproduktivitätstheorie wird die Lohnquote durch die Produktionselastizität des Faktors Arbeit einer als technisch gegeben verstandenen makroökonomischen Produktionsfunktion bestimmt. Bei N. Kaldor erfolgt die Erklärung in Keynes’scher Tradition stehend nachfrageseitig über die Sparquoten der Gruppen Unternehmer und Nichtunternehmer. Beide Erklärungen sehen sich über die rein theoretische Kritik auch dem Vorwurf eines ideologischen Gehalts ausgesetzt. Da die Lohnquote allerdings immer den größeren Anteil des gesamten Volks-E. s ausmacht, ist ihre relative Konstanz rein mathematisch nicht verwunderlich und wenig erklärungsbedürftig.

Die Lohnquote in der BRD (West) lag vor dem Jahr 1960 noch unter 60 %, stieg aber dann kontinuierlich bis zu Werten um 70 % an. Für das Jahr 2012 wird für die BRD ein Volks-E. von 2 176,2 Mrd. Euro angegeben und eine Summe für ein Arbeitnehmerentgelt von 1 485,3 Mrd. Euro, was eine Lohnquote von 68,3 % ergibt, wobei dem Arbeitnehmerentgelt auch die Sozialbeiträge der Arbeitgeber (2012: 271,6 Mrd. Euro) zugeschlagen wurden.

Die Tatsache, dass die Größe der Lohnquote zeitweise auch normativ als Ausdruck von Verteilungsgerechtigkeit gedeutet wurde, führte zu zwei Weiterentwicklungen. Zum einen erkannte man, dass die Zunahme der Lohnquote in der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg z. T. seine Ursache in einer Änderung der Beschäftigtenstruktur hatte, in dem viele Selbständige z. B. aus der Landwirtschaft und im Kleingewerbe aus ihrer selbständigen Tätigkeit ausschieden und zu Unselbständigen wurden. Bei der Ermittlung einer entsprechend bereinigten Lohnquote wurde also die Beschäftigtenstruktur eines Basisjahres zugrunde gelegt und ermittelt, welche Lohnquote sich ergeben hätte, wenn die Beschäftigtenstruktur sich nicht geändert hätte. Der Prozentsatz der Selbständigen mit Familienangehörigen nahm in der BRD (West) von 1950 28,3 %, 1960 22,5 %, 1970 17,5 %, 1980 12,1 % sowie 1990 auf 10,8 % ab und liegt in den Jahren 2000–2014 mit geringen Abweichungen bei ungefähr 11 %. Da somit die Beschäftigungsstruktur nur noch geringe Veränderungen aufweist, spielt die Berechnung der bereinigten Lohnquote folglich nur noch für sehr langfristige Betrachtungen eine Rolle.

Ein weiterer Begriff ist die ergänzte Lohnquote. Dabei wird bei einer normativen Interpretation der Lohnquote darauf Wert gelegt, dass auch das E. selbständig Tätiger mit Arbeit verbunden ist und daher dem Produktionsfaktor Arbeit bei den Selbständigen für derartige Betrachtungen auch ein Arbeits-E. zuzurechnen wäre. Dabei wird ein kalkulatorischer Unternehmerlohn ermittelt, der als Durchschnitts-E. eines Arbeitnehmers definiert wird. Das Arbeits-E. der Selbstständigen und der mithelfenden Familienangehörigen ergibt sich danach aus deren Zahl multipliziert mit diesem Durchschnitts-E. Die ergänzte Lohnquote als Anteil des Faktors Arbeit am Volks-E., auch als Arbeits-E.s-Quote bezeichnet, fällt mit den Werten 74,5 % (2010) und 76,5 % (2012) entsprechend höher aus und kann auch Werte von über 80 % erreichen (2000: 80,3 %).

Da jedoch die E.s-Ungleichheit in der BRD in den letzten Jahren sehr stark durch die Entwicklung von Gehältern, Boni und Abschlagsprämien des Managements bestimmt wurde, die formal den Unselbständigen zuzurechnen sind, hat die normative Deutung der Lohnquotenentwicklung als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit an Bedeutung verloren.

2.4.2 Rentenanteil und Gewinnquote

Während sich in der üblichen Zweifaktorenbetrachtung die Gewinnquote als Wert ergibt, der sich mit der Lohnquote zu 100 % ergänzt, hat die Klassik drei Faktoranteile betrachtet und entsprechend der damaligen großen Bedeutung der Landwirtschaft die unterschiedliche Ertragskraft des Bodens zur Begründung einer Qualitätsrente herangezogen. Nach der damaligen Theorie der Bevölkerungsentwicklung führt ein Lohnanstieg zu einer wachsenden Bevölkerung, wodurch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wieder den existenzminimalen Lohn erzwingt. Bei wachsender Bevölkerung und zunehmender Nachfrage nach Nahrung müssen immer schlechtere Böden bebaut werden, dadurch nimmt der Anteil der entsprechenden Differentialrenten, die den Bodeneigentümern zufallen, fortwährend zu. Als Folge dieser Entwicklung sinkt fortwährend der als Profitquote bezeichnete Unternehmeranteil.

Karl Marx hat, in einem Zweigruppenmodell Arbeiter und Kapitalisten unterscheidend, auch ein Gesetz für den Fall der „Profitrate“ begründet. Den existenzminimalen Lohn der Arbeiter erklärt er durch den Wettbewerb, der die Kapitalisten andauernd zu kapitalintensiverer Produktion zwingt und so durch Freisetzung von Arbeitern eine „Reservearmee“ erzeugt, die im Wettbewerb um Arbeitsplätze zur existenzminimalen Entlohnung führt. Die Profitrate, die K. Marx als Quotient der Stromgrößen Mehrwert (m) dividiert durch die Summe von Kapitaleinsatz (Konstantes Kapital c, Stromgröße!) und Lohnsumme (variables Kapital v) definiert, sinkt dabei dadurch, dass die erzwungene, andauernde Erhöhung des Einsatzes an konstantem Kapital und die „organische Zusammensetzung“ des Kapitals c/v erhöht. Bei angenommen konstanter Mehrwertquote m/v sinkt die Profitrate.

In der Weiterentwicklung durch die Neoklassik erfolgt die Erklärung der Faktor-E. Lohn und Zins durch die Grenzproduktivitätstheorie gemäß einem technisch bestimmten Beitrag. Diese Erklärung provozierte wegen ihres als ideologisch betrachteten Gehalts eine Fülle von Diskussionen mit der Thematik „Macht oder ökonomisches Gesetz“. In verschiedenen „Monopolgradtheorien“ wurde neben nachfrageorientierten Ansätzen im Stile N. Kaldors versucht, die Verteilung zwischen den Gruppen der Selbständigen und der Unselbständigen zu erklären, die zunehmende Ungleichheit innerhalb dieser Gruppen hat indessen die wissenschaftliche Aufmerksamkeit zunehmend auf die personelle E.s-Verteilung gelenkt.

2.5 Personelle Einkommensverteilung

Bei allen Entwicklungen von sozialen Indikatoren wird der personellen E.s-Verteilung bes. Bedeutung beigemessen. Als Maß kommt dabei oft der Gini-Konzentrationsindex zum Einsatz, der sich von der Darstellung in der Lorenzkurve herleitet und der Werte zwischen 0 (völlige Gleichverteilung) und 1 (extremste Ungleichverteilung) annimmt und im Jahr 2014 für Deutschland bei 0,307 lag. Der Gini-Koeffizient spricht stark auf Veränderungen im mittleren E.s-Spektrum an, hat indessen den Nachteil, dass er die Unterschiede bzgl. der obersten und der untersten E. bei E.s-Polarisierungen, denen oft die bes. Aufmerksamkeit gilt, nicht verdeutlicht. Das ebenfalls gebräuchliche Maß von Anthony Atkinson erlaubt es, normative Bewertungen von Ungleichheit (die Ungleichheitsaversion einer Gesellschaft) explizit in die Analyse einfließen zu lassen und den Abstand der tatsächlichen zur gewünschten E.s-Verteilung auszudrücken. Die Frage bleibt aber, ob es sinnvoll ist, die Ungleichheitsaversion, die zweifelsohne auch durch Stimmungen und die entsprechenden Darstellungen in den Medien bestimmt wird, in ein solches Maß einzubeziehen, zumal es nicht sonderlich anschaulich ist und damit in der politischen Diskussion leicht missbraucht werden kann.

In dieser Hinsicht sind diesen Maßen die sogenannten Quantile überlegen. Dabei wird die Gesamtheit der betrachteten E.s-Empfänger nach ihrem E. zu Gruppen zusammengefasst und diesen ihr Anteil am Gesamt-E. zugeordnet. Bei der Betrachtung von Quintilen bspw. werden fünf Gruppen der so geordneten E.s-Empfänger gebildet und ihnen ihr Anteil am Gesamt-E. zugeordnet. Die Angabe für das erste Quintil von 7,2 für die Haushalts-E. im Jahr 2011 bedeutet also, dass die 20 % der ärmsten Haushalte 7,2 % des Gesamt-E. s erhalten, während den 20 % der reichsten ein Anteil von 40,2 % zukommt. Ein anderes Maß, welches die Aufmerksamkeit etwas stärker auf die Randgruppen lenkt, ist das Maß D90/D10. Dabei wird die Verteilung in zehn Teile zu je 10 % (Dezile) unterteilt und das oberste Dezil in Relation zum untersten gestellt. Die Angabe von 3,6 für diesen Ausdruck für Deutschland im Jahr 2010 bedeutet also, dass der E.s-Anteil der 10 % Reichsten das 3,6-fache des Anteils der 10 % Ärmsten beträgt. Diese Betrachtungsweise, die auch für die Untersuchung der Vermögenskonzentration Verwendung findet, führt, je mehr man sich den kleineren Anteilen an den Rändern der Verteilung zuwendet, zu extremeren Werten, und ihre Wahl in der Argumentation ist stark durch die politischen Absichten in der Diskussion bedingt.

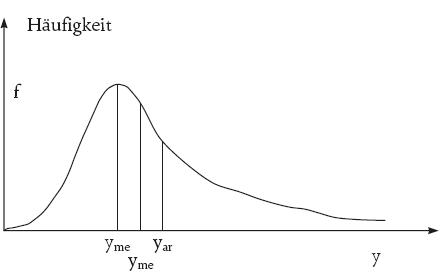

Ein Maß, welches durch Robert Gibrat theoretisch begründet wurde, ist die Standardabweichung der logarithmierten E. Mit seinem „Gesetz“ des proportionalen Effekts, in welchem er das Zustandekommen einer Normalverteilung nicht auf die absoluten, sondern die relativen Größen (die E.s-Verhältnisse also) bezog, erklärte er die typische Rechtsschiefe (Linkssteilheit) für die Häufigkeitsverteilung vieler nach unterschiedlichen Abgrenzungen gebildeten E.s-Gruppen (vgl. Abb. 1).

Diese Gestalt der E.s-Verteilungskurve bleibt zweifelsohne nicht ohne Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung von E.s-Ungleichheit, zumal dieses typische Muster bei den nach verschiedensten Gesichtspunkten gebildeten Gruppen auftritt. Wenn sich nämlich die Wahrnehmung der eigenen Stellung in der E.s-Pyramide nach dem am häufigsten beobachteten, wahrgenommenen Lebensstandard der Bezugsgruppe orientiert, bildet der Modus als der häufigste Wert die Referenzgröße. Dieser Mittelwert der Lage liegt aber bei dieser Gestalt der Verteilungskurve bei einem geringeren Wert als der Median. Mithin ist anzunehmen, dass sich die Mehrheit der jeweiligen Gruppe als besser gestellt fühlt, als dies im Modalwert zum Ausdruck kommt. Da der Modus im Allgemeinen bei 60–70 % und der Median bei 80–90 % des arithmetischen Mittels als rechnerischem Durchschnitts-E. liegt, ist es nicht verwunderlich, dass in Westdeutschland über 60 % der Männer (1992 67 %; 2004 62 %; 2008 61 %) und um 60 % der Frauen (1992 63 %; 2004 61 %; 2008 59 %) ihren eigenen Anteil am Wohlstand als „gerechten Anteil/mehr als gerechten Anteil“ beurteilen. Für das Jahr 1991 sind die Angaben nach Quintilen aufgeschlüsselt, und als „gerechten Anteil oder mehr“ stufen sogar 60 % des untersten Quintils ihr E. ein, und die Werte steigen bis zum obersten Quintil auf 83 % an. Die Frage, ob die bes. Gestalt der Häufigkeitsverteilung der E. Ausdruck eines Verteilungsgleichgewichts ist, die Vilfredo Pareto schon Ende des 19. Jh. gestellt hat, hat aktuell durch Friedrich L. Sell bes. Beachtung erfahren. Die zunehmende Aufmerksamkeit, die Fragen der E.s- und Vermögensverteilung finden, hängt zweifelsohne mit der besonderen Beachtung zusammen, die dem Werk von Thomas Piketty zukommt.

Abb. 1: Einkommensverteilung nach Gibrat

2.6 Einkommenstheorie und Einkommenspolitik

Die ideengeschichtliche Frage nach der Ursache der Wertschöpfung begann in der Physiokratie, die ihren Schwerpunkt wesentlich im absolutistischen Frankreich des 18. Jh. hatte. Die Entwicklung kann als Gegenbewegung zum Merkantilismus, in Frankreich speziell Colbertismus, verstanden werden. Dieser sah als zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe zur Stärkung der Staatsmacht (Staat) die staatlich gesteuerte Förderung der gewerblichen Produktion, insb. von Luxuswaren und des Bergbaus zur Gewinnung von Edelmetallen an. Dies führte zu einer Vernachlässigung der Landwirtschaft, der nun die Physiokratrie die zentrale Rolle zusprach. Lediglich durch die Früchte des Bodens (Physiokratie wird frei als Herrschaft der Natur übersetzt.) entsteht danach ein produit net als Wertschöpfung. Dem Gewerbe kommt nach diesem Verständnis lediglich die Rolle zu, die landwirtschaftlichen Produkte umzuformen, es schafft demnach letztlich nichts Neues und wird daher als classe sterile bezeichnet. Diese Auffassung war natürlich in den Zeiten der folgenden Industriellen Revolution (Industrialisierung, Industrielle Revolution) nicht zu halten, und die englischen Klassiker (z. B. Adam Smith) sahen in der industriellen Produktion eine Quelle des Wohlstandes. Allerdings hat diese Klassik die Dienstleistungen nicht als wertschaffend eingestuft, und es wurde folglich kritisiert, dass danach die Tätigkeit, Schweine zu füttern, wertschaffender sei als die Tätigkeit eines Lehrers. Eine diesbezügliche Weiterentwicklung bei der Untersuchung der Ursachen für den Wohlstand (synonym wird oft der Begriff Reichtum verwendet) der Volkswirtschaften stellt die Lehre der „produktiven Kräfte“ von Friedrich List dar. Bildung, Erziehung, Wissenschaft, Kunst und entsprechende gesellschaftliche Institutionen stellen nach ihm wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung des „Reichtums“ dar.

Mit der Neoklassik erfolgt die Hinwendung zur mikroökonomischen Betrachtungsweise. Der Wettbewerb führt langfristig zur Eliminierung des Gewinns als Residualgröße, so dass sich das E. ausschließlich als Summe von Faktor-E. ergibt, die als Entlohnung entsprechend der Grenzproduktivitätstheorie erklärt werden.

Bei John Maynard Keynes rückt die makroökonomische Kreislaufbetrachtung unter Betonung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in den Blickpunkt. Das E. wird zugleich zur erklärenden und erklärten Variablen, und E.s- und Beschäftigungstheorie entwickeln sich praktisch zu synonymen Begriffen. In der damit in den Mittelpunkt rückenden Theorie der makroökonomischen Konsumfunktion kommt es zur Herausbildung verschiedener E.s-Begriffe als erklärender Variablen in der Konsumfunktion. Mit der diesen Ideen folgenden Beschäftigungspolitik (Fiskalpolitik) trat zunehmend das Inflationsproblem (Inflation) in den Blickpunkt, und die Rolle der Geldpolitik erfuhr in der Kontroverse zwischen Fiskalismus und Monetarismus zunehmend wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Schließlich kam es in der sogenannten Phillipskurvendiskussion, eines Zusammenhangs zwischen Inflationsrate, Lohnänderungsrate und Beschäftigung, zur Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristigen Effekten. Bzgl. der damit in den Blickpunkt geratenen Erwartungsbildung fand die Theorie der Rationalen Erwartungen bes. Beachtung, die schließlich zur extremen Position einer Politikineffizienzhypothese führte. Wenn danach die Wirtschaftssubjekte in ihren Aktionen die erwartete tatsächliche Politik vorwegnehmen, bleibt diese letztlich wirkungslos. Die praktische Wirtschaftspolitik blieb allerdings von diesen theoretischen Auseinandersetzungen weitgehend unberührt und wandte sich zunehmend einer längerfristigen Betrachtungsweise unter Betonung der Angebotsseite zu.

Mit der Abwendung vom Konzept der Nachfragesteuerung hat auch ein wichtiger Gesichtspunkt der E.s-Politik seine Bedeutung verloren. Dabei ging es darum, durch die wirtschaftspolitische Umverteilung auf Gruppen unterschiedlicher Konsumneigung gezielt Einfluss auf die Entwicklung der Gesamtnachfrage zu nehmen. Die zweite und eigentliche Aufgabe der Verteilungspolitik sieht die Verteilung nicht als Mittel, sondern als eigentliches Ziel. Sie überschneidet sich folglich in weiten Teilen mit der Sozialpolitik.

Literatur

Eurostat: EU-SILC-Survey, Gini coefficient of equivalised disposable income, 2016 • StBA (Hg.): Datenreport 2016, 2016 • IW: Volkseinkommen (2015), URL: http://www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/volkswirtschaft/einkommen/volkseinkommen (abger.: 22.3.2018) • F. L. Sell: The New Economics of Income Distribution, 2015 • UNDP (Hg.): Human Development Report 2015, 2015 • T. Piketty: Das Kapital im 21. Jahrhundert, München, 2014 • IW (Hg.): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bunderepublik Deutschland, 2013, 2013 • StBA (Hg.): Datenreport 2013, 2013 • M. Frenkel/D. John: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 72011 • StBA (Hg.): Datenreport 2011, 2011 • H. Diefenbacher/R. Zieschank/D. Rodenhäuser: Wohlfahrtsmessung in Deutschland, 2010 • A. Sen: Ökonomie für den Menschen, 2000 • K. Pribran: Geschichte des ökonomischen Denkens, 2 Bde., 1998 • C. Cobb/T. Halstead/J. Rowe: The Genuine Progress Indicator, 1995 • G. Blümle: Personelle Einkommensverteilung als Ausdruck eines Verteilungsgleichgewichts?, in: H. Mäding/F. L. Sell/W. Zohlnhöfer (Hg.): Die Wirtschaftswissenschaft im Dienste der Politikberatung, 1992, 209–225 • IW (Hg.): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bunderepublik Deutschland, 1992 • StBA (Hg.): Datenreport 1992, 1992, 542 • H. Daly/J. Cobb: For The Common Good, 1989 • H. J. Ramser: Verteilungstheorie, 1987 • G. Blümle/J. Klaus/A. Klose: Einkommen, in: StL, Bd. 2, 71986, 178–196 • IW (Hg.): Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bunderepublik Deutschland, 1981 • K. Marx: Das Kapital – Dritter Band, in: MEW 23, 1979 • G. Blümle: Zur Messung der personellen Einkommensverteilung, in: SZVS I/3 (1976), 45–65 • G. Blümle: Theorie der Einkommensverteilung, 1975 • W. Nordhaus/T. William: Is growth obsolete?, 1972 • R. Gibrat: Les inégalités économiques, 1931 • V. Pareto: La Courbe de la Répartition de la Richesse, 1896.

Empfohlene Zitierweise

G. Blümle: Einkommen, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Einkommen (abgerufen: 13.04.2025)