Nord-Süd-Konflikt

I. Historisch-politische Perspektiven

Abschnitt druckenAls N. werden die Konflikte der nach Übersee expandierenden europäischen Mächte mit den Staaten und Gesellschaften Asiens, Lateinamerikas, Afrikas und Ozeaniens zusammengefasst. Er beginnt mit dem Zeitalter der Entdeckungen und dauert unter sich immer ändernden Formen bis heute an. Wichtigste, traditionelle Ziele überwölbender Konfliktgegenstände sind die unterschiedlichen Einschätzungen und Chancen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Entwicklung.

1. Ungleiche Entwicklung

Im Westen entwickelte sich durch den wachsenden Massenkonsum die industrielle Produktion standardisierter, zunächst relativ einfacher Produkte. Neue Technologien ließen neue Luxusprodukte entstehen: Fahrrad, Auto, Flugzeug. Im Süden führte das Eindringen von Marktbeziehungen zur Freisetzung marginaler Arbeitskraft und damit zu Arbeitskräfteüberschuss, der durch demographisches Wachstum zunahm.

Der Westen gewann komparative Kostenvorteile bei Industrieprodukten, für die die Weltnachfrage überdurchschnittlich wuchs. Wegen der industriellen Luxusprodukte aus dem Westen, verloren die bisherigen Luxusprodukte der Hochkulturen (Asien) ihre Absatzmärkte. Weil die Europäer gewerbliche Produkte in großen Massen billig produzierten, wurde im Süden die heimische Industrie insb. in den transportgünstig gelegenen Regionen zerstört. Der Süden wurde (wenigstens teilweise) deindustrialisiert. Das für das 19. und frühe 20. Jh. typische Muster der Arbeitsteilung zwischen Industrieländern und Rohstoffländern entstand.

Die Ausrichtung auf Rohstoffexporte hat die Wachstumsmöglichkeiten des Südens nachhaltig verschlechtert. Exporterlöse aus Rohstoffexporten waren im Verhältnis zu den Erlösen in der binnenmarktorientierten Industrie hoch. In guten Zeiten bestand kein Anreiz, in wirtschaftliche Diversifizierung zu investieren. Bei sinkenden Preisen der Exportsektoren war der Umstieg auf lokale Produktion bisheriger Importe mit hohen Kosten verbunden, weil für diese Produkte Kenntnisse und Erfahrungen fehlten.

In der Folge verschlechterten sich die Terms of Trade: Der Süden musste in Wirtschaftskrisen immer größere Mengen der eigenen Produkte liefern, um gleiche Mengen aus dem Norden zu importieren.

2. Protest, Widerstand, politische Entkolonialisierung

Gegen die europäische Landnahme gab es im Süden von Anfang an Widerstand. Die Eliten (Beamten, Adel) der Alten Reiche haben der Eroberung durch europäische Mächte regelmäßig, dem bloßen wirtschaftlichen Eindringen der Europäer allerdings viel weniger Widerstand entgegengesetzt, weil sie die Vorteile der Kooperation hoch schätzten und häufig kollaborierten. Oftmals führten „idealistische“, nicht korrumpierte Angehörige von Mittelschichten u. a. gesellschaftliche Aufsteiger solche Bewegungen an (Tupec Amaru 1780/81 in Peru, Taipingaufstand in China 1851/64, Sepoy Aufstand in Nordindien 1857/59). Spätestens ab Ende des 19. Jh. war klar, dass Widerstand nur erfolgreich sein konnte, wenn Widerständler vom Westen nicht nur in der Militärtechnologie, sondern auch in der Gesellschaftsorganisationen lernten.

Über den Bedarf der Kolonialmächte an Verwaltungspersonal entstand (v. a. im späten 19. Jh.) eine Schicht von (westlich) Gebildeten. Sie forderten sozialen Wandel zu Hause. Zwei Richtungen standen sich gegenüber: Kulturelle Nationalisten (Nationalismus) führten den Niedergang auf Verrat an der eigenen kulturellen Identität zurück. Die ursprüngliche gute Ordnung müsse mit einer von Aberglauben und Fremdeinflüssen befreiten, und damit auch modernisierten Religion wieder aufgerichtet werden. Wesentliche westliche Positionen, z. B. im Hinduismus die Vorstellung des einen Gottes, wurden in den Restaurationsprozess innovativ eingebaut. Säkulare Nationalisten wollten wesentliche Elemente der ererbten Kultur (Sprache und Religion) aufrechterhalten, aber in den meisten übrigen Bereichen, auch der politischen und administrativen Organisationen, europäische Muster übernehmen.

Bis zum Zusammenbruch der europäischen Kolonialsysteme standen sich im Lager der säkularen Nationalisten zwei Ausprägungen gegenüber: Reformer und Revolutionäre. Die Kolonialherren förderten teilweise (Bildungssystem, Verwaltung, Militär) reformorientierte lokale Eliten, die in oft konfliktreicher Kooperation mit ihnen schrittweise Verwaltungs- und Regierungskompetenzen übernahmen und zu (begrenzten) gesellschaftlichen und politischen Reformen nutzten. Die 1885 gegründete indische Kongresspartei war Vorbild für ähnliche politische Bewegungen insb. in Afrika. Diese Bewegungen verzichteten auf einschneidende Eigentumsveränderungen, auch in der Landwirtschaft. Mittelbauern und nationales Unternehmertum sollten zu Trägern kapitalistischer Entwicklung werden.

Die KPCh siegte ab den 1930er Jahren durch Mobilisierung der Bauern und radikale Bodenumverteilung mit Kadern, die stärker aus den unteren Mittelschichten und vom Lande stammten.

Die Reformer (in ihren vielen Schattierungen) waren Partner der Kolonialmächte für den geordneten Rückzug. Mit dem Zweiten Weltkrieg verloren de facto alle Kolonialmächte ihren Großmachtstatus. Die USA brauchten keine politische Kontrolle von Gebieten im Süden, um ihre Interessen gegen Rivalen aus der westlichen Welt zu schützen. Sie tolerierten alte koloniale Herrschaft, wenn diese zur Stabilisierung gegen antikolonialistischen Widerstand hilfreich war. Sie wurde abgelöst durch Übergabe der Macht an die jeweils dem Westen freundlichst gesonnenen Kräfte unter den lokalen säkularen Nationalisten. Zu Kolonialkriegen kam es, wenn solche prowestlichen Nationalisten nicht verfügbar oder politisch in ihren Ländern diskreditiert waren (Vietnam), oder wenn die bisherigen Kolonialmächte sich nicht der langfristigen Strategie der USA als Juniorpartner unterordneten (Algerien, südafrikanisches Apartheidregime; Apartheid).

Die Rivalität zwischen den USA und der UdSSR (die von China auf eine strikt antikolonialistische Strategie gedrängt wurde) hat die USA und das westliche Lager gezwungen, auf Forderungen der nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre immer stärker werdenden säkularen Nationalisten einzugehen. Anfang der 1960er Jahre war es mit westlicher Souveränität im Süden vorbei. Die neu unabhängigen Länder forderten nun wirtschaftliche Entkolonialisierung und eine neue Weltwirtschaftsordnung (ab 1964): Ende von Ausbeutung, höhere Rohstoffpreise und Regulierung der Tätigkeit multinationaler Unternehmen.

3. Herrschaft der säkularen Nationalisten, Aufstieg des Staates und Bildung von Staatsklassen

Die säkularen Nationalisten wollten staatlich geplante Industrialisierung. Nach der großen Depression der 1930er Jahre war dies in weiten Teilen des Westens akzeptiert. Die hohen Kosten für Entwicklungsprogramme vermochten die Kolonialmächte durch Übergabe der Macht an lokale Eliten aus dem Kreis der reformistischen Nationalisten zu vermindern, die ihren Bevölkerungen größere Opfer auferlegen konnten.

Die bisherigen Kolonialmächte verfügten nie über eine breite Palette von Atomwaffen. Deren Einsatz hätte den Gegenschlag der Supermächte unausweichlich nach sich gezogen, so dass sie nur mit dem atomaren Selbstmord drohen konnten. Kolonial abhängige Gebiete waren von ihnen nicht atomar zu verteidigen. Der Süden hatte seine Rolle als Machtbasis für europäische Kolonialmächte ausgespielt. Ziel musste sein, Herrschaft auf einheimische Eliten zu übertragen, die im Konflikt zwischen den beiden Supermächten wenigstens neutral waren.

Um die neuen Regierungen warben beide Lager des Nordens. Diese Regierungen verfügten zudem über ökonomische Hebel, die aus der ungleichen internationalen Arbeitsteilung und der Unterentwicklung entstanden waren und deren Nutzung die Supermächte duldeten. Der Staat konnte in den Außenhandel eingreifen, lokale Industrien fördern und im Export und der Entwicklungszusammenarbeit finanzielle Ressourcen als Renten aneignen.

Die Auslagerung eines großen Teils der Produktion mineralischer Rohstoffe seit dem Ende des 19. Jh. war Folge der Erschöpfung der kostengünstig abzubauenden Lager im Westen. Produzenten mit günstigeren Lagern im Süden erhielten dieselben Preise und damit eine Differenz gegenüber Unternehmen mit ungünstigen Lagern: die Differenzialrente. In den 1930er Jahren beginnend, und dann v. a. unter den Bedingungen der Rivalität zwischen USA und UdSSR, gelang den neuen Regierungen die Aneignung dieser Differenzialrenten (von den westlichen Eigentümern) als Korrektiv gegen die sich verschlechternden Terms of Trade (minus 41 % 1926–32), die vom Süden als Beleg für Ausbeutung beklagt wurden.

Die größten Erfolge in diesem Prozess hatten die Ölländer ab 1973. Die amerikanischen Ölkonzerne und die Regierung der USA wollten einen Mindestanteil von Erdöl aus politisch sicheren Regionen (Tiefsee, Nordsee, Arktis, nichtkonventionelle Öle wie Schiefer oder Ölsande), die sehr viel höhere Produktions-und Erschließungskosten haben als Nahostöl. Dazu musste der Weltmarktpreis für Energie steigen. Die Konkurrenten der USA (Westeuropa, Japan) sollten ihre Energie auch teuer bezahlen. Die Ölländer erhielten daraus zusätzliche Exporterlöse in mehr als doppelter Höhe der bisherigen Erlöse des gesamten Südens. In sehr viel geringerem Umfang hat es auch Preissteigerungen durch politische Verknappungsmaßnahmen bei anderen Rohstoffen gegeben (Kaffee, Kakao).

Wirtschaftliche Entwicklung durch staatliche Investitionen auf der Grundlage von wachsenden Renten erfordert (schon im späten Kolonialismus) politische Strukturen, durch die nachhaltig in die Wirtschaft eingegriffen werden kann. Das Angebot an Exporten muss, meist in Zusammenarbeit mit anderen Regierungen, verknappt werden, wobei die Dispositionsfreiheit privater Unternehmen einzuschränken ist (eventuell selbst durch Verstaatlichung). Die staatlich angeeigneten Ressourcen müssen in Investitionsprojekte kanalisiert werden, die bei den derzeitigen wirtschaftlichen Strukturen mangels Nachfrage und Qualifikation der Arbeitskräfte noch nicht wettbewerbsfähig sind.

Aneignung und Kanalisierung von Renten erfordern eine zentralisierte Klasse, deren Mitglieder sich keinen Preiswettbewerb auf Märkten liefern, keine Profite erzielen müssen, aber auch nicht wirtschaftlich kontrolliert werden: Eine Staatsklasse, weil sie sich über die Kontrolle des Staatsapparats bereichert und durch staatliche Verteilung von Ressourcen legitimiert und reproduziert. Ihre inneren Konflikte sind politisiert. Die finanziellen Ressourcen werden durch Machtspiele und Ineffizienz allmählich erschöpft.

Gleichwohl haben die Staatsklassen zumindest anfangs wirtschaftliche Erfolge erzielt, weil sie umfangreichere finanzielle Ressourcen besaßen, als im Fall vollständiger Spezialisierung (auf wenig preiselastische Produkte mit geringen Stückpreisen) verfügbar gewesen wären. Begrenzte Ineffizienz der Investitionen bei gleichzeitig sehr hohem Anteil der Investitionen am BSP ergab durchaus gute Wachstumsraten. Nach der gängigen Wirtschaftstheorie wurden zudem mit substituierender Industrialisierung oft die Grundlagen für die spätere Eingliederung in den Weltmarkt gelegt.

Gescheitert sind diese Strategien aus drei Gründen: Der gängigen neoklassischen bzw. marxistischen Wachstumstheorie ihrer Zeit folgend, verkannten die Planer die Notwendigkeit einer frühen Steigerung des Massenkonsums, um für kleine und mittlere Betriebe konkurrenzgesteuertes Wachstum zu ermöglichen. Den Erinnerungen an den eigenen antikolonialistischen Widerstand folgend, überschätzten die Staatsklassen die Möglichkeiten, mithilfe von Ethik und Ideologie ihre Mitglieder zu disziplinieren. Verführt von der Leistungsfähigkeit importierter westlicher Technik vernachlässigten sie die Steigerung der technischen Fähigkeiten der Masse der Arbeitskräfte (z. B. durch eine lokale Investitionsgüterproduktion). Weil Erfolge unzureichend waren, haben die Staatsklassen, den sinkenden Ressourcen entspr., vermehrt versucht, ihre Macht mit politischer Patronage zu Gunsten kleinerer ihnen gefährlicher gesellschaftlicher Gruppen zu bewahren und waren dann gezwungen, immer mehr polizeistaatliche Methoden gegen die Masse der Bevölkerung anzuwenden.

Gleichzeitig änderten sich die internationalen Bedingungen für die Aneignung von Renten. Den Erfolg der Ölländer interpretierten viele Staatsklassen des Südens als erste Stufe für sehr viel weitergehende Rentenaneignungen bei allen Arten von Rohstoffen und Wirtschaftsbeziehungen. In Erwartung des neuen Manna waren viele bereit, sich bei den westlichen Banken zu verschulden. Diese waren durch die Einnahmesteigerungen der Ölländer höchst liquide geworden und suchten nach Anlagemöglichkeiten für Petrodollars. Zehn Jahre nach der Ölkrise von 1973 haben die USA und Großbritannien (Reaganomics, Thatcherism) der Verschuldungsindustrialisierung des Südens einen Riegel vorgeschoben, indem sie die Politik billigen Geldes beendeten, die die Keynesianer (Keynesianismus) nach 1945 eingeschlagen hatten. Viele bei der Industrialisierung eher fortgeschrittene Länder des Südens waren plötzlich zahlungsunfähig und wurden vom Wohlwollen der westlichen Geldgeber abhängig, die ihre Unterstützung von der Aufgabe konfliktiver Strategien in der Rohstoffpreisefrage abhängig machten.

Gegen diese politische Wendung hatte der Süden keine Handhabe: Die Macht der UdSSR war im Niedergang, ihre finanziellen Mittel begrenzt, und die finanziellen Ressourcen der Ölländer unter der Kontrolle v. a. Saudi-Arabiens, einem engen Verbündeten der USA.

4. Globalisierung und exportorientierte Industrialisierung

Länder ohne auf dem Weltmarkt teuer verkäufliche Rohstoffe konnten die auf Renten beruhende Importsubstitutionspolitik nicht oder nur sehr kurz durchhalten. Einige wenige Metropolen (Hongkong, Singapur) hatten frühzeitig, ähnlich wie andere Megastädte im Süden (Mumbay), Waren und Dienstleistungen für die vorbeiführenden Welthandelslinien, dann auch für den Weltmarkt geliefert. Südkorea und Taiwan waren (weil Teilstaaten) sehr viel höherem Legitimationsdruck ausgesetzt als der Rest des Südens. Sie führten frühzeitig umfassende Bodenreformen durch, durch die ihre inneren Märkte rasch wuchsen. Durch Learning by Doing bei zunächst einfachen Produkten auch für den heimischen Massenmarkt wurde die Arbeiterschaft qualifiziert und konnte dann auf andere Produktionszweige für den Export (oft Elektronik) umsteigen.

Tatsächlich handelt es sich auch bei der exportorientierten Industrialisierung um eine Mobilisierung von Renten, die mit staatlicher Intervention und nur begrenzter Marktsteuerung einhergeht. Mit dem Wegfall hoher Renten aus dem Rohstoffexport für die meisten Länder des Südens ließen sich die Zahlungsbilanzen nur durch Abwertung ausgleichen. Damit (im Regelfall weit unter Kaufkraftparität) konnten auf breiter Front neu entstandene komparative Kostenvorteile in preisliche Wettbewerbsfähigkeit verwandelt werden, auch im Bereich hochtechnologischer Produkte (elektronische Geräte und Teile).

Abwerten unter Kaufkraftparität kann nur, wer ausreichend Nahrungsmittel produziert, also bei der Grünen Revolution erfolgreich ist, die von den USA und der westlichen Entwicklungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg vorangetrieben wurde. Insb. in den Reislandwirtschaften Asiens stiegen die Hektarerträge auf ein Mehrfaches (China mal 6, Indien mal 4 seit den1950er Jahren). Zusätzliche Exportarbeiter wurden aus dem Überschuss der eigenen Landwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft) und mit gewerblichen Gütern vom kleinbetrieblichen (informellen) Sektor versorgt, der durch das Wachstum der Landwirtschaft ebenso wuchs. Komparative Kostenvorteile können auch in diesem Fall durch Abwertung in preisliche Wettbewerbsfähigkeit umgewandelt werden. Dies (und nicht extrem niedrige Reallöhne in diesen Ländern) ist die Ursache des neuen weltweiten Kampfes um Arbeitsplätze. Dem Westen bleibt nur die Möglichkeit, durch Beschleunigung des Wachstums von Beschäftigung im Süden, ähnlich wie im Fall Deutschlands in den 50er Jahren, abwertungsgetriebenes Wachstum zu bekämpfen: Ist im abwertenden Land hohe Beschäftigung erreicht, führt jede weitere Abwertung zu importierter Inflation und macht sich selbst zunichte.

5. Politischer Strukturwandel, Gefährdungen des Weltsystems, Auswege

Die exportorientierte Industrialisierung hat nicht in allen Regionen des Südens vergleichbare Ergebnisse gezeitigt. In den Wirtschaften Ostasiens (China, Vietnam, Südkorea, Taiwan) wurden tiefgreifende Reformen (insb. Bodenumverteilungen) durchgeführt. Wegen der dadurch wachsenden Masseneinkommen hat die exportorientierte Industrie ausreichend viele Arbeitsplätze geschaffen, so dass, gestützt auch von Sozialmaßnahmen, das relativ knappe Angebot an Arbeitskräften erschöpft wurde (in Korea und Taiwan ab Anfang der 1980er Jahre): Arbeiter konnten Lohnsteigerungen u. a. Vorteile durchsetzen. Auch wenn die politischen Regime repressiv waren, erweiterte sich der Binnenmarkt, mit weiteren Steigerungen der Beschäftigung.

Die Mehrheit der Länder des Südens, Nordafrika und der Rest Asiens sowie alle größeren Länder Lateinamerikas waren bei Arbeitsplatz schaffenden gesellschaftlichen und ökonomischen Reformen weniger erfolgreich. Die Arbeitsmärkte haben sich wenig verändert. Einige Länder haben aber parallel dazu umfassende Sozialprogramme (Brasilien, Indien) in Gang gesetzt. Sie beginnen einen ähnlichen Prozess wie die ostasiatischen Tigernationen. Dieser wird in Brasilien und Südafrika durch Rohstoffexporte und die damit ausgelöste Aufwertung der nationalen Währungen behindert.

Aus politischer Unzufriedenheit mit den säkularen Nationalisten entstehen neue politische Bewegungen, in Asien und Nordafrika neue kulturell-identitäre Bewegungen (religiöse Fundamentalisten [ Fundamentalismus ] im Islam aber auch im Hinduismus). Um in ihren Gesellschaften mehrheitsfähig zu werden, betonen diese Bewegungen immer mehr das Ziel gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung. Weil alle Entwicklungsanstrengungen im subsaharischen Afrika weitgehend gescheitert sind, entstehen dort keine solchen kulturell-identitären politischen Bewegungen mit wirtschaftspolitischer Zielsetzung.

Die Ausdifferenzierung der Dritten Welt hat zur Folge, dass insb. die größeren unter diesen Ländern primär das Ziel verfolgen, die so genannte Middle income trap zu vermeiden, die Blockierung des Produktivitätswachstums gegenüber den führenden Industrieländern. Die bisherigen Erfahrungen der ostasiatischen Länder und der BRIC-Staaten legen den Schluss nahe, dass der ökonomische und gesellschaftliche Wandel spontan zu wachsender sozialer Ungleichheit führt, die Bekämpfung dieser Ungleichheit und die Herausbildung breiter Massenmärkte aber die Voraussetzung für die Überwindung der Middle-income trap sind.

Für einen großen Teil des Südens fallen die strukturellen Blockierungen weg, die sich im Verlauf des N.s ergeben haben. Damit entfällt eine wesentliche Voraussetzung für die politische Solidarität des Südens, die bei der Entkolonialisierung eine so wichtige Rolle gespielt hat. Die Länder entwickeln sich überwiegend zu zunächst noch zurückliegenden Volkswirtschaften, die ähnlich den europäischen Nachzüglern des 19. Jh. mit einer Mischung aus Markt und Plan aufholen. Sie fügen sich damit gut in die sich abzeichnende Machtverteilung in einer multipolaren Welt ein.

Mit der Überwindung von Unterentwicklung findet der N. sein Ende, nicht aber der Konflikt zwischen einzelnen, z. T. sehr großen Mächten des Südens mit solchen Mächten im Westen. Zu den Großmächten des internationalen Systems der Zukunft werden China und Indien, vielleicht Brasilien, ebenso gehören wie die USA und vielleicht die EU. Ähnlich dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jh. besteht weiterhin die Gefahr konjunktureller Krisen, in denen dann einzelne der Mächte durch außenpolitische oder außenwirtschaftliche Maßnahmen reagieren, so dass Konflikte entstehen können. Diese sind aber nicht mehr typische N.e.

Literatur

H. Elsenhans: Saving Capitalism from the Capitalists. World Capitalism and Global History, 2015 • F. Nuscheler: Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, 1996.

Empfohlene Zitierweise

H. Elsenhans: Nord-Süd-Konflikt, I. Historisch-politische Perspektiven, Version 05.12.2022, 16:40 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Nord-S%C3%BCd-Konflikt (abgerufen: 06.04.2025)

II. Wirtschaftliche Divergenzen: Ursachen und Symptome

Abschnitt drucken1. Triebkräfte

N. ist ein Überbegriff, unter dem sich eine Vielzahl der weltwirtschaftlichen und geopolitischen Diskussionen vergangener Jahrzehnte eingruppieren lassen. Je nach Interessenslage werden z. B. Imperialismus, Weltwirtschaftssystem oder Entwicklungspolitik hervorgehoben. Im Kern geht es dabei jedoch um markante Entwicklungsunterschiede zwischen Nord und Süd, bzw. Arm und Reich oder auch Industrieländern und Entwicklungsländern. N. ist die Summe der Konflikte, die sich in mindestens 200 Jahren aus dem wirtschaftlichen Wachstum des Nordens und der im Großen und Ganzen anhaltenden Stagnation bis mäßigen Entwicklung des Südens ergaben.

Der Norden ist insb. eine Gruppe von westeuropäischen Ländern und einiger ihrer Ableger, vornehmlich USA und Kanada. Der Süden ist mehr oder weniger der Rest der Welt. In Konzentration auf diese Gegenüberstellung wird auf weitere Klassifikationen („1.–4. Welt“, „Schwellenländer“, „Transformationsländer“) hier nicht eingegangen.

Auch wenn die Festsetzung eines Beginns des N.s arbiträr ist, lassen sich je nach Interessensschwerpunkt drei markante Zeitpunkte exemplarisch bes. hervorheben: a) Zusammenprall der Spanier und Inka in Cajamarca 1532; b) der Beginn der Industriellen Revolution (Industrialisierung, Industrielle Revolution) um ca. 1800; c) die – nach Lateinamerika – zweite Entkolonialisierungswelle, die nach 1945 Fahrt aufnahm; diese Sicht scheint jedoch die Etablierung der Entwicklungsökonomik als Disziplin der VWL mit dem Beginn des Untersuchungsgegenstandes zu verwechseln.

Zentrales Element des N.s sind die markanten Entwicklungsunterschiede insb. im wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich mit Folgen für die politische und militärische Macht. Vor ca. 1800 waren die Unterschiede zwischen den Ländern auf der Welt vergleichsweise gering. Die reichen Länder waren pro Kopf nur eineinhalb bis zweimal reicher als die armen. Zwischenstaatliche Ungleichheit war sehr gering, und generell gab es so gut wie kein Trendwachstum auf der Welt. Es herrschte ein ähnlicher Lebensstandard in den urbanen Zentren vom Römischen Reich um 100, über China um 1000 und Europa um 1700. Die entscheidende Wende kam ab ca. 1820, als der Unterschied im Pro-Kopf-Einkommen zwischen Arm und Reich von einem Faktor 3 stetig bis in die Gegenwart zu einem Faktor 17 wuchs. Für die Welt insgesamt war die zwischenstaatliche Ungleichheit um 1945 bereits größer als die binnenstaatliche Ungleichheit.

Vor diesem Hintergrund ist der Zusammenprall der Spanier und Inka in Cajamarca 1532 als Vorbote für den sich entfaltenden N. zu sehen, während die zweite Entkolonialisierungswelle ab 1945 nicht, wie oft angenommen, seinen Beginn markiert, da die eigentlichen Triebkräfte der Entwicklungs- und damit auch Machtunterschiede schon über 100 Jahre davor ihre Wirkung immer weiter entfaltet haben und sich der N. strukturell schon fest etabliert hatte.

2. Traditionelle Elemente

Zentral für die benachteiligte Position vieler Länder des Südens in der Weltwirtschaft ist die geringe Diversifikation der heimischen Wirtschaft, d. h. die Abhängigkeit des Exports von wenigen Primärgütern. Dadurch entsteht eine hohe Vulnerabilität nach außen gegenüber Nachfrage- und Wechselkursschwankungen, sowie nach innen in Form von Oligarchien, Rentierwirtschaft und Machtkämpfen. Fehlende Diversifizierung und geringe Verarbeitungstiefe begründen die geringe Marktmacht des Südens und damit auch ihr geringes politisches Gewicht in internationalen Foren.

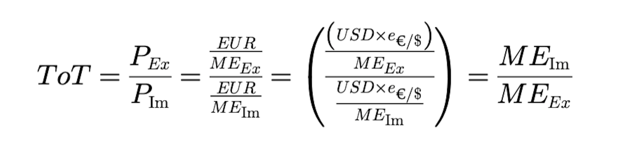

Die Prebish-Singer-These, d. h. die These der säkularen Verschlechterung der Terms of Trade des Südens, ist dabei eine häufig wiederkehrende Kritik am Weltwirtschaftssystem. Die ToT, also das reale Güteraustauschverhältnis, ist definiert als das Verhältnis des Exportgüterpreisniveaus zum Importgüterpreisniveau, dieses entspr. wiederum dem Verhältnis von Import- zu Exportmengeneinheiten. In der folgenden Formel stellen der Euro (EUR) die Inlandswährung und der US-Dollar (USD) die Auslandswährung dar:

Eine Verschlechterung der ToT bedeutet nun, dass die Exportgüterpreise des Südens langfristig fallen und/oder die Importgüterpreise steigen. Dies führt dazu, dass pro exportierter Mengeneinheit (ME) immer weniger Importmengen eingeführt werden können. Falls ein großes Entwicklungsland oder eine Gruppe von südlichen Ländern durch eine Mengensteigerung ihres Exportgutes auf dem Weltmarkt einen Preisverfall auslöst, droht als Extremfall sogar mittelfristig ein Verelendungswachstum. Damit ist gemeint, dass trotz Mengenwachstums das Volkseinkommen abnimmt. Schwach diversifizierte Entwicklungsländer mit demselben Exportgut befinden sich also in einer spieltheoretischen Dilemmasituation, d. h. nur eine individuelle Mengenausweitung birgt die Chance auf eine Wohlfahrtssteigerung. Das gilt auch für Länder, die gleichzeitig denselben Exportgütermarkt, wie z. B. Kaffee, neu für sich erschließen wollen. Je nach Lesart liegt hier eine Benachteiligung des Südens durch das Weltwirtschaftssystem, eine bewusste Diskriminierung durch den Norden, oder schlicht ein einfacher Marktmechanismus ohne „Diskriminierung“ vor.

In der klassischen Entwicklungsökonomik gibt es diverse Strategien, um den Süden aus dieser misslichen Lage des N.s zu befreien, wie: Importsubstitution, Exportförderung und Süd-Süd-Kooperation. Zentraler Akteur in der klassischen Entwicklungspolitik ist dabei der Staat, der je nach Fokus z. B. für Gesamtplanung, Investitionen, Industrialisierung, Devisenbeschaffung, Bildung oder Breitband-Internet sorgen soll.

Einhergehend mit dem geringeren Wohlstand, dem eingeschränkten Sortiment an exportfähigen Gütern und der unsichereren wirtschaftlichen und politischen Lage wird die Macht des Südens in internationalen Organisationen wie dem IWF, der Weltbank sowie selbst der WTO, als zu schwach angesehen, insb. im Blick auf den Anteil der Weltbevölkerung, die im Süden beheimatet ist. Nichtsdestoweniger haben Nord und Süd im Rahmen entwicklungspolitischer Maßnahmen fortwährend eine ähnliche Präferenz für die Top-Down-Entwicklungsplanung gezeigt. Diese Top-Down-Zusammenarbeit zwischen Gebern und Nehmern innerhalb des N.s wird kritisch mit „Entwicklungshilfe-Industrie“ paraphrasiert.

3. Tiefere Determinanten

Niedrige Pro-Kopf-Einkommen und eine schlecht aufgestellte Wirtschaft sind zwar ein großes Problem für den Süden. Die Ursache aber nur an Schlagwörtern wie dem „Weltwirtschaftssystem“ festzumachen, greift zu kurz. Auf der Suche nach den tiefen Determinanten muss analytisch und historisch weiter ausgeholt werden. Die VWL diskutiert v. a. zwei rivalisierende Ansätze, um den Wurzeln des N.s auf die Spur zu kommen: Geographie v Institutionen.

3.1 Geographie

Anhänger der Geographie-These verweisen auf naturgegebene Benachteiligungen, die letztendlich den Entwicklungsunterschied zwischen Nord und Süd erklären. Als unmittelbare Indikatoren werden z. B. ausgemacht: Klimazonen, Breitengrade, Bodenqualitäten, Tropenkrankheiten, geographische Fragmentierung, Naturkapital; ferner Entfernungen zu Seewegen, Ballungsräumen und regionalen Clustern. Bei etlichen dieser Indikatoren schneidet der Norden tatsächlich sehr vorteilhaft ab. Es bleibt jedoch umstritten, ob damit auch eine direkte Kausalität zur dominanten wirtschaftlichen und politischen Position des Nordens vorliegt. Ein sehr langfristig orientierter biologisch-geographischer Ansatz verweist hingegen darauf, dass auf der eurasischen Landmasse weit mehr domestizierbare Tier- und Pflanzenarten vorhanden waren als auf den übrigen Kontinenten, die sich auch noch über eine lange Ost-West-Achse leicht verbreiten konnten. Im Laufe von 10 000 Jahren konnten dort große, sesshafte Gesellschaften entstehen, die es ihrerseits wahrscheinlicher werden ließen, dass sich der technologische Fortschritt beschleunigte und ausgefeilte wirtschaftliche und politische Institutionen und mit ihnen Macht entstanden. Demnach liegt ein Grund für den N. darin, dass sich die neolithische Revolution bzw. das erstmalige Aufkommen produzierender Wirtschaftsweisen verbunden mit Sesshaftigkeit und Vorratshaltung weniger erfolgsversprechend bis gar nicht in den übrigen Kontinenten Nord- und Südamerika, Sub-Sahara Afrika und Australien ausbreiten konnte. Um zu erklären, warum von der bevorteilten Landmasse Eurasien nur der Westen zum „Norden“ wurde und die asiatischen Gebiete zum „Süden“ abfielen, kann man wahlweise auf unmittelbare geographische Indikatoren (z. B. schlechtere Böden und Bodenerosion in Vorderasien oder eine kaum fragmentierte Landmasse in China, die sehr früh eine Einheitsregierung ermöglichte, die jedoch keine parallele Versuch-und-Irrtumsprozesse der Entwicklung erlaubten), oder eben auf die Argumentationsrichtung der Institutionenanalyse verweisen.

3.2 Institutionen

Institutionen sind die Spielregeln einer Gesellschaft, die menschliches Verhalten bestimmen, indem sie Anreize setzen. Die Regeln können dabei formeller (z. B. Gesetze) oder informeller (z. B. Verhaltensnormen) Art sein. Institutionen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Effizienz und damit auch auf die Produktivität und die Entwicklung eines Landes. Dies liegt daran, dass Wohlfahrtssteigerungen maßgeblich durch technologischen Fortschritt erzeugt werden, und dieser von der Generierung und Umsetzung neuer Ideen abhängt. Die Neue Institutionenökonomik verweist darauf, dass persönliche Rechte des Individuums in Politik und Wirtschaft, und insb. gut definierte Eigentumsrechte (Eigentum), entscheidend sind, um Teilhabemöglichkeiten zu gewährleisten und Anreize für Eigenengagement zu setzen. Entwicklung bedarf zum einen der Partizipation der Bürger, damit die Herrschenden hinterfragt und herausgefordert werden können. Zum anderen sollten sich wirtschaftliche Innovationen für den Erfinder auch privat auszahlen, denn nur was lohnend ist, wird auch angegangen.

Vorteilhafte, oder auch inklusive Institutionen erlauben das Kritisieren von Autoritäten, institutionellen Wandel, technologischen Fortschritt und schöpferische Zerstörung, während nachteilige, oder extraktive Institutionen die für die langfristige Entwicklung nötige Dynamik unterbinden, insb. weil die Herrschenden den damit einhergehenden Machtverlust verhindern wollen und können. Kann sich ein System aus Korruption und Sicherung von Pfründen – auch nach einem Wechsel der herrschenden Gruppe – längere Zeit selbst erhalten, liegt eine negative Pfadabhängigkeit vor.

In dieser Tradition lassen sich die Wurzeln des Entwicklungsvorsprungs des Nordens, und damit auch der N., schon im 16. Jh. ausmachen, als sich der Norden bereits institutionell deutlich von den übrigen Regionen der Welt unterschied. Diese Unterschiede weiteten sich im Zeitalter der Aufklärung bis 1800 weiter aus. Sie schufen die Voraussetzung, dass einige Länder – der Norden – die technologischen Vorteile der Industriellen Revolution ab 1800 für starke Entwicklung nutzen konnten und die anderen nicht. Neben institutionellen Unterschieden, die sich intern in den Weltregionen entwickelt haben, ist natürlich auch der Kolonialismus zu nennen, der extraktive Institutionen im Süden einführte.

Der N. lässt sich institutionenökonomisch als ein Problem verstehen, das sich über viele Jahrhunderte hinweg herausgebildet hat. Und tatsächlich lässt sich ökonometrisch (Ökonometrie) z. B. ein Großteil der heutigen Technologie- und Einkommensunterschiede zwischen Europa und Sub-Sahara Afrika auf den Technologieunterschied zurückführen, der schon um 1500 herrschte. Trotz aller Differenzen haben sowohl geographische als auch institutionelle Argumentationsstränge ihre Berechtigung und können sogar zusammengeführt werden, wenn man annimmt, dass die Geographie das Entwicklungsniveau mittelbar über die Institutionen mitbeeinflussen kann.

4. Gegenwart

Der N., auch wenn er als Begriff nicht mehr so oft verwendet wird, bleibt von der Sache her bedeutend; denn die Entwicklungs- und Machtunterschiede zwischen Nord und Süd bleiben auf absehbare Zeit bestehen, unbenommen einiger Erfolgsfälle, die die Divergenzen aufweichen lassen. Als Ausprägungen wären z. B. zu nennen:

a) Die wiederkehrenden Reformdiskussionen über Quoten und Stimmen im IWF, in denen der Süden regelmäßig seine Unterrepräsentierung thematisiert. Die Quotenreform 2008 stellte explizit heraus, dass die Stimmen der Niedrigeinkommensländer adäquat sein sollen und sich die Anteile des dynamischen Südens erhöhen werden.

b) Die Erweiterung der nördlichen Machtdomäne G7 um Formate wie die G20, um die größeren Ländern des Südens in globalen Foren einzubinden.

c) Die Macht vornehmlich der USA, die Politik des IWF und die Kreditkonditionen zu bestimmen. Zwischen den USA und den nichtständigen Vertretern im UN-Sicherheitsrat lässt sich ein Handel – günstigere IWF-Kredite gegen Stimmen in der UNO – nachweisen.

d) Die Gründung von Entwicklungsbanken im Süden als explizite Konkurrenz zur Weltbank, wie der schon operierenden „Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank“ oder der angedachten „Bank des Südens“.

e) Das Aufkommen Chinas als neuer Welthandelsmacht, die ihren Status sowie ihre Machtposition auch mittels Entwicklungshilfe an südliche Länder ausweiten und festigen möchte. Dabei profiliert sich China als Konkurrentin zum Norden und bewirbt sich als bessere Partnerin des Südens.

f) Anhaltend schlechte Institutionen in vielen Ländern des Südens, die die Menschen nicht ausreichend einbinden und die wirtschaftlichen Anreize nicht in Richtung Prosperität setzen.

g) Die weiterhin hohen Unterschiede bei der Forschungsleistung und der Produktivität zwischen Nord und Süd, da sie die wichtigen technischen Determinanten für langfristigen Wohlstand und damit auch Macht darstellen.

Literatur

D. Acemoglu/J. A. Robinson: Warum Nationen scheitern, 2014 • W. Easterly: The tyranny of experts – economists, dictators, and the forgotten rights of the poor, 2013 • J. Diamond: Arm und Reich, 2009 • W. Easterly: The white man’s burden, 2006 • D. S. Landes: Wohlstand und Armut der Nationen, 2002.

Empfohlene Zitierweise

M. Skala: Nord-Süd-Konflikt, II. Wirtschaftliche Divergenzen: Ursachen und Symptome, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Nord-S%C3%BCd-Konflikt (abgerufen: 06.04.2025)