Lohn

I. Wirtschaftlich

Abschnitt drucken1. Begriff und gesamtwirtschaftliche Bedeutung

Der althochdeutsche Begriff lôn bezeichnete ursprünglich die Beute bzw. den Jagdertrag, während unter L. heute gemeinhin das Arbeitseinkommen (Einkommen) abhängig beschäftigter Arbeitnehmer (einschließlich der Beamten) verstanden wird. Auf allg.ere Begriffsverwendungen im Sinne von L. als göttliche bzw. irdische Belohnung oder Bestrafung normativ bewerteten Verhaltens wird hier nicht weiter eingegangen.

Die Bedeutung des L.s in modernerer Zeit ist insb. deswegen so groß, weil die wirtschaftliche Aktivität hochgradig arbeitsteilig erfolgt. Eine direkte Beteiligung an den jeweils selbst bzw. als Teil einer überschaubaren Gruppe erstellten Gütern und Dienstleistungen ist in einer arbeitsteiligen Wirtschaft nicht praktikabel. In archaischen Subsistenz- oder Sklavenhaltergesellschaften spielte der L. hingegen bei weitem keine so große Rolle.

Der L. im Sinne von Arbeitsentgelt kann sich auf verschiedene Zeiteinheiten (Stunden-L., Wochen-L., Monats-L., Jahres-L.) oder auch physische Quantitäten (Stück-L., Akkord-L., generell: Leistungs-L.) beziehen und auch unterschiedliche Komponenten erfassen. Als Netto-L. wird der L. nach Abzug von auf den L. erhobenen Steuern und Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer (für Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) bezeichnet, während der Brutto-L. die beiden genannten Komponenten beinhaltet. Das StBA weist weiterhin die sogenannten Arbeitnehmerentgelte aus, die neben dem Brutto-L. auch die Sozialbeiträge der Arbeitgeber umfassen. Die Differenz zwischen Netto-L. und Arbeitnehmerentgelt wird als L.-Keil (wedge) bezeichnet. Für L.-Vergleiche über die Zeit hinweg ist außerdem zu unterscheiden zwischen dem in Geldeinheiten für die jeweilige Periode ausgewiesenen Nominal-L. und dem Real-L., der Änderungen des Preisniveaus mit berücksichtigt. Die traditionelle Unterscheidung zwischen L. für Arbeiter und Gehalt für Angestellte hat in jüngerer Zeit keinerlei Bedeutung mehr, was auch für weitere berufsspezifische Bezeichnungen gilt, wie bspw. Besoldung für Beamte, Sold für Militärangehörige, Heuer für Seemänner, Diäten für Abgeordnete oder Gagen für Künstler.

| Arbeitnehmerentgelt | 1668,89 |

| – Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 299,41 |

| = Bruttolöhne und -gehälter | 1369,48 |

| – Sozialbeiträge der Arbeitnehmer | 238,30 |

| – Lohnsteuer | 225,22 |

| = Nettolöhne und -gehälter | 905,97 |

Tab. 1 ist auch zu entnehmen, dass die Arbeitnehmerentgelte insgesamt mit knapp 46 % belastet sind, mithin nur etwas mehr als die Hälfte der von den Arbeitgebern zu tragenden L.-Zahlungen netto bei den Arbeitnehmern ankommt.

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ist der L. die mit Abstand wichtigste Einkommenskategorie. Die in Tab. 1 für das Jahr 2017 genannten Arbeitnehmerentgelte in Höhe von 1,67 Billionen Euro machten 68,5 % des Volkseinkommens aus. Diese Relation wird als L.-Quote bezeichnet.

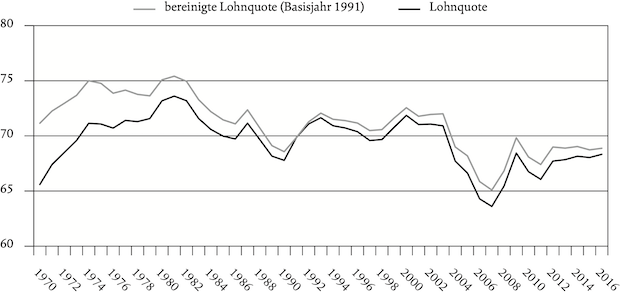

Abb. 1 zeigt die zeitliche Entwicklung der L.-Quote von 1970 bis 2017 für Deutschland. Die Daten beziehen sich bis einschließlich 1990 auf das frühere Bundesgebiet. Auch wenn die L.-Quote durchaus Schwankungen im Zeitablauf aufweist, so ist sie mit Werten um die 70 % über die lange Frist recht stabil. Dies impliziert, dass L.-Einkommensbezieher am Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum partizipieren konnten. In etwa das gleiche Bild zeichnet die bereinigte L.-Quote. Diese berücksichtigt die im Zeitablauf sich ändernde Struktur von insgesamt Erwerbstätigen (= Arbeitnehmer + Selbständige) und L.-Einkommensbeziehern (Arbeitnehmern) relativ zu dem Basisjahr 1991. Die bereinigte L.-Quote war – außer natürlich im Basisjahr – durchweg etwas höher als die einfache L.-Quote, d. h. das Verhältnis von insgesamt Erwerbstätigen zu Arbeitnehmern erreichte 1991 seinen tiefsten Stand.

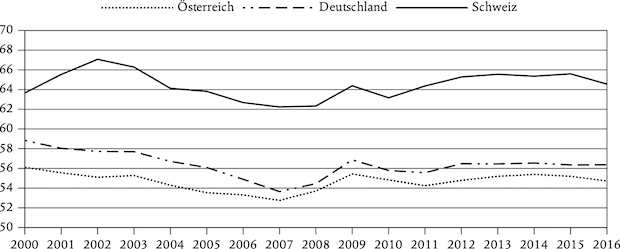

Abb. 2 bietet einen internationalen Vergleich für Österreich, Deutschland und die Schweiz seit 2000. Die hier gezeigten Reihen beziehen die Löhne jeweils auf das BIP anstatt wie in Abb. 1 auf das (niedrigere) Volkseinkommen. Daher sind die Daten für Deutschland in beiden Abbildungen unterschiedlich. Auch hier ergibt sich das Bild einer im Zeitablauf zwar schwankenden, aber längerfristig stabilen Entwicklung. Ein Blick auf die L.-Quoten allein sagt aber noch wenig über die Entwicklung von Ungleichheit in einer Gesellschaft aus. Damit werden typischerweise Unterschiede auf der Haushaltsebene gemeint, und damit auch unterschiedliche Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der L.-Verteilung selbst. Eine stabile L.-Quote kann natürlich mit sehr ungleichen Entwicklungen für Bezieher niedriger und hoher Arbeitseinkommen kompatibel sein.

Abb. 1: Lohnquote und bereinigte Lohnquote in Deutschland, 1970–2017

Abb. 2: Lohnquoten (in % des BIP) in Österreich, Deutschland und der Schweiz, 2000–2016.

Quelle: United Nations.

2. Theorien der Lohnbildung

2.1 Normative Ansätze

Aus ökonomischer Sicht ist der L. das Ergebnis des Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und insofern ein Marktpreis, dessen Zustandekommen nichts mit Werturteilen zu tun hat. Im Gegensatz dazu war das frühe Nachdenken über die Höhe des L.s über viele Jahrhunderte von zwei miteinander zusammenhängenden normativen Kategorien geprägt. Dies ist zum einen die Idee der Gerechtigkeit, zum anderen die Vorstellung, dass mit Arbeit ein physisches Existenzminimum bzw. ein weiter definierter minimaler Lebensstandard erreichbar sein sollte.

Schon Aristoteles hat den Begriff der Gerechtigkeit u. a. als Verteilungsgerechtigkeit konkretisiert. Unter dieser versteht er eine Verteilung, die der Würde und Stellung einer Person entspricht. Da er jedoch die damalige Unterteilung der Gesellschaft in Freie und Sklaven als naturgegeben annimmt bzw. begründet, impliziert dies kaum mehr als die Anforderung, dass den Sklaven ein physisches Existenzminimum zur Erhaltung der Arbeitskraft zuzubilligen ist. Der Gedanke, dass Arbeit den Lebensunterhalt sichern sollte, findet sich auch in der Bibel wieder: „[…] denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt“ (Mt 10,10). Die mittelalterlichen Scholastiker (Scholastik), insb. Albertus Magnus und Thomas von Aquin, griffen die aristotelische Lehre wieder auf und formulierten die Vorstellung eines gerechten Preises (iustum pretium) bzw. auch gerechten L.es. Als Maßstab für Gerechtigkeit wird die Gleichheit des Tauschwertes in den Vordergrund gestellt, wobei sich letzterer aus den Bedürfnissen der Menschen ableitet.

Die Wertvorstellungen von Gerechtigkeit und Existenzsicherung für die Höhe des L. sind auch heute noch aktuell und wirksam. Da der L. eben auch der Preis menschlicher Arbeitskraft ist und für die meisten Menschen die eigene Arbeit die einzige oder jedenfalls wichtigste Einkommensquelle darstellt, sind Werturteile unvermeidbar. Bes. deutlich wird die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit und L. dadurch illustriert, dass die ILO nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Friedensvertrag von Versailles 1919 ins Leben gerufen wurde. In der Präambel der Verfassung dieser Organisation wird soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung für dauerhaften Frieden postuliert, wozu ganz ausdrücklich die Zahlung eines existenzsichernden L.es (living wage) gehört. Zumindest in reichen Gesellschaften wird aber soziale Gerechtigkeit, bzw. deren Wahrnehmung, nicht hergestellt durch die Gewährleistung des physischen Existenzminimums. Vielmehr geht es um eine weitergehende gesellschaftliche Teilhabe aller. Deren Ausgestaltung geht weit über den Bereich Arbeit und L. hinaus und reflektiert notwendigerweise gesellschaftliche Werturteile. Mit Blick auf den L. sind hier gesetzliche oder andere Formen eines Mindestlohns von Bedeutung.

2.2 Positive Ansätze: Macht oder ökonomisches Gesetz?

Das Nachdenken über den L. im Sinne positiver Theorie beginnt – wie die VWL als wissenschaftliche Disziplin generell – mit dem Werk von Adam Smith. Er sieht bereits klar a) die entscheidende Rolle der Produktivität für die L.-Höhe, b) den umgekehrten Effekt, dass ein höherer L. zu einer höheren Motivation und damit Produktivität des Arbeitnehmers führen kann und c) die gesellschaftliche Bedingtheit des L.s, der in einem Vertrag zwischen Arbeiternehmern und Arbeitgebern festgelegt werden muss. Schon nur die den gesellschaftlichen Realitäten seiner Zeit durchaus entsprechenden Begrifflichkeiten von A. Smith – workmen für Arbeitnehmer und masters für Arbeitgeber – machen ein entsprechendes Machtgefälle deutlich. Während die wechselseitige Abhängigkeit von L. und Produktivität als ökonomisches Gesetz begriffen werden kann, spielt für die L.-Höhe Macht zumindest potentiell eine Rolle. Der Artikel von Eugen von Böhm-Bawerk, der die Überschrift zu diesem Abschnitt lieferte, kommt zu dem Ergebnis, dass sich bei der Bestimmung der L.-Höhe langfristig das ökonomische Gesetz gegen die Macht durchsetzen werde – das ist aber letztlich eine empirische Frage, deren Antwort auch in hohem Maße von den konkreten Arbeitsmarktinstitutionen abhängt. Angesichts des Wachstums der Real-L.e in entwickelten Volkswirtschaften ist dem Befund E. von Böhm-Bawerks aber grundsätzlich zuzustimmen.

Als wesentlichen Grund für das genannte Machtgefälle führt A. Smith an, dass die masters im Gegensatz zu den workmen für einige Zeit auch ohne laufendes Einkommen zu überleben vermögen und dass sich erstere schon allein aufgrund ihrer relativ geringen Zahl sehr viel besser explizit oder auch implizit im Sinne eines (L.-Senkungs-)Kartells zusammenschließen können. Karl Marx hat das Machtgefälle später an der Institution des Privateigentums festgemacht und folgerichtig dessen Abschaffung gefordert. K. Marx postulierte auch, dass der technische Fortschritt zur massenhaften Freisetzung von Arbeit und damit zur Bildung einer industriellen Reservearmee führen würde. In der Konsequenz kann dann der L. trotz hoher Produktivitätsgewinne auf das Existenzminimum beschränkt bleiben. Zu dem gleichen pessimistischen Ergebnis kam – wenngleich auf anderem Wege – Thomas Robert Malthus. Ausgangspunkt war seine Annahme eines geometrischen Bevölkerungswachstums sowie eines nur linearen Wachstums der Nahrungsmittelversorgung. Aus dieser Inkongruenz zieht er den logisch zwingenden Schluss, dass die natürlichen Ressourcen der Erde nicht ausreichen und damit durch Not und Elend – anders ausgedrückt: einen L. unterhalb des Existenzminimums für viele – das Bevölkerungswachstum gebremst werden muss. T. R. Malthus empfahl als einzige Alternative dazu Geburtenkontrolle durch Enthaltsamkeit. Auch wenn sich diese Prognose in den etwa zwei Jahrhunderten seit ihrer Formulierung in eklatanter Weise als unzutreffend erwiesen hat, sind Hinweise auf die „Grenzen des Wachstums“ (Meadows u. a. 1972) immer wieder Gegenstand wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Diskussionen. In dem Nachfolgebericht der Studie des Club of Rome werden jedoch nicht zuletzt aufgrund der empirischen Erfahrungen der vergangenen vier Jahrzehnte keine Katastrophenszenarien mehr beschrieben, wie das im ursprünglichen Bericht aus dem Jahr 1972 noch der Fall war.

2.3 Moderne Theorien der Lohnbildung

2.3.1 Ein allgemeiner Rahmen

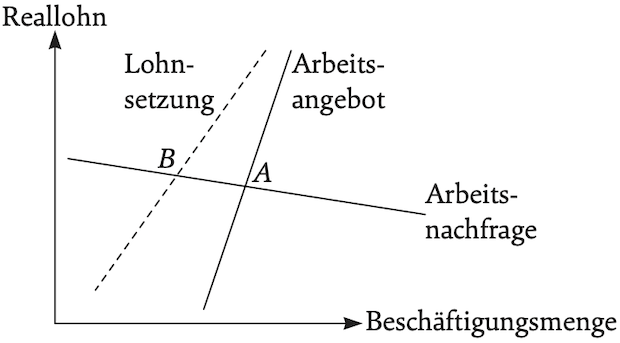

Wie bereits ausgeführt, kann der L. als Ergebnis des Zusammenspiels von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage verstanden werden. Ersteres ist auf makroökonomischer Ebene die Summe der Entscheidungen, ob und ggf. in welchem Umfang mögliche Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft anbieten wollen. Für diese Entscheidung spielen viele Faktoren eine Rolle, u. a. sicherlich auch die Kaufkraft des zu erzielenden L., d. h. der Real-L. Theoretisch und empirisch plausibel ist ein schwach ausgeprägter, aber positiver Zusammenhang zwischen L.-Höhe und Arbeitsangebot, wie in Abb. 3 gezeigt. Empirisch zu differenzieren ist zwischen dem relativ starren, d. h. wenig lohnelastischen Arbeitsangebot der Hauptverdiener eines Haushaltes und dem deutlich lohnelastischeren Arbeitsangebot weiterer Haushaltsmitglieder.

Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage ergibt sich aus der Summe der Entscheidungen aller Unternehmen, wie viel Arbeitskraft zu einem bestimmten Real-L. eingestellt werden soll. Da der Real-L. als Quotient von Nominal-L. und Preisniveau definiert ist, fließen in diesen auch die unternehmerischen Preissetzungsentscheidungen mit ein. Je teurer der Produktionsfaktor Arbeit ist, desto unattraktiver ist aus Sicht der Arbeitsnachfrager dessen Nutzung, daher ist die Arbeitsnachfrage in Abb. 3 als fallende Funktion gezeichnet. Die wichtigsten Einflussgrößen auf deren Lage sind a) die Arbeitsproduktivität und b) die Wettbewerbsintensität auf den Absatzmärkten für die in den Unternehmen produzierten Güter und Dienstleistungen. Die Arbeitsproduktivität steigt durch eine höhere Kapitalintensität, durch organisatorischen und technischen Fortschritt sowie durch eine bessere Qualifikation der Beschäftigten. Wenn die Wettbewerbsintensität auf den Absatzmärkten steigt, können Unternehmen weniger hohe Preise durchsetzen – was sich unmittelbar in einen höheren Real-L. übersetzt. Damit sind die genannten Bereiche – Förderung von Kapitalbildung, technischem Fortschritt und Qualifikation sowie Intensivierung des Wettbewerbs – auch die wichtigsten Ansatzpunkte für eine Politik, deren Ziel eine Erhöhung des realen L.-Niveaus ist.

Das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt ist in Abb. 3 durch Punkt A gekennzeichnet. In diesem sind die Beschäftigungsmenge und der Real-L. simultan bestimmt. Zu dem in Punkt A realisierten L. gibt es weder unbefriedigte Arbeitsnachfrager noch -anbieter. Da dies dem für viele Länder und Zeiten offenkundigen Befund substantieller und persistenter Arbeitslosigkeit widerspricht, muss es Mechanismen geben, die das Gleichgewicht in A verhindern. Damit wird auch die L.-Höhe tangiert. Zwei solcher Mechanismen werden in den beiden folgenden Unterabschnitten erläutert.

Abb. 3: Ein gedanklicher Rahmen für die Lohnbestimmung

2.3.2 Kollektive Lohnbildung

Der L. in einem Arbeitsvertrag wird nicht notwendigerweise direkt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelt. Vielmehr werden Löhne (L.e) in vielen Bereichen kollektiv ausgehandelt und sind dann auch für individuelle Arbeitsverträge zwingend gültig. Insb. kann dann auf individueller Ebene nicht mehr ein Beschäftigungsverhältnis zu einem niedrigeren als dem Tarif-L. vereinbart werden. Der Mechanismus, der in Abb. 3 zu Punkt A führt, ist in dieser Situation nicht mehr wirksam. Damit stellt sich die Frage, nach welchen Maßstäben kollektiv vereinbarte L.e zustande kommen. Da die Unternehmen mit ihrer nachgefragten Arbeitsmenge auf den L. reagieren können, wird die in Abb. 3 eingeführte Arbeitsnachfragefunktion weiterhin relevant bleiben. Die L.-Forderungen von Gewerkschaften können aber für jedes Beschäftigungsniveau oberhalb des Niveaus der Arbeitsangebotsfunktion liegen. Dies ist in Abb. 3 durch die gestrichelt eingezeichnete L.-Setzungsfunktion illustriert. Die L.-Forderungen einer Gewerkschaft, die den L. für einen bestimmten sektoral und/oder regional abgegrenzten Bereich aushandelt, auf der einen Seite und das Arbeitsangebot auf der anderen Seite werden sich umso stärker unterscheiden, je höher die Gewerkschaft den L. relativ zur Beschäftigungsmenge gewichtet; je mehr sich Gewerkschaften eher um die Belange der Beschäftigten als um diejenigen der Arbeitslosen kümmern (insider-outsider-Theorie); je höher die erwarteten Verdienste außerhalb des Geltungsbereichs der zu setzenden L.e sind; je niedriger die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosenquote bzw. je flexibler der Arbeitsmarkt ist, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch anderswo eine Beschäftigung zu finden; je höher die L.-Ersatzleistungen für die Arbeitslosen sind. Das Zusammenspiel dieser so charakterisierten L.-Setzung und der Arbeitsnachfrage führt dann zu Punkt B in Abb. 3, d. h. im Vergleich zur Situation ohne kollektive L.-Setzung zu einem höheren L. bei niedrigerer Beschäftigung.

In Deutschland spielen Tarifverträge (Tarifautonomie) sowohl für die L.-Höhe als auch für weitere Aspekte der Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle. Gemäß dem IAB-Betriebspanel waren in Westdeutschland (Ostdeutschland) im Jahr 1996 etwa 70 % (56 %) der Beschäftigten in Betrieben mit einem Branchentarifvertrag tätig, während diese Werte 2015 nur noch bei 51 % (37 %) lagen. Dazu kommen im Zeitablauf relativ stabile weitere ca. 10 %, die in Betrieben mit Firmentarifverträgen arbeiten. Auch wenn die Tarifbindung deutlich zurückgegangen ist, erfüllen Tarifverträge auch für Betriebe, die formal nicht tarifgebunden sind, eine wichtige Orientierungsfunktion.

2.3.3 Effizienzlohntheorie

Im letzten Abschnitt wurde ein höherer als markträumender L. durch das plausible Interesse von Arbeitnehmern bzw. deren Vertreter an einem hohen L. begründet. Jedoch haben auch die Unternehmen, d. h. die Arbeitsnachfrager, nicht notwendigerweise ein Interesse daran, einen niedrigeren L. zu akzeptieren, selbst wenn dieses Angebot besteht und es keine (tarif-)rechtlichen Vereinbarungen gibt, die dem entgegenstehen. Den Schlüssel zum Verständnis eines solchen Verhaltens lieferte bereits A. Smith mit seiner These, dass ein höherer L. die Produktivität eines Arbeitnehmers erhöhen kann. Wenn dem so ist, dann kann es für Unternehmen lohnend sein, eben höhere als markträumende L.e zu bezahlen. Begründungen für eine kausale Wirkung des L.s auf die Produktivität lassen sich leicht finden und können hier nur kurz angerissen werden: In der entwicklungsökonomischen Literatur wird darauf verwiesen, dass ein höherer L. die Ernährungssituation der Arbeitnehmer verbessert; wenn durch den Weggang eines Arbeitnehmers dem Unternehmen Fluktuationskosten entstehen, hat dieses einen Anreiz durch einen attraktiven L. diesen Weggang zu verhindern; wenn die Leistung von Arbeitnehmern vom Unternehmen nicht perfekt beobachtet werden kann, kann ein hoher L. einen Anreiz für eine höhere Leistung bieten, jedenfalls dann, wenn im Fall einer Entlassung der Arbeitnehmer nicht ohne Friktionen in eine gleichwertige Beschäftigung wechseln kann, was insb. bei hoher Arbeitslosigkeit der Fall ist; wenn Qualifikationen der Arbeitnehmer durch das Unternehmen nicht perfekt eingeschätzt werden können, kann ein hoher L. dazu führen, dass leistungsfähigere Bewerber attrahiert werden können; ein hoher L. kann von Arbeitnehmern als faires Verhalten des Unternehmers empfunden werden, was dann im Sinne eines reziproken do ut des mit einer entspr. guten Leistung beantwortet wird. Dies sind keineswegs nur theoretische Überlegungen, vielmehr lassen sich zahlreiche Beispiele für unternehmerisches Verhalten finden, die den genannten Mustern entsprechen. Prägnant hat das Henry Ford zum Ausdruck gebracht, als er die Verdoppelung des (Mindest-)L.s in den Ford-Werken im Jahr 1914 mit den Worten kommentierte: „[This] was one of the finest cost-cutting moves we ever made“ (Ford 1922: 146).

Literatur

StBA: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Inlandsproduktberechnung, 2018 • J. Möller/U. Walwei (Hg.): Arbeitsmarkt kompakt, 2017 • E. Reynaud: The International Labour Organization and the Living Wage. A Historical Perspective, 2017 • J. Randers: 2052. Der neue Bericht an den Club of Rome, 2012 • R. Layard/S. Nickell/R. Jackman: Unemployment, 22005 • O. Landmann/J. Jerger: Beschäftigungstheorie, 1999 • D. Meadows u. a.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, 1972 • H. Ford: My life and work, 1922 • E. von Böhm-Bawerk: Macht oder Ökonomisches Gesetz?, in: Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 23/1–2 (1914), 205–271 • A. Smith: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776.

Empfohlene Zitierweise

J. Jerger: Lohn, I. Wirtschaftlich, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Lohn (abgerufen: 16.04.2025)

II. Sozialethisch

Abschnitt drucken1. Die Höhe der Löhne als ethische Frage

Da die meisten Menschen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt durch ein Einkommen aufgrund von Arbeit(-sleistungen) bestreiten, gilt dem L., seiner Höhe und seiner rechtzeitigen und vollständigen Zahlung seit langem bes. ethische Aufmerksamkeit. In kapitalistischen Marktwirtschaften (Kapitalismus) kommen Arbeitsverhältnisse durch freie Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustande. Deshalb beginnt die ethische Reflexion des L.s mit der Einsicht, dass trotz des freien Vertragsschlusses der L. kein Preis ist wie jeder andere: Weil die Beschäftigten für den Lebensunterhalt auf den L. angewiesen sind (Kommodifizierung der Arbeit), ist ihre Verhandlungsposition geschwächt, so dass ohne eine entsprechende institutionelle Flankierung (v. a. gewerkschaftliche Interessenvertretung und die Arbeit partiell dekommodifizierende Sozialleistungen) der formal freie Vertragsschluss häufig zu einem ungerechten Vertrag mit zu niedrigem L. führen würde. Die Ethik des gerechten L.s hat insofern zwei mögliche Ansatzpunkte: Sie untersucht, ob die Bedingungen, unter denen ein Arbeitsvertrag ausgehandelt und abgeschlossen wurde, dafür sprechen, dass der L. gerecht ist, oder sie fragt direkt, ob der L. in der ausgehandelten Höhe gerecht ist.

Mit den L.-Entwicklungen der letzten drei bis dreieinhalb Jahrzehnte sind in vielen Industrieländern drängende Gerechtigkeitsfragen (Gerechtigkeit) verbunden. In Deutschland ist die L.-Quote, also der Anteil des Einkommens aus unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen, bis vor ca. zehn Jahren (unter Schwankungen) deutlich gesunken (gesamtdeutsch seit 1991 um ca. 7 Prozentpunkte auf 65 %), der Anteil der Vermögenseinkommen also im gleichen Umfang gestiegen. Zwischen 1991 und 2010 lagen die nominalen L.-Zuwächse durchschnittlich auf der Höhe der Inflationsraten, so dass der reale durchschnittliche Netto-L. in etwa stagnierte. Gleichzeitig kam es zu einem starken Anstieg der höchsten Arbeitseinkommen. So verdienten z. B. die Vorstände der Dax-Unternehmen 1991 noch etwa das Zehnfache des Durchschnitts ihrer Mitarbeiter, in den letzten zehn Jahren war es etwa das Fünfzigfache. Insgesamt nahmen in den letzten Jahrzehnten die L.-Spreizung in den Branchen und (v. a. durch das starke Wachstum der überwiegend von Frauen geleisteten schlecht bezahlten Arbeit in den personenbezogenen Dienstleistungen) die Unterschiede der mittleren Arbeitseinkommen zwischen den Branchen deutlich zu. Mit dem gezielten Ausbau des Niedrig-L.-Sektors stieg der Anteil der Arbeitnehmer, deren Stunden-L. mindestens ein Drittel unter dem mittleren Stunden-L. lag, zwischen 1995 und 2010 von 16 % auf 24 %.

2. Gerechter Lohn in der Römischen Sozialverkündigung

Dass die L.-Höhe gerecht sein muss, ist eine zentrale Forderung der Römischen Sozialverkündigung (also der Dokumente der Päpste und der universalkirchlichen Versammlungen der Bischöfe zu sozialen Fragen; Sozialenzykliken). Bereits Papst Leo XIII. betonte in „Rerum novarum“ (1891), dass der formal freie Vertragsschluss zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht garantiere, dass der L. gerecht sei. Die Forderung, „dass der Lohn nicht etwa so niedrig sei, dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den Lebensunterhalt nicht abwirft“, sei „unabhängig von dem freien Willen der Vereinbarenden. Gesetzt, der Arbeiter beugt sich aus reiner Not oder um einem schlimmeren Zustande zu entgehen, den allzu harten Bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder Unternehmer auferlegt werden, so heißt das Gewalt leiden, und die Gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang Einspruch“ („Rerum novarum“: Nr. 34).

Auf dieser Grundlage entwickelte Pius XI. dann in „Quadragesimo anno“ (1931) mithilfe dreier Kriterien eine eigene Lehre vom gerechten L. Er unterstütze die Durchsetzung des Ernährer-Modells, in dem er als erstes Kriterium den von Leo XIII. noch ausschließlich herausgestellten Maßstab des Bedarfs betonte, diesen aber nicht mehr nur auf den Arbeiter selbst bezog, sondern auf die ganze Familie (gerechter Familien-L.), wobei es ihm nicht nur um die Sicherung des nackten Überlebens, sondern um die „angemessene Bestreitung des gemeinsamen häuslichen Aufwandes“ („Quadragesimo anno“: Nr. 71) ging. Während das zweite Kriterium des gerechten L.s daran erinnerte, dass der Fortbestand eines Unternehmens nicht durch zu hohe Löhne (L.e) gefährdet werden dürfe („Quadragesimo anno“: Nr. 72), vereinte das dritte Kriterium („Quadragesimo anno“: Nr. 74 f.) mehrere Orientierungsmarken, darunter die für die katholische Sozialtradition zentrale Forderung, der L. müsse nicht nur den familiären Bedarf abdecken, sondern dem Arbeitnehmer auch ermöglichen, Vermögen zu bilden. Ziel ist es, dass der Arbeitnehmer in Zukunft über Vermögenseinkommen (und über die Option, bei Bedarf Vermögen zu entsparen) verfügt, was seine „Daseinsunsicherheit“ („Quadragesimo anno“: Nr. 61) abbauen und damit auch den Druck, die eigene Arbeitskraft ggf. zu einem schlechten Preis verkaufen zu müssen, reduzieren (also dekommodifizierend wirken) würde.

In „Laborem exercens“ (1981) bezeichnete Johannes Paul II. den gerechten L. als „Dreh- und Angelpunkt der Sozialethik“ („Laborem exercens“: Nr. 19.1) und berücksichtigte bei der Höhe erstmals die familienpolitischen Sozialleistungen: Das für den Unterhalt der Familie „und ihr Fortkommen“ („Laborem exercens“: Nr. 19.3) ausreichende Einkommen müsse nicht unbedingt „durch einen dem Familienvorstand für seine Arbeit ausbezahlten Gesamtlohn“ („Laborem exercens“: Nr. 19.3) zustande kommen, sondern könne auch dadurch erreicht werden, dass der L. „durch besondere Sozialleistungen, wie Familienbeihilfen oder Zulagen für die Mutter, die sich ausschließlich der Familie widmet“ („Laborem exercens“: Nr. 19.3), ergänzt werde.

3. Prozedurale Lohngerechtigkeit

In modernen Gesellschaften versucht man häufig, nicht nur soziale, sondern auch ethische Legitimität dadurch herzustellen, dass man ein (Entscheidungs-)Verfahren etabliert, das als gerecht angesehen wird, so dass dann auch für das Verfahrensergebnis eine Vorvermutung der Gerechtigkeit gilt. Ein erster Kandidat für ein solches Verfahren ist „der“ Markt. In der Idealwelt der Neoklassik (u. a. perfekte Märkte, sinkende Grenzproduktivitäten) erhält jeder für das, was er in die Wertschöpfung eines Unternehmens einbringt, ein Entgelt, das exakt dem Wert seines Beitrags entspricht. Demnach erhielte auch jeder Arbeitnehmer einen leistungsgerechten L., nämlich für jede seiner Arbeitsstunden genau jenen Stunden-L., der dem monetären Wert der Arbeitsleistung entsprechen würde, die er in der letzten Arbeitsstunde erbracht hat. Abgesehen von der Realitätsferne der neoklassischen Idealwelt insgesamt ist dieser Sicht v. a. entgegenzuhalten, dass es bei der hoch-arbeitsteiligen Wertschöpfung in einem modernen Unternehmen völlig unmöglich ist zu bestimmen, wer daran welchen Anteil hat und wie dieser zu bewerten ist. Insofern ist der zweite Verfahrenskandidat realistischer und ethisch überzeugender: das Tarifvertragssystem (Tarifautonomie), in dem Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften Entgelte aushandeln. Dieses Verfahren kann aber nur dann als gerecht gelten, wenn beide Seiten in etwa gleich stark sind. Abgesehen vom Streikrecht der Gewerkschaften ist im Einzelnen umstritten, durch Zulassung welcher Kampfmittel diese Parität formell hergestellt wird. Noch schwerer zu bestimmen ist die materielle Parität, also ob beide Parteien tatsächlich in etwa gleich stark sind. Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns (in Deutschland 2015) wurde manifest, dass es heute in einigen Branchen kaum noch gelingt, materielle Parität herzustellen. Das Parlament ist insofern ein dritter Kandidat für die Herstellung prozeduraler L.-Gerechtigkeit.

4. Materiale Lohngerechtigkeit

Neben dem Grundsatz „gleicher L. für gleiche Arbeit“, der v. a. auf die Beseitigung geschlechtsspezifischer und ethnischer Diskriminierungen drängt, wird für die L.-Höhe häufig auf das Kriterium der Leistungsäquivalenz verwiesen. Abgesehen von der bereits erwähnten Unmöglichkeit, die Ergebnisse eines hoch-arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozesses auf einzelne „Leistungen“ der Beteiligten zurückzuführen, ist aber schon das Konzept einer gerecht zu entgeltenden Leistung problematisch. Schließlich sind zum einen in einer dynamischen Marktwirtschaft die – auch auf die L.e zu verteilenden – Erlöse eines Unternehmens nie ausschließlich von den Fähigkeiten und Anstrengungen der Beteiligten, sondern immer auch von Zufällen bestimmt; zum anderen gehen die Wertschöpfungsbeiträge der Einzelnen teilweise auf Faktoren zurück, die sie in ihrem Leben nicht beeinflussen konnten (z. B. auf Bildungschancen) und folglich bei einem „leistungsgerechten“ L. nicht zu berücksichtigen wären, aber faktisch nicht „herausgerechnet“ werden können.

Das andere Kriterium, das für die L.-Höhe häufig genannt wird, ist der Bedarf. Die katholische Forderung nach einem gerechte Familien-L. gilt als eine ideengeschichtliche Quelle für die Durchsetzung einer Konstellation in Westdeutschland und in anderen Industrieländern, bei der ab Mitte der 1950er Jahre im Ernährer-Modell der Familien-L. eines männlichen Arbeitnehmers im Normalarbeitsverhältnis alleine oder in Kombination mit den sukzessive ausgebauten familienpolitischen Leistungen (Familienpolitik) ausreichte, um ein Ehepaar mit zwei Kindern vor relativer Armut dauerhaft zu schützen und am steigenden Wohlstand der gesellschaftlichen Mitte teilhaben zu lassen. Diese Konstellation wurde seit den 1980er Jahren nicht nur durch die steigende weibliche Erwerbspartizipation in Frage gestellt, sondern erodierte auch durch Massenarbeitslosigkeit und flexibilisierte Beschäftigungsverhältnisse sowie zwischen 1991 und 2010 durch die schwache L.-Entwicklung, die der Ausbau der Familientransfers nur teilweise kompensieren konnte. Heute erreichen nicht wenige Paare in Westdeutschland ein Einkommensniveau deutlich oberhalb der Armutsschwelle erst durch die Kombination einer Vollzeitstelle (häufig des Mannes) mit einer Teilzeitstelle (häufig der Frau), während in Ostdeutschland sich viele Paare ein entsprechendes Einkommensniveau gar nicht oder nur durch Kombination zweier Vollzeitstellen erarbeiten können.

Auch aus ethischer Perspektive ist der Familien-L. problematisch geworden: Angesichts der enormen normativen Aufladung von Erwerbsarbeit in der Arbeitsgesellschaft ist der heute weithin akzeptierte ethische Anspruch, dass prinzipiell beide Geschlechter einen gleich guten und gleich umfänglichen Zugang zu Erwerbsarbeit haben und dass sich grundsätzlich beide Geschlechter zu gleichen Teilen an der Sorgearbeit beteiligen sollen, als legitim anzuerkennen. Nicht selten wird aus dieser Position der Geschlechtergerechtigkeit heraus dafür argumentiert, dass das Kriterium eines bedarfsgerechten Einkommens nur noch für jede Person einzeln von Bedeutung sei, also getrennt für jeden der beiden Partner und für jedes Kind. Was dabei übersehen wird, ist die gemeinsame Entwicklung der Bedarfe der Familienmitglieder (laufende Kosten, Angewiesenheit auf Sorgeleistungen) und ihrer (auch vom Zusammenleben bestimmten) Möglichkeiten, diese Bedarfe zu decken (Haushaltseinkommen zur Bestreitung aller laufenden Kosten, ausreichend Zeit für familiäre Sorgearbeit). Diesen Aspekt in den Fokus zu rücken, ist der Vorteil des Konzeptes eines gerechten Familien-L.s. Dazu muss es allerdings modernisiert, auf egalitäre Geschlechterverhältnisse eingestellt werden: Der Stunden-L. muss in allen Beschäftigungsformen für Frauen und Männer so hoch sein, dass er bei einer Vollzeitstelle gemeinsam mit nicht-stigmatisierenden Sozialtransfers zum Lebensunterhalt einer Familie deutlich oberhalb des soziokulturellen Existenzminimums ausreicht. Dabei ist zu beachten, dass die Partner ihre Partizipation am Arbeitsmarkt egalitär aufteilen können und prima facie auch sollten. Zudem sind für Alleinerziehende deutlich höherer Familientransfers erforderlich, um deren eingeschränkten Möglichkeiten zur Erwerbspartizipation auszugleichen.

In Arbeitsgesellschaften kommen der Erwerbsarbeit und dem L. als eigenständige Absicherung des Lebensunterhalts nicht nur materiell, sondern auch symbolisch – als Grundlage einer Anerkennung der Erwerbstätigen als Freie und Gleiche – eine Bedeutung zu, die im klassischen Liberalismus vielfach dem Privateigentum zugewiesen wurde. Erwerbstätige Frauen und Männer sehen sich als Ebenbürtige sozial wertgeschätzt, weil sie sich an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung beteiligen und weil diese Beiträge so hoch bewertet werden, dass sie (und ggf. ihre Familienmitglieder) von dem Entgelt, das sie dafür erhalten, leben können und folglich sowohl von als entwürdigend wahrgenommenen staatlichen Transfers als auch von ggf. gängelnden Zuwendungen einzelner Privater unabhängig sind. Notwendiges Teilmoment dieser sozialen Wertschätzung ist der Schein, dass es wirklich die individuelle Arbeitsleistung ist, die im L. entgolten wird, weshalb die meisten Beschäftigten großen Wert darauf legen, dass es L.-Differenzen gibt, die auf die Anwendung allgemeiner Kriterien wie z. B. Qualifizierung, Ausmaß der übernommenen Verantwortung und physische oder psychosoziale Belastung zurückgeführt werden können. Dass die Auswahl und Gewichtung dieser Kriterien auch von gesellschaftlichen Wahrnehmungsmustern und damit von sozialstrukturellen Machtasymmetrien – insb. zwischen den Geschlechtern – bestimmt sind, bleibt dabei ausgeblendet.

Solche Machtasymmetrien zeigen sich auch darin, dass für die gesellschaftlich notwendige familiäre Sorgearbeit, die nach wie vor stärker von Frauen übernommen wird, kein L. bezahlt wird. Bei einer Trennung von ihrem Partner haben deshalb diejenigen, die durch Kindererziehung oder Pflege viel Sorgearbeit leisten, kein existenzsicherndes Einkommen mehr. Für eine gendergerechte Ordnung der Arbeit und des L.s ist dies zu ändern, zugleich aber bedarf es dafür einer in etwa gleichen Beteiligung der Geschlechter an der Sorgearbeit. Mit Blick auf dieses Ziel sollte mittelfristig die Arbeitszeit von Vollzeitstellen deutlich gekürzt werden, so dass dann – abweichend vom gerechten Familien-L. – beide Partner ohne Überforderung Vollzeit erwerbstätig und zugleich als familiär Sorgende engagiert sein können (Dual Earner/Dual Carer-Modell). Dazu ist der (durch Produktivitätssteigerungen sogar verteilungsneutral mögliche) Anstieg der Stunden-L.e für kürzere Wochenarbeitszeiten bei real zumindest stabilen Monats-L.en zu nutzen.

Literatur

Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2017 • I. Dingeldey/I. Berninger: Familienlohn und Armutssicherung im Normalarbeitsverhältnis, in: KZfSS 65/4 (2013), 669–696 • B. Emunds: Gerechter Lohn, 2011 • F. Hengsbach: Gerechter Lohn – was soll das sein?, in: AmosInternational 5/2 (2011), 27–35 • C. Hecker: Lohn- und Preisgerechtigkeit, 2008 • A. Krebs: Arbeit und Liebe, 2002 • N. Fraser: Nach dem Familienlohn, in: dies.: Die halbierte Gerechtigkeit, 2001, 67–103 • A. Honneth: Kampf um Anerkennung, 1992 • F. A. von Hayek: Grundsätze einer liberalen Wirtschaftsordnung, in: ders.: Freiburger Studien, 1969, 108–125.

Empfohlene Zitierweise

B. Emunds: Lohn, II. Sozialethisch, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Lohn (abgerufen: 16.04.2025)