Neue Politische Ökonomie: Unterschied zwischen den Versionen

K (Neue Politische Ökonomie) |

K (Neue Politische Ökonomie) |

||

| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

<h2 class ="headline-w-margin">1. Grundaussage</h2> | <h2 class ="headline-w-margin">1. Grundaussage</h2> | ||

<p> | <p> | ||

| − | Die N. P. Ö. (auch Ökonomische Theorie der Politik oder <I>Public Choice Theory</I>) ist ein Teilbereich der | + | Die N. P. Ö. (auch Ökonomische Theorie der Politik oder <I>Public Choice Theory</I>) ist ein Teilbereich der [[Wirtschaftswissenschaft]], welcher sich speziell mit der Funktionslogik des [[Staat|Staates]] und der [[Politik]] sowie den Verhaltensweisen der dort agierenden Akteure befasst. Hierbei werden politische Phänomene mittels des theoretischen und methodischen Instrumentariums der Ökonomik analysiert. Die Grundannahme der N.n P.n Ö. ist, dass politische Akteure (Wähler, Politiker, Bürokraten oder Vertreter von Interessenverbänden) vorrangig von Eigeninteressen ([[Interesse]]) geleitete Individuen sind. Durch die Übertragung dieses für die Wirtschaftswissenschaft gültigen Menschenbildes kann Politik als ein marktanaloges System modelliert werden. Ziel ist die positive Analyse und Vorhersage politischen Verhaltens sowie daraus abgeleitet eine kohärente Erklärung und Fundierung wirtschaftspolitischer Prozesse. Indem die N. P. Ö. nicht von der Prämisse wohlwollender Akteure ausgeht, gelingt es ihr auch kontraintuitive Ergebnismuster konsistent zu erklären und insgesamt einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Wechselwirkung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Während sich die Ökonomik mit der N.n P.n Ö. neue Anwendungsfelder erschließt und von anderen [[Sozialwissenschaften]] rezipiert wird, wird ihr jedoch von den Nachbardisziplinen oftmals auch vorgeworfen mit dieser und weiteren Ausweitungen einen „ökonomischen Imperialismus“ zu betreiben. Die Kritik richtet sich v. a. gegen die Verabsolutierung der marktlichen Austauschlogik und gegen das Verhaltensmodell des <I>homo oeconomicus</I>. |

</p> | </p> | ||

<h2 class ="headline-w-margin">2. Historische Entwicklung</h2> | <h2 class ="headline-w-margin">2. Historische Entwicklung</h2> | ||

<p> | <p> | ||

| − | Die N. P. Ö. ist ein spezifischer, vergleichsweise junger Teilbereich der Wirtschaftswissenschaft. Die Ökonomik hat ihren Ursprung in der Philosophie der Antike, in welcher die Ökonomie zunächst v. a. im Kontext ethischer bzw. moralphilosophischer Überlegungen Beachtung fand. Erst zu Beginn des 19. Jh. differenzierte sich der ökonomische Ansatz aus und schuf mit der Nationalökonomie, auch bezeichnet als „politische Ökonomie“ (griechisch <I>politeia</I> = Staat, Gesellschaftsordnung, <I>oikos</I> = Hauswirtschaft und <I>nomos</I> = Gesetz), eine eigene wissenschaftliche Disziplin. Im Zuge der Spezialisierung wandte sich die | + | Die N. P. Ö. ist ein spezifischer, vergleichsweise junger Teilbereich der Wirtschaftswissenschaft. Die Ökonomik hat ihren Ursprung in der Philosophie der Antike, in welcher die Ökonomie zunächst v. a. im Kontext ethischer bzw. moralphilosophischer Überlegungen Beachtung fand. Erst zu Beginn des 19. Jh. differenzierte sich der ökonomische Ansatz aus und schuf mit der Nationalökonomie, auch bezeichnet als „politische Ökonomie“ (griechisch <I>politeia</I> = Staat, Gesellschaftsordnung, <I>oikos</I> = Hauswirtschaft und <I>nomos</I> = Gesetz), eine eigene wissenschaftliche Disziplin. Im Zuge der Spezialisierung wandte sich die allgemeine VWL jedoch zunehmend von der Analyse politischer Sachverhalte ab. Diese Verengung wird insb. an der Definition des Staates als exogener Größe sichtbar. Annahme hierbei ist, dass dieser sich gewissermaßen automatisch auf die Maximierung des Wohlstands der Gesellschaft beschränkt. Eine differenzierte Auseinandersetzung erfolgte allerdings nicht. Lediglich der Teilbereich der [[Wirtschaftspolitik]] setzte sich verstärkt mit der Rolle des Staates auseinander. Nach klassischer Ansicht sollten staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsprozess tendenziell unterbleiben und lediglich der Rechtsschutz sowie die Bereitstellung öffentlicher Güter gewährleistet werden. Die wachsende Bedeutung der Wirtschaftspolitik führte in der zweiten Hälfte des 20. Jh. zu einem zunehmenden Interesse der VWL an staatlichen Institutionen und politischen Akteuren. In Abgrenzung zur Theorie der Wirtschaftspolitik, die sich sowohl positiv als auch normativ auf wirtschaftspolitische Prozesse konzentrierte, war es das wesentliche Ziel ein realistischeres Modell des Staates insgesamt sowie der politischen Akteure in die Wirtschaftswissenschaft aufzunehmen. Die Bezeichnung „N.“ P. Ö. macht deutlich, dass es sich dabei nicht um eine einfache Rückbesinnung auf die Entwicklungsphase handelt, in der die Ökonomik als Bestandteil der [[Staatswissenschaften|Staatswissenschaft]] sich der umfassenden Analyse der Organisation des Staates widmete, sondern um eine innovative Anwendung der ökonomischen Methodik auf den Untersuchungsgegenstand Politik. V. a. die Arbeiten der Ökonomen Kenneth Joseph Arrow, Duncan Black, James McGill Buchanan, Anthony Downs, Mancur Lloyd Olson und Gordon Tullock haben die <I>Public Choice Theory</I> in den 1960er Jahren begründet und zu einem eigenen Forschungszweig etabliert. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die bestehenden Ansätze kontinuierlich weiterentwickelt und durch Themenfelder wie z. B. Rechtsökonomik, Verfassungsökonomik, die ökonomische Analyse politischen [[Terror|Terrors]] erweitert. |

</p> | </p> | ||

<h2 class ="headline-w-margin">3. Forschungsprogramm</h2> | <h2 class ="headline-w-margin">3. Forschungsprogramm</h2> | ||

| Zeile 44: | Zeile 44: | ||

</p> | </p> | ||

<p> | <p> | ||

| − | Der Nutzen des Wählers <I>R</I> ist gleich der Wahrscheinlichkeit <I>p</I>, dass die eigene Stimme die Wahl entscheidet, multipliziert mit dem Nutzen <I>B</I>, den der Wähler vom Wahlerfolg seiner präferierten Wahlalternative erwartet, abzüglich der für die | + | Der Nutzen des Wählers <I>R</I> ist gleich der Wahrscheinlichkeit <I>p</I>, dass die eigene Stimme die Wahl entscheidet, multipliziert mit dem Nutzen <I>B</I>, den der Wähler vom Wahlerfolg seiner präferierten Wahlalternative erwartet, abzüglich der für die [[Wahlen|Wahl]] relevanten Kosten <I>C</I>. Im Fall einer Wahl mit hoher Anzahl an Stimmberechtigten (z. B. der Bundestagswahl) tendiert <I>pB</I> gegen Null. Da die Kosten indes größer Null sind, wäre eine Teilnahme an der Wahl für den Einzelnen irrational. Dessen ungeachtet nehmen in demokratischen Gesellschaften vergleichsweise viele Wähler ihr Stimmrecht wahr. Dieses Wahlparadox wird in der Literatur mit der funktionserweiternden Annahme aufgelöst, dass durch die Teilhabe an Demokratie als staatsbürgerliches Privileg ein zusätzlicher Nutzen <I>D</I> entsteht: |

</p> | </p> | ||

<p> | <p> | ||

| Zeile 50: | Zeile 50: | ||

</p> | </p> | ||

<p> | <p> | ||

| − | Einen weiteren Beitrag leistete A. Downs Modell für die Begründung des Medianwählertheorems. In diesem Kontext wird das Verhalten politischer Parteien erklärt: Zur Maximierung der Wählerstimmen richten die [[Parteien]] ihre Programme nach den Präferenzen der Wähler aus. Hierzu werden die Präferenzen einem politischen Links-Rechts-Spektrum zugeordnet und auf einer eindimensionalen Achse dargestellt. Mit einer | + | Einen weiteren Beitrag leistete A. Downs Modell für die Begründung des Medianwählertheorems. In diesem Kontext wird das Verhalten politischer Parteien erklärt: Zur Maximierung der Wählerstimmen richten die [[Parteien]] ihre Programme nach den Präferenzen der Wähler aus. Hierzu werden die Präferenzen einem politischen Links-Rechts-Spektrum zugeordnet und auf einer eindimensionalen Achse dargestellt. Mit einer entsprechenden Ausrichtung ihres politischen Programms können die Parteien verschiedene (ideologische) Punkte entlang der Achse einnehmen. Die in Abb. 2 abgetragene Häufigkeitsverteilung entspricht den politischen Präferenzen der Wähler. Der Medianwähler befindet sich auf der Achse immer in dem Punkt, in welchem die Wähler (links und rechts) in zwei gleich große politische Lager geteilt werden. |

</p> | </p> | ||

<p> | <p> | ||

| Zeile 59: | Zeile 59: | ||

</p> | </p> | ||

<p> | <p> | ||

| − | In der abgebildeten symmetrischen Verteilung gehören die meisten Wähler der Mitte des politischen Spektrums an. Mit zunehmender Abweichung von dieser Mitte nimmt die Anzahl der Wähler auf beiden Seiten gleichmäßig ab. Unter der Voraussetzung, dass die Wähler stabile Präferenzen besitzen und für diejenige Partei stimmen, die auf dem Spektrum der eigenen Position am nächsten liegt, müssen die Parteien ihr Programm nach der Lage des Medianwählers ausrichten, um ihre Wählerschaft zu maximieren. Das Medianwählermodell liefert bes. für Zweiparteiensysteme wie z. B. die USA eine analytische Grundlage und veranschaulicht den typischen Wettbewerb um die gesellschaftliche Mitte. William Dawbney Nordhaus vertrat die These, dass sich amtierende Regierungen im Wettbewerb um Wählerstimmen einen „politischen Konjunkturzyklus“ (Nordhaus 1975) zu eigen machen. Basierend auf der Annahme, dass rationale Wähler die regierende Partei anhand der wirtschaftlichen Lage beurteilen (z. B. anhand [[Arbeitslosigkeit]]), besteht für die an einer Wiederwahl interessierten Regierung der Anreiz Konjunkturschwankungen gezielt zu erzeugen, anstatt sie zu dämpfen. Durch expansive Fiskalpolitik (z. B. Steuersenkungen) ließe sich die Wirtschaft vor einer Wahl kurzfristig beleben, um Wählerstimmen zu gewinnen, während die negativen Folgen dieser Politik (z. B. [[Inflation]] oder | + | In der abgebildeten symmetrischen Verteilung gehören die meisten Wähler der Mitte des politischen Spektrums an. Mit zunehmender Abweichung von dieser Mitte nimmt die Anzahl der Wähler auf beiden Seiten gleichmäßig ab. Unter der Voraussetzung, dass die Wähler stabile Präferenzen besitzen und für diejenige Partei stimmen, die auf dem Spektrum der eigenen Position am nächsten liegt, müssen die Parteien ihr Programm nach der Lage des Medianwählers ausrichten, um ihre Wählerschaft zu maximieren. Das Medianwählermodell liefert bes. für Zweiparteiensysteme wie z. B. die USA eine analytische Grundlage und veranschaulicht den typischen Wettbewerb um die gesellschaftliche Mitte. William Dawbney Nordhaus vertrat die These, dass sich amtierende Regierungen im Wettbewerb um Wählerstimmen einen „politischen Konjunkturzyklus“ (Nordhaus 1975) zu eigen machen. Basierend auf der Annahme, dass rationale Wähler die regierende Partei anhand der wirtschaftlichen Lage beurteilen (z. B. anhand [[Arbeitslosigkeit]]), besteht für die an einer Wiederwahl interessierten Regierung der Anreiz Konjunkturschwankungen gezielt zu erzeugen, anstatt sie zu dämpfen. Durch expansive Fiskalpolitik (z. B. Steuersenkungen) ließe sich die Wirtschaft vor einer Wahl kurzfristig beleben, um Wählerstimmen zu gewinnen, während die negativen Folgen dieser Politik (z. B. [[Inflation]] oder [[Staatsverschuldung]]) erst nach der Wahl anfielen. Die Strategie einer Regierung bestünde demnach darin, die Wirtschaftspolitik v. a. hinsichtlich der Wahltermine auszurichten. |

</p> | </p> | ||

<h3 class ="headline-w-margin">4.2 Die ökonomische Theorie der Bürokratie</h3> | <h3 class ="headline-w-margin">4.2 Die ökonomische Theorie der Bürokratie</h3> | ||

| Zeile 67: | Zeile 67: | ||

<h3 class ="headline-w-margin">4.3 Die ökonomische Theorie der Interessenverbände</h3> | <h3 class ="headline-w-margin">4.3 Die ökonomische Theorie der Interessenverbände</h3> | ||

<p> | <p> | ||

| − | In Demokratien organisieren Individuen ihre Interessen zumeist durch den Zusammenschluss zu Gruppen. Solche Interessenverbände ([[Interessengruppen]]) besitzen mehr Macht bei der politischen Willensbildung als sie einzelnen Mitglieder zukommen würde. Entscheidend für die Machtentfaltung ist für solche Verbände jedoch die Gruppengröße. M. Olson zeigt auf, dass in einer Gruppe die individuellen Nutzenerwägungen nicht zwangsläufig mit dem kollektiven Nutzenkalkül übereinstimmen. „Trittbrettfahrer“, die auch ohne eigenen Beitrag Nutzen aus den in einer Gruppe bereitgestellten Kollektivgütern ziehen, haben keinen Anreiz, sich an der Erstellung zu beteiligen. Das Trittbrettfahrer-Problem tritt bes. bei großen Gruppen auf, in denen die Beiträge der einzelnen Mitglieder nur schwer wahrgenommen und zugerechnet werden können. Darüber hinaus nehmen die Organisationskosten mit der Größe des Interessenverbandes tendenziell zu. Der Nachteil großer Gruppen führt letztlich dazu, dass die politische Interessenvertretung zu Gunsten kleiner Gruppen verzerrt wird: Während | + | In Demokratien organisieren Individuen ihre Interessen zumeist durch den Zusammenschluss zu Gruppen. Solche Interessenverbände ([[Interessengruppen]]) besitzen mehr Macht bei der politischen Willensbildung als sie einzelnen Mitglieder zukommen würde. Entscheidend für die Machtentfaltung ist für solche Verbände jedoch die Gruppengröße. M. Olson zeigt auf, dass in einer Gruppe die individuellen Nutzenerwägungen nicht zwangsläufig mit dem kollektiven Nutzenkalkül übereinstimmen. „Trittbrettfahrer“, die auch ohne eigenen Beitrag Nutzen aus den in einer Gruppe bereitgestellten Kollektivgütern ziehen, haben keinen Anreiz, sich an der Erstellung zu beteiligen. Das Trittbrettfahrer-Problem tritt bes. bei großen Gruppen auf, in denen die Beiträge der einzelnen Mitglieder nur schwer wahrgenommen und zugerechnet werden können. Darüber hinaus nehmen die Organisationskosten mit der Größe des Interessenverbandes tendenziell zu. Der Nachteil großer Gruppen führt letztlich dazu, dass die politische Interessenvertretung zu Gunsten kleiner Gruppen verzerrt wird: Während allgemeine Interessen große Gruppen der Gesellschaft betreffen (z. B. Steuerzahler, Konsumenten) und damit schwerer zu organisieren sind, können spezielle Interessen von einem vergleichsweise kleinen Mitgliederkreis effektiv vertreten werden. Nach M. L. Olson besteht für Regierungen die Gefahr, dem Druck mächtiger Partikularinteressen nachzugeben, was zu einer „institutionelle[n] Sklerose“ (Olson 1991: XII) und letztlich zum ökonomischen Verfall des Staates führe. Albert Otto Hirschman hat sich hingegen mit der inneren Konstitution von [[Organisation|Organisationen]] befasst und aufgezeigt, welche drei Handlungsmöglichkeiten die einzelnen Mitglieder einer Gruppe haben, wenn sie ihre Interessen nicht angemessen vertreten sehen: Mitglieder können durch Abwanderung <I>(exit)</I> die Organisation „abstrafen“. Wo dies nicht beabsichtigt oder möglich ist, besteht die Möglichkeit des Protestes <I>(voice)</I>, um positive Veränderungen herbeizuführen. Auch besteht die Option, die Organisation weiterhin zu unterstützen <I>(loyality)</I>. |

</p> | </p> | ||

<div class="article__information"> | <div class="article__information"> | ||

| Zeile 92: | Zeile 92: | ||

</div> | </div> | ||

<p id="quotation1"> | <p id="quotation1"> | ||

| − | J. Dörr, M. Störring: Neue Politische Ökonomie, Version | + | J. Dörr, M. Störring: Neue Politische Ökonomie, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon<sup>8</sup> online, URL: {{fullurl:Neue Politische Ökonomie}} (abgerufen: {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}) |

</p> | </p> | ||

</div> | </div> | ||

| + | {{ #staatslexikon_license: }} | ||

</div> | </div> | ||

{{ #staatslexikon_track_view: {{ARTICLEPAGENAME}} }} | {{ #staatslexikon_track_view: {{ARTICLEPAGENAME}} }} | ||

| + | [[Category:Wirtschaftswissenschaft]] | ||

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2022, 06:10 Uhr

1. Grundaussage

Die N. P. Ö. (auch Ökonomische Theorie der Politik oder Public Choice Theory) ist ein Teilbereich der Wirtschaftswissenschaft, welcher sich speziell mit der Funktionslogik des Staates und der Politik sowie den Verhaltensweisen der dort agierenden Akteure befasst. Hierbei werden politische Phänomene mittels des theoretischen und methodischen Instrumentariums der Ökonomik analysiert. Die Grundannahme der N.n P.n Ö. ist, dass politische Akteure (Wähler, Politiker, Bürokraten oder Vertreter von Interessenverbänden) vorrangig von Eigeninteressen (Interesse) geleitete Individuen sind. Durch die Übertragung dieses für die Wirtschaftswissenschaft gültigen Menschenbildes kann Politik als ein marktanaloges System modelliert werden. Ziel ist die positive Analyse und Vorhersage politischen Verhaltens sowie daraus abgeleitet eine kohärente Erklärung und Fundierung wirtschaftspolitischer Prozesse. Indem die N. P. Ö. nicht von der Prämisse wohlwollender Akteure ausgeht, gelingt es ihr auch kontraintuitive Ergebnismuster konsistent zu erklären und insgesamt einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Wechselwirkung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Während sich die Ökonomik mit der N.n P.n Ö. neue Anwendungsfelder erschließt und von anderen Sozialwissenschaften rezipiert wird, wird ihr jedoch von den Nachbardisziplinen oftmals auch vorgeworfen mit dieser und weiteren Ausweitungen einen „ökonomischen Imperialismus“ zu betreiben. Die Kritik richtet sich v. a. gegen die Verabsolutierung der marktlichen Austauschlogik und gegen das Verhaltensmodell des homo oeconomicus.

2. Historische Entwicklung

Die N. P. Ö. ist ein spezifischer, vergleichsweise junger Teilbereich der Wirtschaftswissenschaft. Die Ökonomik hat ihren Ursprung in der Philosophie der Antike, in welcher die Ökonomie zunächst v. a. im Kontext ethischer bzw. moralphilosophischer Überlegungen Beachtung fand. Erst zu Beginn des 19. Jh. differenzierte sich der ökonomische Ansatz aus und schuf mit der Nationalökonomie, auch bezeichnet als „politische Ökonomie“ (griechisch politeia = Staat, Gesellschaftsordnung, oikos = Hauswirtschaft und nomos = Gesetz), eine eigene wissenschaftliche Disziplin. Im Zuge der Spezialisierung wandte sich die allgemeine VWL jedoch zunehmend von der Analyse politischer Sachverhalte ab. Diese Verengung wird insb. an der Definition des Staates als exogener Größe sichtbar. Annahme hierbei ist, dass dieser sich gewissermaßen automatisch auf die Maximierung des Wohlstands der Gesellschaft beschränkt. Eine differenzierte Auseinandersetzung erfolgte allerdings nicht. Lediglich der Teilbereich der Wirtschaftspolitik setzte sich verstärkt mit der Rolle des Staates auseinander. Nach klassischer Ansicht sollten staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsprozess tendenziell unterbleiben und lediglich der Rechtsschutz sowie die Bereitstellung öffentlicher Güter gewährleistet werden. Die wachsende Bedeutung der Wirtschaftspolitik führte in der zweiten Hälfte des 20. Jh. zu einem zunehmenden Interesse der VWL an staatlichen Institutionen und politischen Akteuren. In Abgrenzung zur Theorie der Wirtschaftspolitik, die sich sowohl positiv als auch normativ auf wirtschaftspolitische Prozesse konzentrierte, war es das wesentliche Ziel ein realistischeres Modell des Staates insgesamt sowie der politischen Akteure in die Wirtschaftswissenschaft aufzunehmen. Die Bezeichnung „N.“ P. Ö. macht deutlich, dass es sich dabei nicht um eine einfache Rückbesinnung auf die Entwicklungsphase handelt, in der die Ökonomik als Bestandteil der Staatswissenschaft sich der umfassenden Analyse der Organisation des Staates widmete, sondern um eine innovative Anwendung der ökonomischen Methodik auf den Untersuchungsgegenstand Politik. V. a. die Arbeiten der Ökonomen Kenneth Joseph Arrow, Duncan Black, James McGill Buchanan, Anthony Downs, Mancur Lloyd Olson und Gordon Tullock haben die Public Choice Theory in den 1960er Jahren begründet und zu einem eigenen Forschungszweig etabliert. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die bestehenden Ansätze kontinuierlich weiterentwickelt und durch Themenfelder wie z. B. Rechtsökonomik, Verfassungsökonomik, die ökonomische Analyse politischen Terrors erweitert.

3. Forschungsprogramm

Das bes. Charakteristikum der N.n P.n Ö. besteht darin, die Funktionsweise des Staates und die Ergebnisse der Politik mithilfe des Forschungsansatzes zu erklären, mit dem sonst genuin ökonomische Prozesse analysiert werden. Für die ökonomische Theorie der Politik bedeutet dies, neben einer mathematischen Formalisierung, die Übertragung spezifischer (zumeist neoklassischer) Grundaxiome auf das politische System. Hauptmerkmale dieses Transfers sind der methodologische Individualismus und das Verhaltensmodell des homo oeconomicus, welches den politischen Akteuren Rationalität und Eigennutzmaximierung unterstellt. Demnach verhalten sich Wähler, Politiker und Verwaltungspersonal nach demselben Muster wie wirtschaftliche Entscheidungsträger: Sie bewerten ihre Handlungsmöglichkeiten auf Grundlage ihrer Präferenzen und entscheiden sich stets für diejenige Handlungsoption, die ihren individuellen Nutzen maximiert (Rational Choice Theory). Das Modell der N.n P.n Ö. löst sich damit von der Fiktion der Konstruktion des Staates als einheitlichem Monolith. In der Logik der N.n P.n Ö. werden Politiker zu „Stimmenmaximierern“, Bürokraten zu „Budgetmaximierern“ und Wähler zu „Nutzenmaximierern“. Die Politik wird somit zu einem Markt für politische Maßnahmen und Leistungen in einer Demokratie, die einerseits vom Staat angeboten und andererseits von Wählern nachgefragt werden. Zwar kann in dieser Analogie ein Wahlergebnis als Marktgleichgewicht verstanden werden, allerdings gibt es wichtige Unterschiede zu einem Privatgütermarkt: Leistungen des Staates sind i. d. R. öffentliche (Kollektiv-)Güter, von denen niemand ausgeschlossen werden kann; Wahlversprechen sind im Gegensatz zu Privatgütern nicht einklagbar; die „Bezahlung“ findet in Form von Wählerstimmen statt. Anhand des Einsatzes der ökonomischen Methodik auf Fragestellungen außerhalb des Marktes wird der Sachbereich der N.n P.n Ö. klar von der Ökonomik und auch von anderen Sozialwissenschaften abgegrenzt (Abb. 1 in Anlehnung an Kirchgässner 2008). Heute ist die N. P. Ö. der dominierende wirtschaftswissenschaftliche Ansatz im nicht-marktlichen Anwendungsbereich.

| Methodik Anwendungsbereich |

Ökonomik | nicht Ökonomik |

| nicht-marktlich | Neue Politische Ökonomie, Rechtsökonomik, ökonomische Theorie der Familie u. a. | Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie |

| marktlich | traditionelle Wirtschaftswissenschaft | Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftssoziologie |

Abb. 1: Einordnung des N.P.Ö. Forschungsprogramms

4. Anwendungsbereiche der Neuen Politischen Ökonomie

Die N. P. Ö. findet bei der Analyse einer Vielzahl von politischen Phänomenen Anwendung. Aus ihrem Forschungsprogramm haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Teilbereiche herausgeprägt. Im Folgenden gilt es die drei zentralen Bereiche und eine Auswahl ihrer jeweiligen grundlegenden Ansätze und Vertreter zu skizzieren.

4.1 Die ökonomische Theorie der Demokratie

Joseph Alois Schumpeter weist mit seinen Annahmen den Weg für die weitere Entwicklung des Bereichs, indem er nicht mehr vom idealtypischen Bild des altruistischen Politikers ausgeht, der stets i. S. d. Gemeinwohls handelt, sondern interpretiert demokratische Prozesse stattdessen als einen Wettbewerb um Wählerstimmen, in welchem Politiker davon geleitet werden ihre Stimmen und Wähler ihren Nutzen zu maximieren. Neben D. Black folgt auch K. Arrow in seinen Arbeiten einer solchen Einsicht und untersucht im Speziellen die mathematische Grundlage von kollektiven Wahlentscheidungen in Demokratien. Laut dem Arrow-Theorem gibt es keine Möglichkeit, individuelle Präferenzen so zu aggregieren, dass dadurch eine eindeutige Bestimmung des Gemeinwohls mittels Abstimmungsregeln möglich wäre. Ebenso trägt A. Downs zur Sozialwahltheorie (Social choice) bei, indem er ein einfaches Modell zur Willensbildung in der Demokratie entwickelt, anhand dessen er das Paradox des Wählens ableitet. Gemäß A. Downs treffen rationale Wähler ihre Wahlentscheidungen anhand einer zuvor definierten Kosten-Nutzen-Abwägung. So entscheiden sich Wähler bei einer Wahl für diejenige Partei, von deren Wahlerfolg sie den größten persönlichen Nutzen für sich erwarten. Um diesen Nutzen zu ermitteln, benötigen die Wähler jedoch Informationen (z. B. aus Wahlprogrammen), deren Beschaffung Kosten verursachen. Da vollständige Informationen nur mit prohibitiv hohen Kosten zugänglich sind, bleiben die Wähler i. d. R. nur unvollständig informiert. Weitere Kosten fallen durch den Wahlgang selbst an (wie Opportunitätskosten). William Harrison Riker und Peter Carl Ordeshook formulierten im Anschluss an A. Downs hierzu folgende Nutzenfunktion:

(1) R = p • B – C

Der Nutzen des Wählers R ist gleich der Wahrscheinlichkeit p, dass die eigene Stimme die Wahl entscheidet, multipliziert mit dem Nutzen B, den der Wähler vom Wahlerfolg seiner präferierten Wahlalternative erwartet, abzüglich der für die Wahl relevanten Kosten C. Im Fall einer Wahl mit hoher Anzahl an Stimmberechtigten (z. B. der Bundestagswahl) tendiert pB gegen Null. Da die Kosten indes größer Null sind, wäre eine Teilnahme an der Wahl für den Einzelnen irrational. Dessen ungeachtet nehmen in demokratischen Gesellschaften vergleichsweise viele Wähler ihr Stimmrecht wahr. Dieses Wahlparadox wird in der Literatur mit der funktionserweiternden Annahme aufgelöst, dass durch die Teilhabe an Demokratie als staatsbürgerliches Privileg ein zusätzlicher Nutzen D entsteht:

(2) R = p • B + D – C

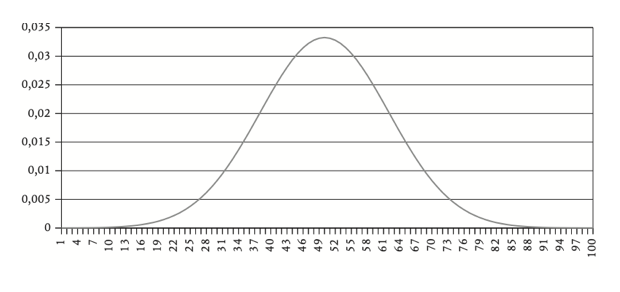

Einen weiteren Beitrag leistete A. Downs Modell für die Begründung des Medianwählertheorems. In diesem Kontext wird das Verhalten politischer Parteien erklärt: Zur Maximierung der Wählerstimmen richten die Parteien ihre Programme nach den Präferenzen der Wähler aus. Hierzu werden die Präferenzen einem politischen Links-Rechts-Spektrum zugeordnet und auf einer eindimensionalen Achse dargestellt. Mit einer entsprechenden Ausrichtung ihres politischen Programms können die Parteien verschiedene (ideologische) Punkte entlang der Achse einnehmen. Die in Abb. 2 abgetragene Häufigkeitsverteilung entspricht den politischen Präferenzen der Wähler. Der Medianwähler befindet sich auf der Achse immer in dem Punkt, in welchem die Wähler (links und rechts) in zwei gleich große politische Lager geteilt werden.

Abb. 2: Wählerverteilung mit Medianwähler

In der abgebildeten symmetrischen Verteilung gehören die meisten Wähler der Mitte des politischen Spektrums an. Mit zunehmender Abweichung von dieser Mitte nimmt die Anzahl der Wähler auf beiden Seiten gleichmäßig ab. Unter der Voraussetzung, dass die Wähler stabile Präferenzen besitzen und für diejenige Partei stimmen, die auf dem Spektrum der eigenen Position am nächsten liegt, müssen die Parteien ihr Programm nach der Lage des Medianwählers ausrichten, um ihre Wählerschaft zu maximieren. Das Medianwählermodell liefert bes. für Zweiparteiensysteme wie z. B. die USA eine analytische Grundlage und veranschaulicht den typischen Wettbewerb um die gesellschaftliche Mitte. William Dawbney Nordhaus vertrat die These, dass sich amtierende Regierungen im Wettbewerb um Wählerstimmen einen „politischen Konjunkturzyklus“ (Nordhaus 1975) zu eigen machen. Basierend auf der Annahme, dass rationale Wähler die regierende Partei anhand der wirtschaftlichen Lage beurteilen (z. B. anhand Arbeitslosigkeit), besteht für die an einer Wiederwahl interessierten Regierung der Anreiz Konjunkturschwankungen gezielt zu erzeugen, anstatt sie zu dämpfen. Durch expansive Fiskalpolitik (z. B. Steuersenkungen) ließe sich die Wirtschaft vor einer Wahl kurzfristig beleben, um Wählerstimmen zu gewinnen, während die negativen Folgen dieser Politik (z. B. Inflation oder Staatsverschuldung) erst nach der Wahl anfielen. Die Strategie einer Regierung bestünde demnach darin, die Wirtschaftspolitik v. a. hinsichtlich der Wahltermine auszurichten.

4.2 Die ökonomische Theorie der Bürokratie

Einen wichtigen Bestandteil der N.n P.n Ö. bilden Vorstellungen und Konzepte, die der Finanzwissenschaft entliehen sind. Bereits im 19. Jh. formuliert Adolph Wagner das Gesetz der zunehmenden Staatstätigkeit, welches besagt, dass die Staatsausgaben im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eines Landes überproportional zunehmen. Den wachsenden Finanzbedarf begründet A. Wagner v. a. damit, dass der Regelungsbedarf in einer komplexen, arbeitsteiligen Volkswirtschaft stetig ansteige sowie bei zunehmendem Wohlstand einer Gesellschaft vermehrt öffentliche Güter wie etwa Infrastruktur oder Bildung nachgefragt würden. Ein solcher Anstieg der Staatsquote ist bei langfristiger Betrachtung in allen Industrieländern zu beobachten. Zur Erklärung dieses Phänomens greift die N. P. Ö. auf die innere Logik von Verwaltungsorganisationen und die Unvollkommenheit politischer Prozesse zurück. Sie definiert Bürokratie nicht als perfekte Durchführung von politischen Entscheidungen, sondern vielmehr als ein vielschichtiges System interdependenter Prinzipal-Agenten-Beziehungen. Da zwischen Politikern und Bürokraten Informationsasymmetrien bestehen, ist eine effektive Kontrolle des gesamten Verwaltungsapparats nicht möglich. William Arthur Niskanen vermutet, dass in einem solchen System von eigennutzorientierten Angestellten des öffentlichen Dienstes jeder seinen Nutzen maximiert, indem er z. B. sein Budget und die Zahl seiner Mitarbeiter zu erhöhen versucht. Auf diese Weise kann der Bürokrat seinen Stellenwert im System und sein persönliches Einkommen steigern. In ihrer Funktion als Agenten der Wähler sind auch Politiker bestrebt, ihren Nutzen zu maximieren. Nach Robert Joseph Barro haben Politiker einen Anreiz ihre Einkommen – da diese im Vergleich zur Privatwirtschaft niedrig sind – um ein zusätzliches „political income“ (Barro 1973: 19) zu erweitern. Hierzu zählen u. a. Beratungshonorare oder finanzielle Wahlkampfunterstützung, welche im Gegenzug durch politische Handlungen vergütet werden, etwa durch Zuteilung öffentlicher Aufträge oder Vertretung bestimmter Interessen.

4.3 Die ökonomische Theorie der Interessenverbände

In Demokratien organisieren Individuen ihre Interessen zumeist durch den Zusammenschluss zu Gruppen. Solche Interessenverbände (Interessengruppen) besitzen mehr Macht bei der politischen Willensbildung als sie einzelnen Mitglieder zukommen würde. Entscheidend für die Machtentfaltung ist für solche Verbände jedoch die Gruppengröße. M. Olson zeigt auf, dass in einer Gruppe die individuellen Nutzenerwägungen nicht zwangsläufig mit dem kollektiven Nutzenkalkül übereinstimmen. „Trittbrettfahrer“, die auch ohne eigenen Beitrag Nutzen aus den in einer Gruppe bereitgestellten Kollektivgütern ziehen, haben keinen Anreiz, sich an der Erstellung zu beteiligen. Das Trittbrettfahrer-Problem tritt bes. bei großen Gruppen auf, in denen die Beiträge der einzelnen Mitglieder nur schwer wahrgenommen und zugerechnet werden können. Darüber hinaus nehmen die Organisationskosten mit der Größe des Interessenverbandes tendenziell zu. Der Nachteil großer Gruppen führt letztlich dazu, dass die politische Interessenvertretung zu Gunsten kleiner Gruppen verzerrt wird: Während allgemeine Interessen große Gruppen der Gesellschaft betreffen (z. B. Steuerzahler, Konsumenten) und damit schwerer zu organisieren sind, können spezielle Interessen von einem vergleichsweise kleinen Mitgliederkreis effektiv vertreten werden. Nach M. L. Olson besteht für Regierungen die Gefahr, dem Druck mächtiger Partikularinteressen nachzugeben, was zu einer „institutionelle[n] Sklerose“ (Olson 1991: XII) und letztlich zum ökonomischen Verfall des Staates führe. Albert Otto Hirschman hat sich hingegen mit der inneren Konstitution von Organisationen befasst und aufgezeigt, welche drei Handlungsmöglichkeiten die einzelnen Mitglieder einer Gruppe haben, wenn sie ihre Interessen nicht angemessen vertreten sehen: Mitglieder können durch Abwanderung (exit) die Organisation „abstrafen“. Wo dies nicht beabsichtigt oder möglich ist, besteht die Möglichkeit des Protestes (voice), um positive Veränderungen herbeizuführen. Auch besteht die Option, die Organisation weiterhin zu unterstützen (loyality).

Literatur

G. Kirchgässner: Homo Oeconomicus, 42013 • G. Kirsch: Neue Politische Ökonomie, 52004 • J. M. Buchanan: Public Choice. The Origins and Development of a Research Program, 2003 • D. C. Mueller: Public Choice III, 32003 • M. L. Olson: Aufstieg und Niedergang von Nationen. Ökonomisches Wachstum, Stagflation und soziale Starrheit, 21991 • W. D. Nordhaus: The Political Business Cycle, in: RES 42/2 (1975), 169–190 • R. J. Barro: The control of politicians: An economic model, in: Public Choice 14/1 (1973), 19–42 • W. A. Niskanen: Bureaucracy and representative government, 1971 • H. Demsetz: Information and Efficiency. Another Viewpoint, in: J. Law Econ. 12/1 (1969), 1–22 • W. H. Riker/P. C. Ordeshook: A theory of the calculus of voting, in: APSR 62/1 (1968), 25–42 • G. Tullock: Toward a mathematics of politics, 1967 • M. L. Olson: The Logic of Collective Action, 1965 • J. M. Buchanan/G. Tullock: The calculus of consent. Logical foundations of constitutional democracy, 1962 • D. Black: The Theory of Committees and Elections, 1958 • A. Downs: An Economic Theory of Democracy, 1957 • K. J. Arrow: Social choice and individual values, 1951 • D. Black: On the Rationale of Group Decision-making, in: JPE 56/1 (1948), 23–34 • J. A. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, 1942 • A. Wagner: Grundlegung der politischen Ökonomie, 31892.

Empfohlene Zitierweise

J. Dörr, M. Störring: Neue Politische Ökonomie, Version 08.06.2022, 09:10 Uhr, in: Staatslexikon8 online, URL: https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Neue_Politische_%C3%96konomie (abgerufen: 23.11.2024)